デジタルデータ化して読む文章も実体ある本を手にして読む文章も〈情報〉という意味では同じです。ところが書物という物体を手にページをめくりながら読む文章は独特の快感があります。

ずいぶん久しぶりに趣味としての読書をしています。

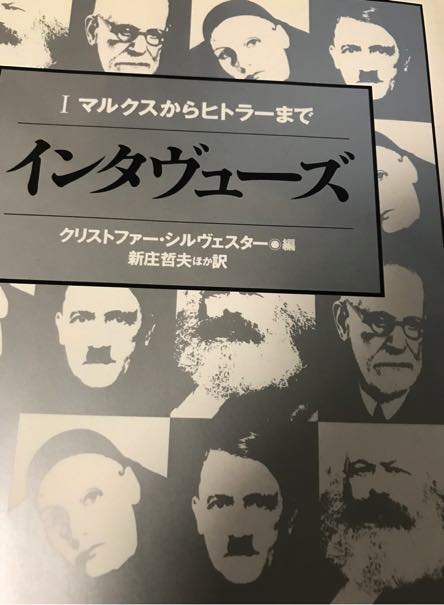

手にしているのは文芸春秋社1998年刊「インタヴューズ Ⅰ マルクスからヒトラーまで」、歴史の教科書などで目にする様な有名な人物たちへの実際のインタヴューを集めた本です。

2巻セットで合わせると1000ページ近く、積むと目薬の二倍くらいの厚みになります。こういう分厚いものを初めから読んでいくのもよいのでしょうけど、パッと開いたところの人物から読むというのもありです。

そういう読み方、それから特に記しておきたいページなどを考えて、大抵は初めの折り込み部にこうやって付箋紙を数枚束ねて挟み込んでおくことがほとんどです。よければ真似てください。

ということで開いたところが〈アル・カポネ〉のインタヴュー。

アル・カポネ、ご存知でしょうか?

禁酒法時代に暗躍したギャングのボスです。

映画バカの私が何度も観ている作品「アンタッチャブル」の主要人物です。

さらに私のライフワークの一つ仮説実験授業の「禁酒法と民主主義」という授業書にも登場します。

その中で知っているつもりだったアル・カポネの人となりが、このインタヴュー記事で生き生きと染み込んできました。

まさに快感です。

このインタヴュー記事はカポネが脱税で裁判にかけられ刑務所に入れられる少し前(同年1931年)に語ったものです。

初めて知ったことの強いインパクトに思わず読むのをとめてしまったくらいです。

カポネは「FBI長官エドガー・フーバーが酒類のアルコール含有量をあげる法律を提案するだろう」と語っています。

ということは〈禁酒法〉といいつつも、低濃度のアルコール飲料は禁止されていなかったということです。

禁酒法については前出の仮説実験授業「禁酒法と民主主義」を何度も授業にかけてきたるので、普通の人たちより詳しいはずの私ですけど、そのことは知らなかったな。

さらに驚いたのは

「フーバーは禁酒法を〈高貴な実験〉と呼んでいること、そのうちに皆、その実験すら我慢できなくなる」と語っている部分です。

「社会的な取り組みを実験とみる」という指定は私の師 板倉聖宣のオリジナルだと思っていたからです。

すでに80年前からフーバーやカポネが「社会的な取り組みを実験とする見方」を持っていたわけです。つまりは、もっと前に、そういう見方・考え方があった可能性が高いと言えます。

推理小説よりもっとずっとワクワクどきどきしながら読み進めていくと、となりには〈アドルフ・ヒトラー〉のインタヴューがありました。まだまだ快感は続きます。

※

確かにそうです。

現実の人間に恋するのではなくマンガの中の登場人物に恋をするという人たちもいますから、私が実体としての本に感じた快感は仮想データの中でも感じられないことは無いでしょう。

書物という実体自体、情報を書きつけたものですから、本人が生の声で語ってくれたものと比較するとリアル感は格段に落ちます。書物は仮想データより何歩か現実に近いものであるくらいだとも言えるでしょう。

しかし刻まれた情報は、本人が肉声で語るよりもっと深く伝えてくれるものがあります。いつでも何処でも味わうことができ、自分の理解のスピードで味わい、何度でもリピートできます。

本人の語りとバーチャルとの間にあるもの、それが実体としての書物なのでしょう。

そして、その書物の重みを手で味わい、線を引き、時に文字の上に自分の思いを書きつける中で、より深くたのしく読み進めていくことができるというのも事実です。

少し長くなりました。

また機会があれば〈実体としての読書のたのしみ〉について書きたいと思います。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックが元気のバネです➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆