未読の方は

たのしい教育者列伝 沖縄のたのしい教育を支えた巨人「板倉聖宣」①

からお読みください⇨ その1へ

30年前に伊良波さんと一緒に板倉先生を沖縄に招聘してから、沖縄の「たのしい教育」の足取りは、着実に一歩ずつすすんでいきました。

そして今、その確かな成果として、沖縄に「たのしい教育研究所」があります。全国からたくさんの問い合わせがありますが、それはつまり、日本全体から見てもあまり類を見ない、新しい形としてしっかり立って歩いているからだからだと思います。

板倉先生が沖縄に来てくれた何十回という全て、わたしはそばでいろいろな話を聞く事ができました。わたしの車で空港への迎えから見送りまでお世話していましたから、車の中で話していただいた時間だけとっても大量の時間になります。

加えて、食事の時も、フリータイムで古本屋に行きたいという時なども一緒でしたから、どれだけたくさんの話を聞かせていただき、わたしの質問に答えてもらったことか…。

〈仮説実験授業の極意〉〈自由とは〉〈争いとは〉〈未来の教育〉〈ギリシャ時代のものの見方・考え方〉〈哲学とは〉〈科学とは〉という様なテーマに加えて、〈新しく構想している授業書の話〉や〈最近発見したものごと〉〈人間関係論〉〈心理学〉と様々なジャンルに深く切り込んだ話を聞かせてもらいました。

加えて〈エイズの今後〉〈リチャード・ファインマン〉〈ガリレオの実験〉〈アドラー心理学〉〈潮の満ち引き〉〈沖縄の砂と砂鉄〉〈仮説実験授業の選択肢の作り方〉という様なピンポイントの質問にもたくさんのお話を聞かせてもらいましたから、まさにわたしの財産です。

板倉先生は毎回とても元気でしたし、何か仕事をしながら片手間に答えるのではなく、のめり込む様にして答えてくれましたから、それらを文字起こししただけで本にして何十冊にもなると思います。

それらも機が熟したら紹介できると思います。

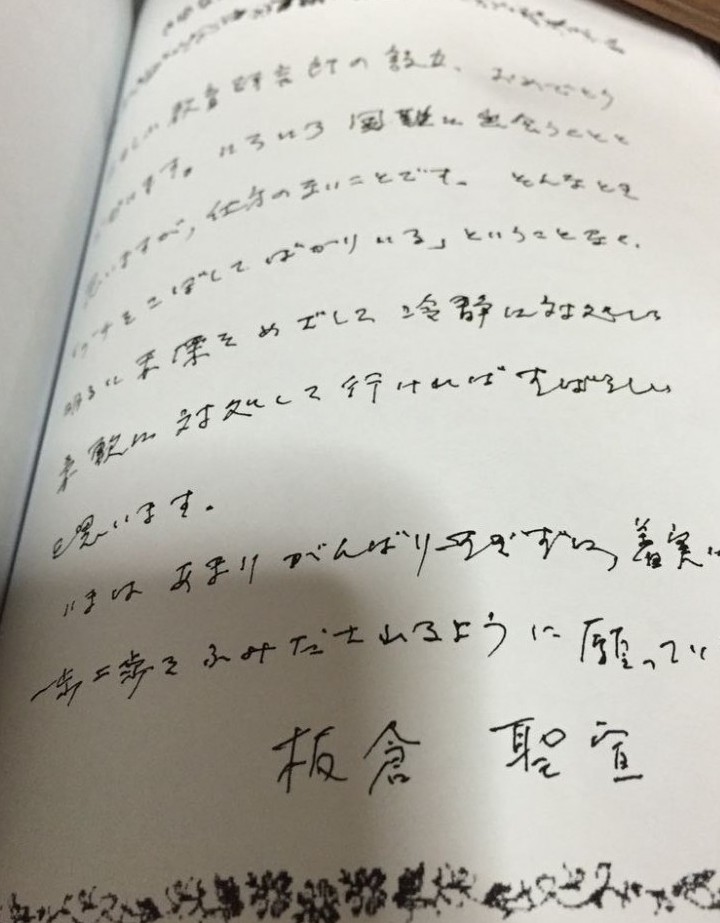

そうやって、いろいろな事を学ばせてもらいながら、いよいよ「たのしい教育研究所」を設立することになった際、巨人 板倉聖宣が わたしに贈ってくれたメッセージがあります。

前回紹介した

〈沖縄のたのしい教育 正伝〉「ねてもさめても… 夢がもりもり」⇨こちら

の中に、その板倉聖宣先生からの伝言が入っています。仲間たちが、わたしには内緒で、板倉先生の元に行き直に書いてもらった文章です。

紹介させていただきます。

きゆなさんへ

たのしい教育研究所の設立、おめでとうございます。

いろいろな困難に出会うことと思いますが、仕方のないことです。

そんなとき「グチをこぼしてばかりいる」ということなく、明るく未来を目指して冷静に対処し、柔軟に対処していけば、すばらしいと思います。

いまは、あまりがんばりすぎずに、着実に一歩二歩を踏み出されるように願っています。板倉聖宣

巨人 板倉聖宣からの伝言は、たのしい教育研究所を設立して4年経った今年、やっと冷静に読む事ができる気がしています。

仮説実験授業を生み出す源となった板倉聖宣の科学史学をわたしも熱心に学びました。そこから学びとった一つに〈本質的な改革は大きな困難に出会っている〉という法則的な事実があります。

幸い、たのしい教育研究所は、設立まで30年近くの歴史を経てゆっくり着実に形作られてきました。これまでも対面した困難は、伊良波さんをはじめとして大切な仲間たちと克服できました。つまり困難は全て対処可能なものでした。

そしておそらくわたしの口からグチらしいグチを聞いた人はいないと思います。

たのしい教育研究所は、明るく未来を目指して、今この時も歩んでいます。

教育界の巨人 板倉聖宣が沖縄に残したDNAを受け継ぎ、たのしい教育活動としてますます発展させるのが、これからの活動の指針です。

「ねてもさめても 夢がもりもり」

わたしをとてもよく知っている仲間たちだからこそ冠したその題の通り、ますます確かなものとしてたのしく元気に二歩三歩と歩いていきます。

いっきゅう