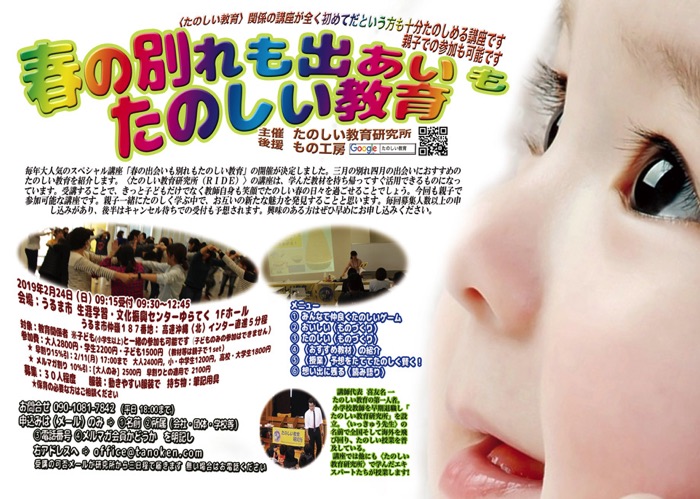

これはたのしい教育研究所(RIDE)型の〈手づくり天体望遠鏡〉のバージョンアップ会議の様子です。

教材素材の山に埋もれて望遠鏡作りの工夫検討会が進んでいます。

前回書いた〈惑星モデル〉のスタッフとは別の、組み立て系を専門にしているスタッフです。

はじめから全て自分で、というのがよいという人がいるかもしれません。しかしそういうことは実験してみなければわかりません。

それに〈すべて自分で〉という人も、素材の購入も自分でやった方がよいということはなく、授業者がまとめて買ってくるのがほとんどだと思います。

時間や興味関心度の維持などとの兼ね合いがありますから、いろいろ知恵と工夫を重ねて「こうすればよりたくさんの子ども達が天体望遠鏡で月を眺めたくなるだろう/望遠鏡の不思議な魅力に感動するだろう/ガリレオのすばらしさも感じるだろう」という予想をもって確かめて、よりバージョンアップした教材を残していく、それがRIDE( ライド:たのしい教育研究所 )です。

さて、二枚のレンズをそれぞれ紙で包んで筒をつくり、その筒を組み合わせただけで望遠鏡になるというのは、原理を知っている大人でも「ほんとうにそんな簡単な方法で遠くのものが近くに見えるんだ」と驚いてくれます。子どもはもっと驚いてくれます。

以前もこのサイトに書いたのですけど、必ずといってよいほど難しい理屈をつけて焦点距離がどうしたこうしたという話をする前に、まず自分でつくって眺めて驚いてみる、それから始まるほうがずっとたのしく賢く学べることは実験済みです。

この教材で授業する対象は前回は〈大人〉でした。今回は小学校一年生から三年生です。科学の魅力を伝え、感動をもって学校の学習に向かうことができる様な子ども達をたくさん育てたいと思っています。

こういう日常の〈たのしい教育の日々〉がたのしくてなりません。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆

ということでア~ルが温めてくれている時間でしっかりペーパーが仕上がりました!

ということでア~ルが温めてくれている時間でしっかりペーパーが仕上がりました!