たのしい教育cafe 6月は〈インクルーシブ教育〉をテーマに、大人も子どもも一緒にたのしく盛り上がりました。小学校低学年の子から大人、教師まで一緒にたのしく賢く盛り上がることができる教材がいくつも紹介され〈これがインクルーシブ教育です〉という言葉に、参加した先生たちが深くうなづいてくれていました。

子ども達の特性によって細かく分け、特別支援のクラスをいくつも作り続けていくのではなく、どの子も同じ教室で学びながら賢くなっていく。

たとえば〈言語的なレッスン〉が必要な子が週に数回、専門の先生から学ぶ時間などがあったにしても、ほとんどの時間はみんなと同じ場で学ぶことができる。それが〈たのしい教育〉です。そしてそれが未来の教育だと思っています。

今回の〈たのしい教育Cafe〉の内容をいくつか紹介しましょう。

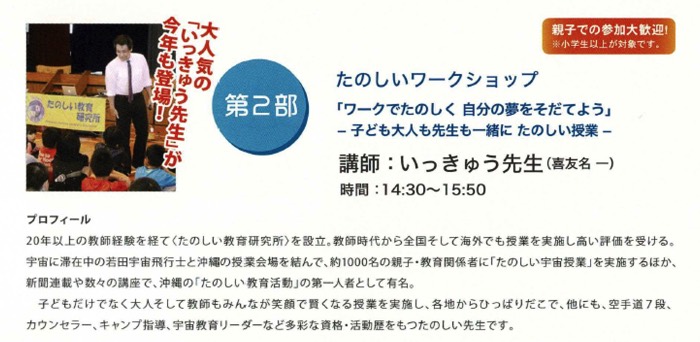

これは仮説実験授業の授業書〈足はなんぼん?〉の様子です。特別支援コーディネーターをしているA先生が授業してくれました。

虫たちの足の数に目をつけて、動物分類学の科学的な基本を学ぶ授業です。教師をしていた頃、この授業を発展させて〈自由研究〉にしてきた子どもたちが何人もいました。興味のある方は、ぜひいつか次のチャンスをねらってください。

授業がはじまると、たのしい授業内容に大人も子どももみんなのめりこんでいきました。

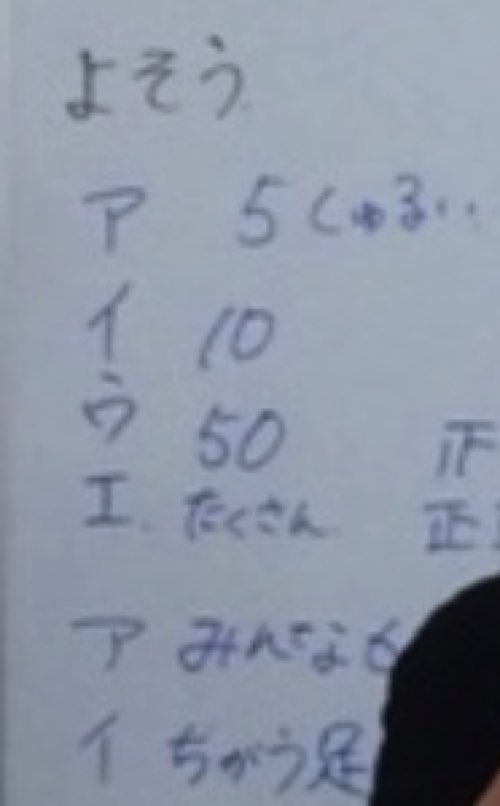

この写真は、教室の周りので何種類くらいの〈アリ〉がみつかるのか、それらのアリの足はみんな同じ数かを予想してもらっているところです。

大人も子どもも、一緒に予想を立てて、自分の考えを出し合っていました。

予想を立ててあと、教室から外に出て、みんなでアリ探しです。

これは大人。

子どもたちと同じ様にアリ集めに熱中しています。

これは子ども。

大人も子どもも子どもの様にたのしく〈アリ探し〉しています。

小さな袋に入れたアリを教室に持ち帰って、アリの観察がはじまりました。

たまたま隣同士になった大人子どもペアで仲良く調べています。みんな一緒にたのしく賢くなっていきました。

これはたのしい教育研究所でよくとりあげる〈皿回し〉の様子です。

しばらく練習時間をとると大人も子どもも大はしゃぎ、加工してあるので見えづらいかもしれませんけど、大人も、子どもの様なとてもステキな笑顔です。

子どもたちはというと、天下を取ったかの様な喜びようです。

学校関係の方たちの中には「〈皿回し〉なんて単なる遊びでしょう」と思う人もいるかもしれません。この笑顔を見ていただければ、それでも十分とりあげる価値があると感じてくれる人も多いのではないでしょうか。

それにあわせて、たとえば小学校の新学習指導要領の体育の目標である〈豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成すること〉ととらえたり、各学年の目標の筆頭に掲げられた「各種の運動遊びのたのしさにふれる」ことをテーマにとりあげたりすることも可能です。ルールを決めて体育の中の〈ゲーム〉の内容として扱うこともできます。

また教えあい学びあう活動として取り上げることもできるでしょう。

「どうやって回し方を伝えたらよいだろう」というテーマで国語の説明文の教材として使うこともできるでしょう。

もちろん「英語活動」として〈スピン:回転〉〈スティック:棒〉〈皿:ソーサー〉などの、日常使う単語の体感的レッスンとして扱ってもものあがると思います。

たのしい教育が突破するものはとてもたくさんあります。ぜひたくさんの方たちに、体験していただきたいと思っています。来る日曜日7/1午後は沖縄県主催の〈楽しいグッジョブフェア〉で授業をします。6/25(月)からWeb申し込みがスタートしています。興味のある方はぜひどうぞ⇨ こちら

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所です。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります!