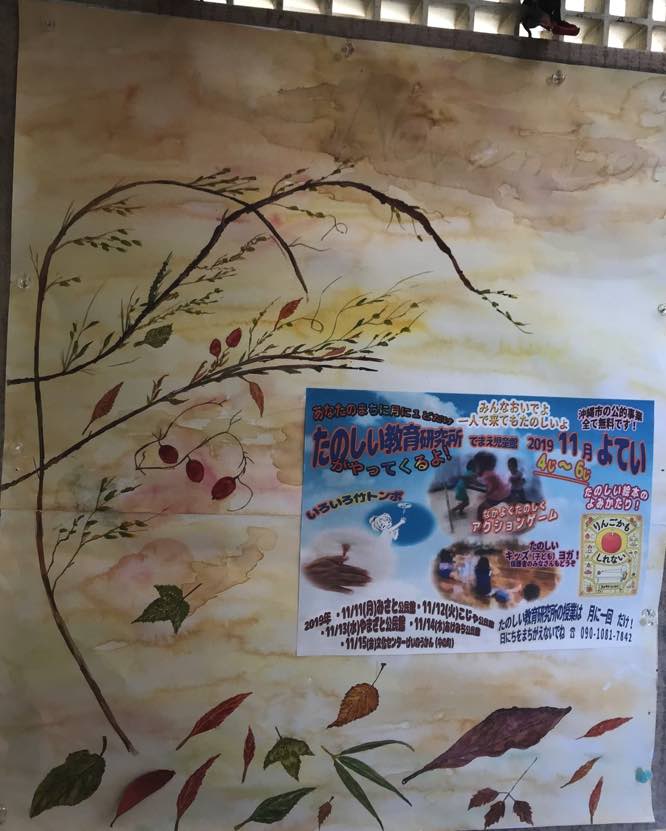

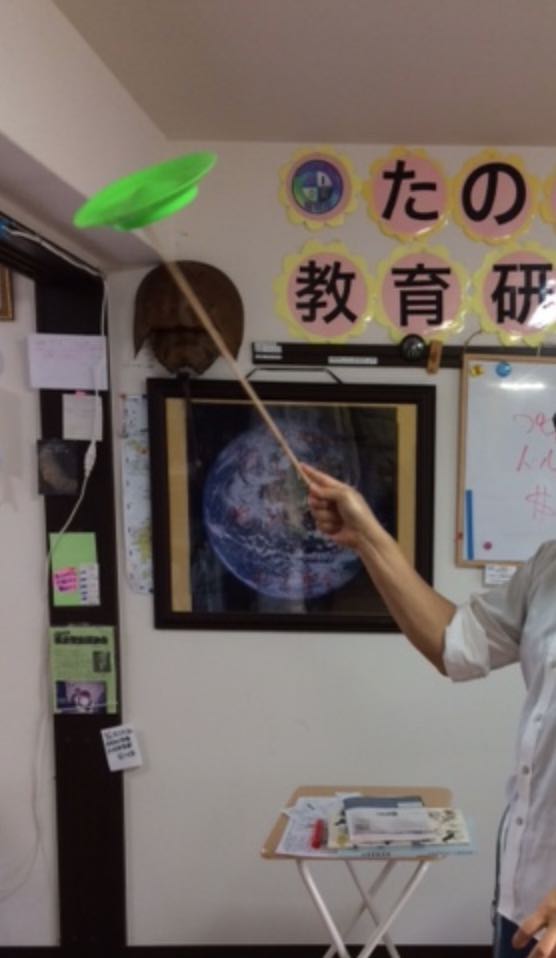

RIDE(ライド)のウェルカム・スペースは、RIDE(ライド)の芸術担当 小禄さんの作品をたのしむスペースでもあります。

先日、新しい作品が来て、RIDE(ライド)を訪れる人たちをたのしませてくれています。秋深まる今日この頃にぴったりの作品です。

今までもいろいろ観て来ましたけど、今回の作品も力作です。

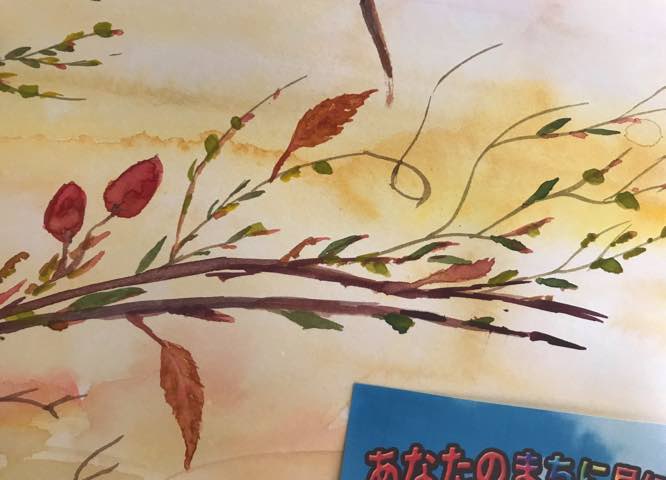

ぜひたち止まって、葉の一枚ずつにも注目してみてください

。

どうですか、大したものでしょう´ー`)

ところで、一つ問題を出してみましょう。

はじめに掲げた画像の中に一枚だけ本物の葉っぱがあります、わかるでしょうか?

もう一度載せましょう。

本物がどれかわからないほどの完成度といってもよいと思います。

RIDE(ライド)に来る際には〈本物探し〉をしてみませんか。

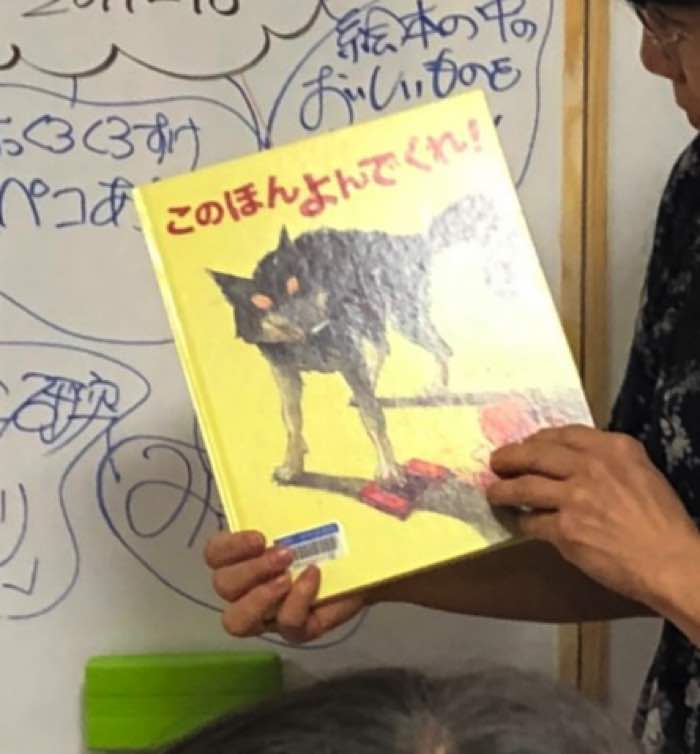

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!

RIDE(ライド)では若い先生たちがたくさん育っています。

RIDE(ライド)では若い先生たちがたくさん育っています。