〈ビッグきのこの山〉をこのサイトで紹介しましたが、その後「やってみました」という便りが届きました。写真を添付してくれた方もいましたので、その写真を中心に紹介させていただきます。

〈ビッグきのこの山〉は年末の「たのしい教育Cafeクリスマス・スペシャル」でめぐ先生が紹介してくれたものです。めぐ先生オリジナルではありませんが「これは〈たのしい教育〉で喜んでもらえるのではないか」と考えたのはメグ先生のオリジナル発想です。

みんなで大きな〈きのこの山〉をつくりましょう⇨このクルリとカーブした〈かさ〉の部分ってどうやって作ったらいいと思う?

と考えてもらって、いろいろなアイディアを聞いてから

実は先生ねぇ、こんなカンジでできるっということを教えてもらったのよ

そう言って、一つ作ってあげる。

すると、みんなそのアイディアにビックリして、食べてまた喜んでくれますから

〈アイディアのみごとさ〉⇨〈自分でも作ることができるたのしさ〉⇨〈美味しく味わえる幸せ感〉

という様にみごとなコンビネーションを見せてくれる教材です。

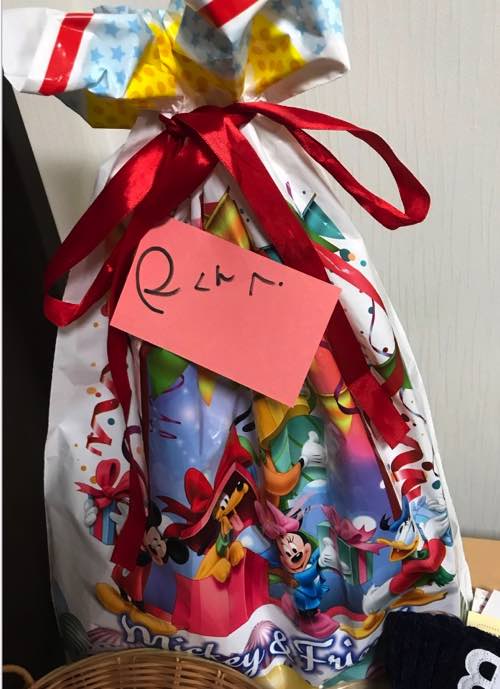

これが、クラスの子ども達とたのしんだ〈ビッグきのこの山〉、子ども達がそれぞれデコレートしたものです。

チョコをつけないものも食べてみたいということで、トッピング無しの子もいます。

実は、それはそれで美味しいんですよ。

子ども達の笑顔が写真からあふれてきます。

「ビッグきのこの山」は来月の講座『出会いも別れも〈たのしい教育〉』で取り上げる方向で話し合いが進んでいます。

単なる〈おかし作り〉ではありません。

〈おかし作り〉を通してクラスのみんなでたのしく仲良く賢くなっていく方法を学んでもらえる機会になります。別れの時にも、出会いの時にもとてもいい教材になると思います。

予定は2019年2月24日(日)午前 です。

興味のある方は今から日取りしていてくださいね。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆