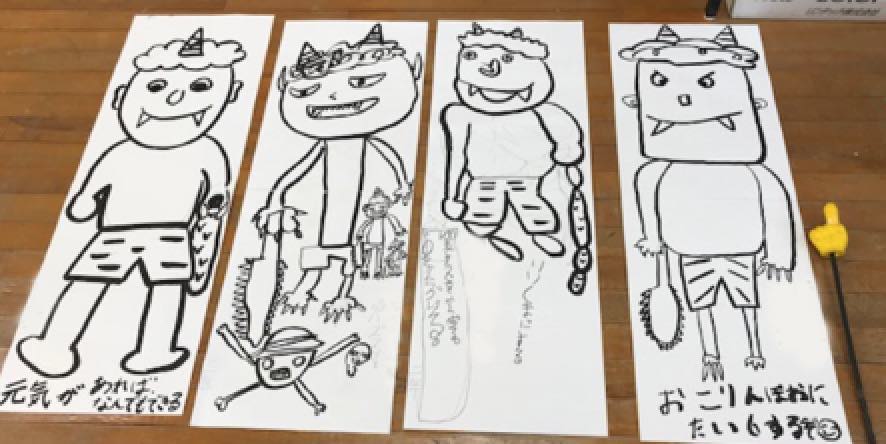

たのしい教育研究所で今年から開校した〈たのしい絵画教室〉の様子をお届けします。

今回も美味しそうな作品ができあがり、可愛い毛糸の帽子の絵も仕上がっています。

みんな充実した表情で、見ているわたしも嬉しくなりました。

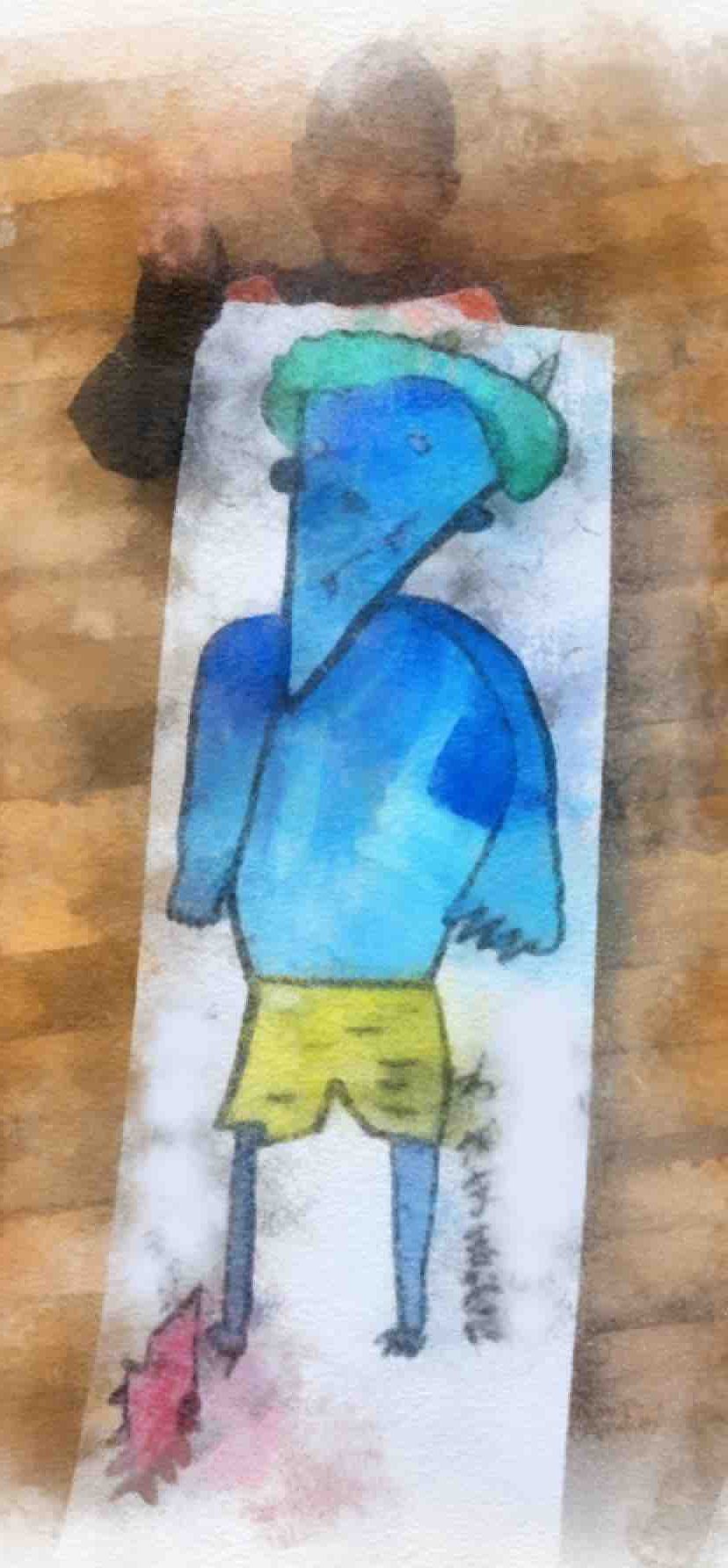

絵画指導は研究所のたのしい芸術担当の小禄さん。やさしくたのしく的確に指導してくれます。

これが仕上がった作品です。

この中にまったく初めての方、二度目の方が混ざっています。

しかしそれぞれのグレードが高く、その違いを簡単には把握できないと思います。

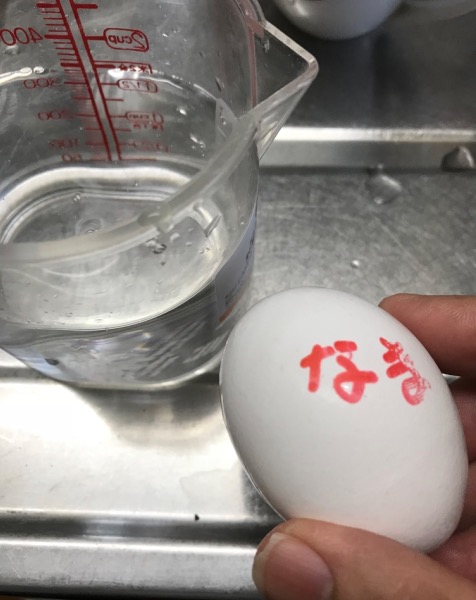

このネギのひげ根の部分を見てください。

本物かと思うほどです。

教室がおわったら、美味しそうなネギが美味しい料理になりました。

美味しい桜のケーキの差し入れもありました。

長くて迫力があったので、ヨコに切るのがもったいないと思い、タテに切って味わいました。

とっても美味しかったです!

とっても美味しかったです!

毎日たのしい〈たのしい教育研究所〉です。

絵画教室は毎月第二第四木曜日の午前中。

〈まったく初めてです〉という人から〈けっこうやっています〉という人、そして〈指導者になりたい〉という人まで幅広く受け付けています。

パソコンで開くとこのサイトの左ヨコに申し込みの場所もあります。興味のある方はどうぞ!⇨こちら このいいねクリックで〈たのしい教育研究所〉が強くなる!