たのしいキッズヨガを沖縄市の〈出前児童館〉で本格的に取り入れることになりました。子どもたちのたのしい笑顔にますます拍車がかかっています。

どうして〈たのしい教育研究所〉で「ヨガ」を取り上げているのか、いくつか質問が届いていますから、少しヨガについて書かせていただきます。

これは一般の方たちがよくみるヨガのポーズです。

子どもたちは深く呼吸しながら心と身体を整えています。

ヨガというのはともと古代インドのサンスクリット語で〈つながり〉を意味する言葉で、「心と身体とをつなげ整える」〈心と身体の調子をととのえる技法〉として残されてきたと考えても、それほど間違いはないでしょう。

巷には〈宇宙と一体になる〉など宗教的なヨガも広まっていますけど、たのしい教育研究所では本来の「心と身体の調子をととのえるもの」としてのヨガをとりあげています。

私いっきゅうは、カウンセリングを学ぶ過程で「瞑想」も深く学んで来ました。また仮説実験授業でお世話になった新潟の心円さんは時宗の住職でしたから座禅と瞑想との関わりについてもたくさん教えていただきました。

〈キッズヨガ〉で取り入れている呼吸法は、まさに瞑想のそれです。つまりヨガは瞑想(メディテーション)にかなり近いところにあるエクササイズですから自然と気持ちが落ち着いていきます。

講師のA先生はスポーツジムなどでも指導するプロフェッショナルで、たのしい教育に共感してくださっている応援団の一人ですから、具体的な流れについて具体的にお話しを進めながらプログラムを組んでいくことができます。

私いっきゅう自身が驚いたのは、A先生の持つヨガのバリエーションの豊かさです。

「子ども達が身体をのびのび動かし周りの人たちと触れ合うエクスサイズを交えた〈たのしさ優先〉のプログラムを組んでもらいたい」という私の要望を取り入れて予想以上のレベルで「たのしいキッズヨガ」のプログラムを仕上げてくれました。

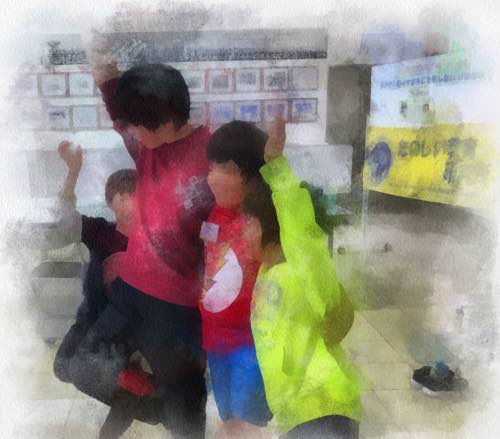

呼吸を整えてあとは立ち上がってのエクササイズに入ります。

これは必然的に仲間とつながっていくエクササイズです。

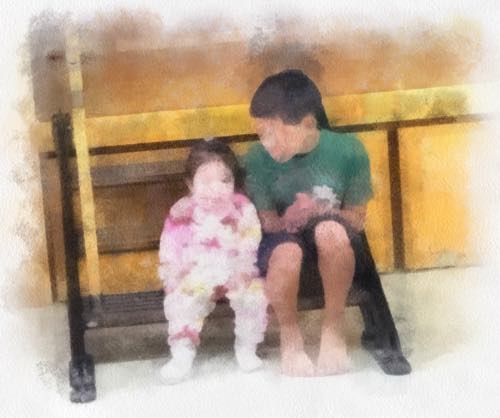

小さな子ども達もはじめはスタッフの手をかりながら、上手に身体をコントロールできる様になります。

これは水平バランス。

スタッフも一緒にレッスンを受けています。

何より大切なのは子ども達が〈気持ちを落ち着ける〉こと〈仲間と触れ合うこと〉そして〈自分の身体のバランスを整えること〉を心からたのしんでくれることです。

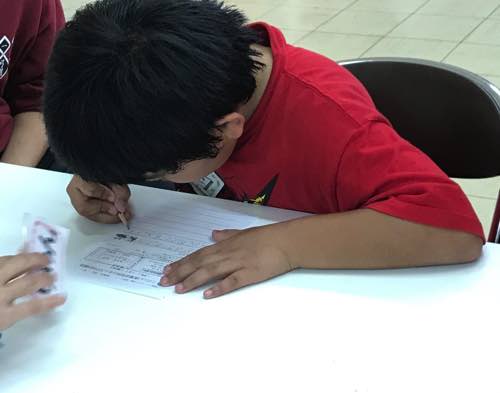

参加してくれた子ども達には毎回必ず〈出前児童館の評価・感想〉を書いてもらっています。これは自分の気持ちを真剣に綴っている男の子の様子です。

ものづくりやゲームなどと同じ様に〈キッズヨガ〉も大好評です。

子どもだけでなく大人も十分たのしめる内容です、保護者のみなさんもぜひご参加ください。

沖縄市限定ですけど、興味関心の高い方はボランティア参加としてたのしんでいただくことも可能ですから、遠慮なくお問い合わせください。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。<br />みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆

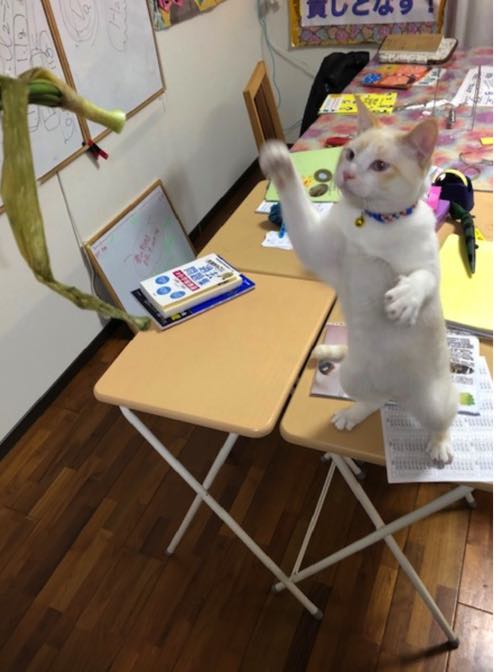

実際、ア~ルがいると仲間たちの笑顔がいつもより増えて、笑いがいつもより高まります。

実際、ア~ルがいると仲間たちの笑顔がいつもより増えて、笑いがいつもより高まります。