軽く書いた記事に注目してくれた方がたくさんいて、いくつも質問が届いています。私の様な思考様式の人がいてくれることは嬉しいことです。

原始時代から受け継いだDNAを皆持っているのですけど、〈アウトドア派〉というのはその感覚を強く意識している人物だろうと思います。

さて、アウトドアで仕事をするという場合のツールについては数回前の記事で紹介しましたが「それだけでよいのですか」「少ないのにおどろきます」という便りがいくつか届きました。

私の答えははっきりしています。

「YES、まずこれでアウトドア・ノマドをたのしむところから始めましょう」

〈RIDE式望遠鏡〉を創った時にもそうでしたし、現在作成中の静電気のたのしみ方にしても、いろいろな資料に目を通す都度に、たくさんの知識内容を織り込んだり、理屈をつけて難しい(詳しい)話に進むことが目立ちます。

はじめての人たちは、当然そういうことに詳しくありませんから、それをたどっているうちにめんどうになったり、やる前からあきらめたりしてしまいます。

私はアウトドアでオフィス代りに利用できるワンボックスカーを購入しようかと探っているところですけど、そもそも車まで無いと成り立たない様なものはアウトドアワークとはいいいません。〈それがあると便利だ〉くらいです。

ですからまず身軽に出かけて身体の悦びを知ることから始めるとよいと思います。

パソコンワークが特に必要ないひとはノートと色鉛筆をバッグに入れてイスと飲み物を持って公園に行ってみてください。

浮かんだアイディアを書き留めるだけどもすばらしいアウトドアワークです。

ところで今回は興味の高い方から何本か届く「電源をどうするか」というテーマで、一つ実験を交えて紹介しましょう。

私の仕事の一定割合はパソコンを使うことになりますから内臓バッテリーだけに頼るのは不安があります。ノートパソコンは二台ありますけど、以前から使っている大き目のパソコンのバッテリーは1時間持たないので、大画面が欲しい時には難しいものがあります。

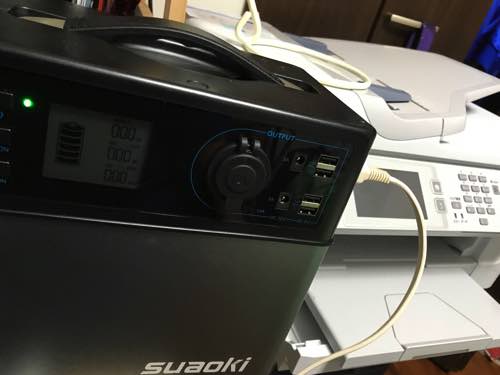

アウトドアオフィスを本格的に試していく為には「外部電源」が必須なのは分かっていますから〈ポータブル電源〉を注文しました。

軽自動車のバッテリー程の大きさでコンセントやUSBケーブルなどいろいろ差し込める仕様になっています。

家庭用のコンセントが同時に2つ使えます。最大400Wです。

値段は3.9万円ほど。

600Wまで使えるタイプもありますけど、対応電力に応じて重さと値段が大きくなっていきます。

SmartTap ポータブル電源 PowerArQ (626Wh/174,000mAh/3.6V/正弦波 100V 日本仕様) 正規保証2年 008601C-JPN-FS

さて今回注文したポータブル電源に同時にいろいろ差し込んでどれくらいの使用量になるのか実験してみました。

仕様開始は13:00を少し回った頃。

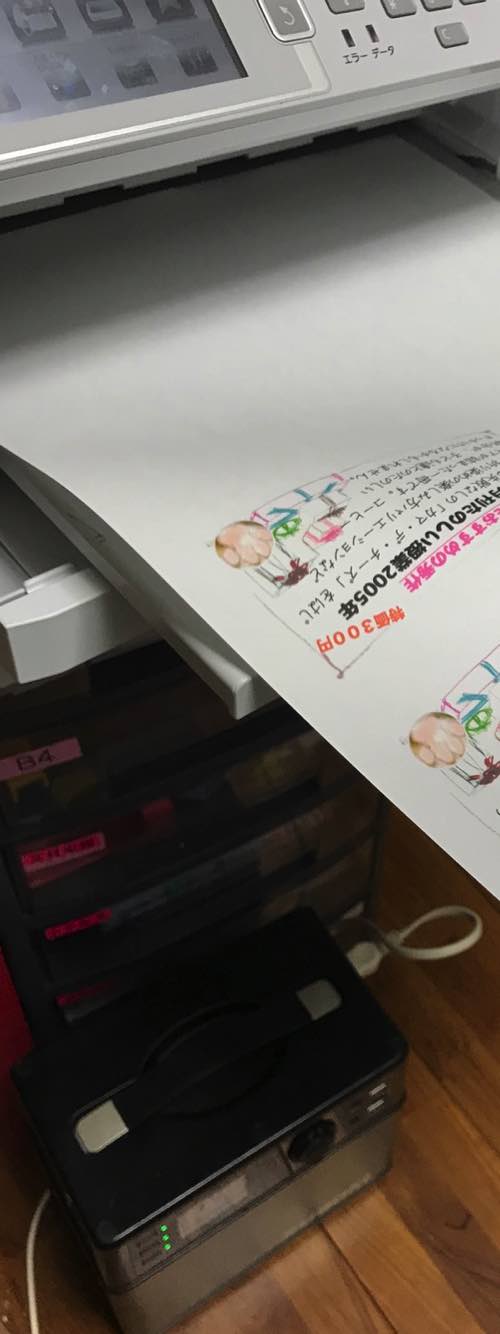

まずプリンターをつないでみました。

もちろん明日は若い先生たちへの授業、明後日は大きな講座があるので、プリンターは何度も稼働します。

それ以外にも

・ノートパソコン

・スマホ用充電器

・iPhone

の計4つをつないでみました。

アウトドアワークではこれだけ同時につなぎ続けることはありませんから、十分な耐久テストになると思います。

プリンターで印刷した枚数は約100枚。

ノートパソコンもウィルスチェックでフルスキャンをかけているので何時間もずっと稼働したままです。

夜の20:30の使用状況がこれ、約7時間利用し続けて5メモリ中1メモリ減っただけです。

これなら十分すぎるほどです。

パワー余りすぎですけど、アウトドアで炊飯したりする時などいろいろ利用できると思うので利用価値はまだまだ考えられます。

本格的に外で仕事をするにしても、この電源があれば大丈夫ですね。

ちなみにこのポータブル電源に充電する方法にもいろいろな選択肢があります。

・家庭用電源から

・車のシガソケットから

・ソーラーパネルから

もしもアウトドアワークの可能性を感じて「これはいいぞ、もっといろいろできないか」と考え始めた時にはポータブル電源も視野に入れておくとよいと思います。

今回実験した機種はパワーが大きめです。ノートパソコンレベルなら一万円代でいいものが手に入ります。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆