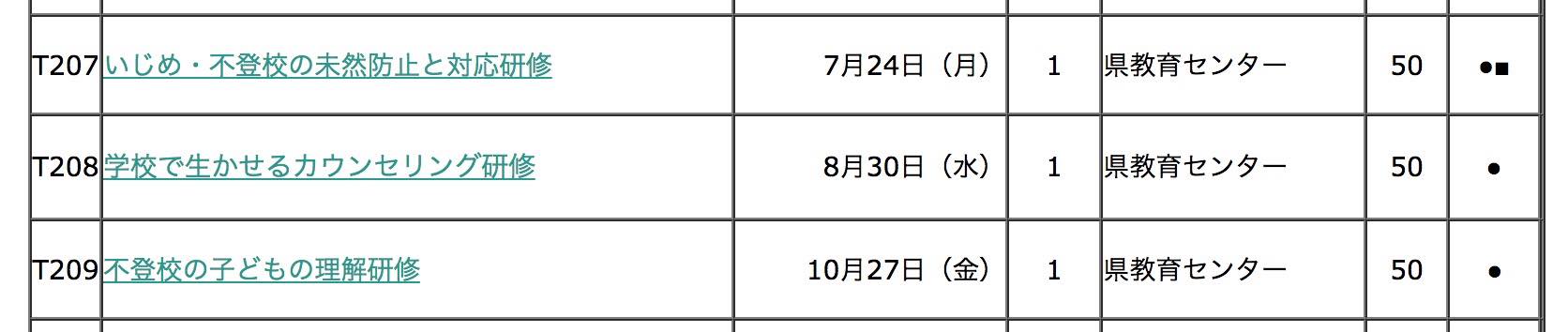

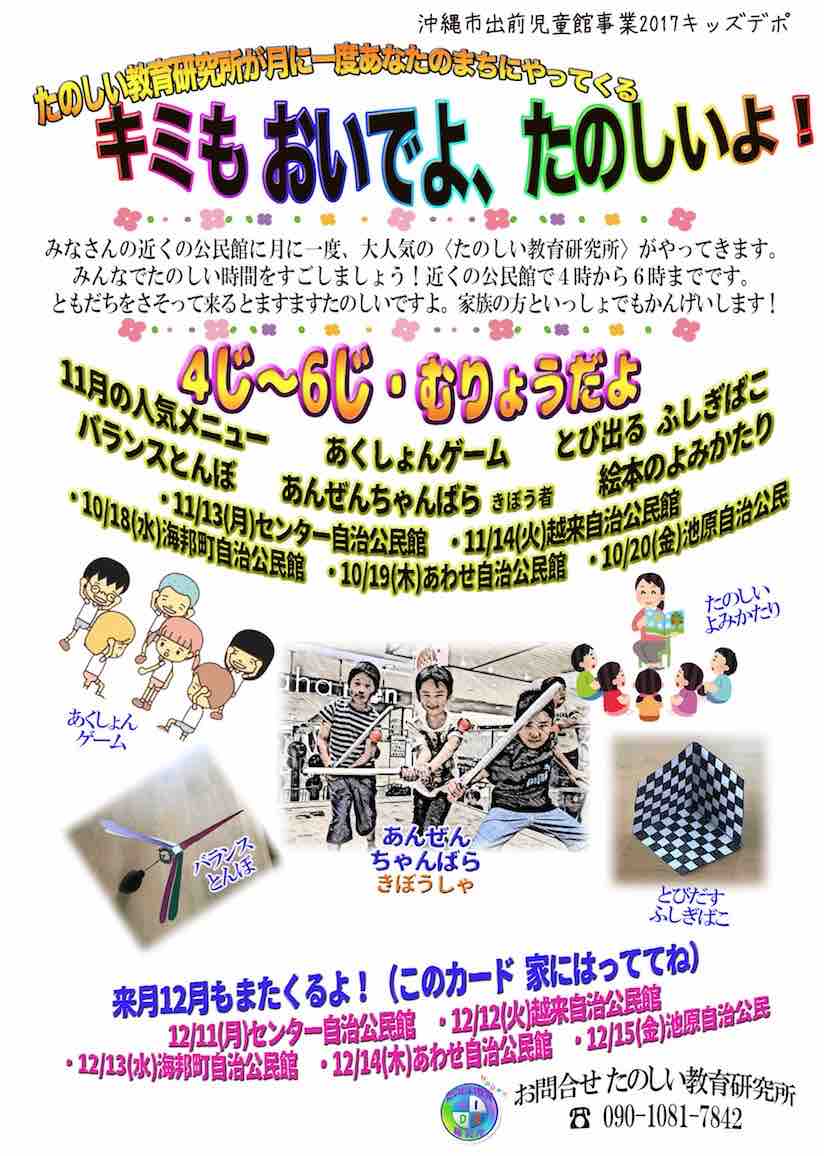

たのしい教育研究所は月に一週間〈地域:沖縄市〉で自由参加型の出張授業を実施しています。今月は11/13(月)〜17(金)の週で、対象は基本的に小・中学生です。

冬に近づいて暮れるのが早くなってきましたから、冬時間として、夕方4時から5時半までたのしんでもらう予定です。

スタッフは6時までいますからお迎えなどのあるみなさんは6時までは一緒に待つことができますから心配しないでくださいね。

今回もたのしい内容まんさいですよ、リーフをごらんください!

場所は11/13(月)沖縄市センター公民館

場所は11/13(月)沖縄市センター公民館

11/14(火)沖縄市ごえく公民館

11/15(水)沖縄市かいほう町公民館

11/16(木)沖縄市あわせ公民館

11/17(金)沖縄市いけはら公民館 です。

保護者の方が送迎できるなら少し離れたところに住んでいる方も参加可能です。あらかじめ電話をください(上のリーフにあります)。

家族の方も一緒に参加できます。

大人一人でも〈たのしい教育〉を学ぶ場として『ボランティア参加』できます。リーフの電話番号に連絡をください。

たのしい教育で沖縄を日本一に!

たのしい教育研究所です。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックで〈ブログ評価〉に一票入ります!