メルマガの章の一つ〈たのしい教育の今日この頃〉に書いたエピソードの一つに反響がいくつも届いています。少し手を入れて紹介しましょう。

※ ※

世界で一番美味しいナッツ

いつかナッツとベリーのたのしい教育プランをまとめたいと思っています。

人間が食べて来たもので柔らかい果実・タネをベリー、そして硬い果実・タネをナッツと呼んでいます。

これがベリー

これがナッツ

ベリーとナッツは原始的な分類の仕方ですから、どっちなのかはっきり分けられないものもあります。

そうではあっても〈栽培〉という画期的な方法を身につける前の人類の命を左右したものの一つがナッツとベリーです。

そもそもいつ頃から人間はナッツやベリーを食べる様になってきたのでしょうか。

歴史の時間に「日本では縄文時代からドングリ(ナッツ)を湯がいて食べていたのだ」と教わったことがありました。

ナッツとベリーのうち、人間がはじめに食べたのはどれだと思いますか?

動物のエネルギーになりやすい点から考えると先に食べたのは〈ベリー〉に違いないでしょう。

では今現在、人間の食生活にナッツとベリーはどの程度の割合で存在しているのでしょうか。米やパンなどの主食は果実ではないので、ナッツやベリーには含めません。

今の私たちの食生活は、肉や魚そして米やパンなどの穀物が中心で、もうナッツやベリーはほとんど使われてないのでしょうか?

そうやってベリーとナッツを予想しながら進めていく中で、通して生き生きと人類の歴史のイメージすることができるプランになると思います。

ところで、私が今まで食べたベリーで深く想い出に残っているのは、アラスカのマッキンリーで食べたベリーです。

秋の始まりの頃、マッキンリーの山を見上げながら一週間ほど歩いていたことがあります。

アラスカの原野のその季節は、いたるところでベリーをみることができます。

珈琲をたてようとリュックを下ろし、原野に座って手を伸ばせば、簡単にカップいっぱいのブルーベリーを積むことができました。

珈琲のたびに、それと同じくらいの量のブルーベリーを味わうという贅沢な日々でした。

ナッツも好きです。

私が世界で一番美味しいと思っているナッツは、遠くに行かなくても簡単に手に入ります。

実はゴミとして捨てられていくものです。

何だと思いますか?

⬇︎

予想してみてね

⬇︎

予想してみてね

⬇︎

梅干しのタネの中身〈仁〉と呼ばれている部分です。

これが梅干しの中のタネですね、捨てられていきます。

が、私は捨てることはありません。

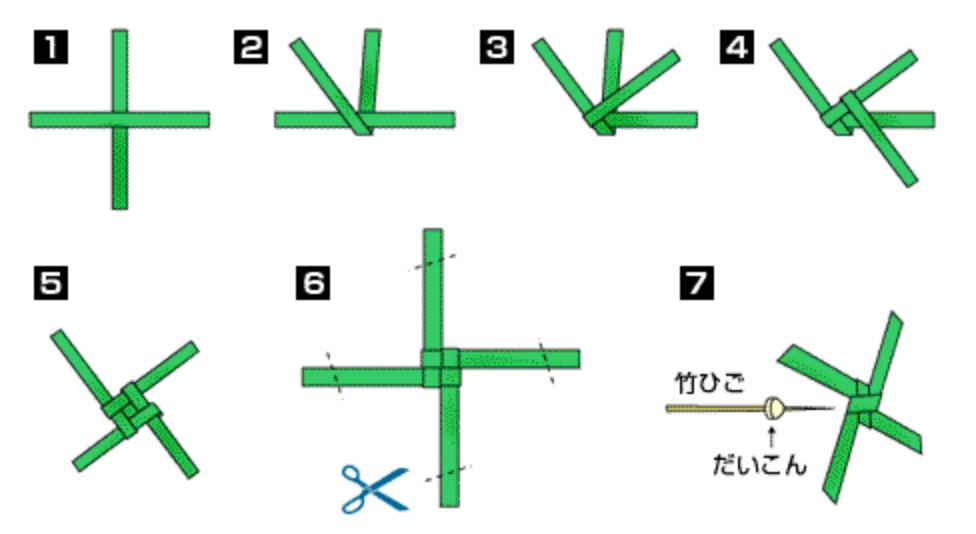

それをくるみ割り(100均にあります)でパカッ!

中から美味しいナッツが出て来ます。

これがコリコリしてとても美味しい。

食べるものがないから食べているわけではありません、私にとって〈ナッツの最高峰〉です、梅干しそのものより、ずっとこっちの方が価値がある。

もしお店にタネだけ売られていたら買っておきたいくらです。

うそだと思ったら、皆さんも食べてみてください。

補足

梅干しの中身には毒があるのだという噂話があります。

これだけ食べて来て体調に異変を感じないところからみて、それは間違いだという感じがあるのですけど、「心配だ」という人もいると思うので調べてみましょう。

管理栄養士の書いているものなど、いろいろなサイトで、そのことについて触れられていました。

おおよそをまとめると〈未熟な梅、青梅のタネの中には青酸という毒があるが熟したら心配ない〉〈漬けたものは心配ない〉と書かれています。

〈青梅〉の時には毒があるけれど、梅干しになったものは大丈夫なんです。

逆に、健康に良いのだと書かれているサイトもあります。

といっても一回2~3粒くらいで様子を見ておくとよいでしょう。

公益法人 福岡県薬剤師会のサイトにはこうあります。

年月 2012年4月 梅の核(胚または仁とも言う)や未熟果実の青梅は、青酸配糖体のアミグダリンを含有し、梅の果実に含まれる酵素エムルシンやヒト消化管内で腸内細菌のβ-グルコシダーゼで分解されて青酸(シアン化水素)を生じ、中毒を起こすことがある。中毒症状は嘔吐、腹痛、下痢、頭痛、めまい等で、多量に摂取すれば、けいれん、呼吸困難、意識混濁などを生じ、死に至ることもある。

ただし、アミグダリンは果実が熟して来ると消失し、青酸による中毒の心配はなく、また梅干しや梅酒などの加工はアミグダリンの分解を促進するので、通常の摂取であれば心配はない。

梅干しのタネを割った中身を食べる人ってほとんどいないのだから〈通常の摂取〉って言われてもなぁ、と思うのですけど、まぁつまり食べても心配ないということです。

心配性の人は「青梅の時には毒性があるんだから・・・」と思うかもしれません。しかし、ジャガイモのくぼみ、芽のでるところに毒があるのは有名な話です。そこが緑色をしてたら、それはアルカロイド系の毒です。

他にもあります。

・野菜に含まれている毒性成分一覧

http://buzz-plus.com/article/2018/09/01/ ほか

トマト: トマチン(アルカロイド配糖体)が茎や葉に存在し、果実にも微量ながら存在する。腹痛を発生させることがあるが、常識的な量の摂取では死亡に至らないとされている。

ナス: ソラニン(ステロイドアルカロイド)は神経に影響を与える毒素で、実部分以外に存在し、大量摂取で昏睡状態となり死亡することもある。ナスは実以外は食べてはならない。

タケノコ: タキシフィリン(青酸配糖体)が呼吸困難やめまい等の症状を引き起こすが、30~40分ほど加熱することで無毒化できる。よってタケノコは生のまま食べてはならない。

モロヘイヤ: ストロファンチジンが種子、茎、鞘(さや)に存在し、食べると死亡することもある恐ろしい毒素。しかし可食部には毒素がないので安心とされている。

ジャガイモ: ソラニン(ステロイドアルカロイド)は神経に影響を与える毒素で、芽や「緑がかった皮」に含まれており、大量摂取で昏睡状態となり死亡することもある。

銀杏: ギンコトキシン(4′-O-メチルピリドキシン)と呼ばれる神経毒が含まれており、多く食べるとビタミンB6欠乏症や痙攣、意識障害などが発生することがある。

白インゲン

生のまま食べると吐き気や下痢などの中毒が起こりやすいです。しっかり加熱しましょう。

モロヘイヤ

天然毒素を持つ部分はモロヘイヤの種子であり、昔アフリカでは毒矢の成分として利用されていたそうです。市販のモロヘイヤは種子が取り除いてあるので、安心していただけます。

人間にとって毒となるものはいろいろあります。それを知っておけば大変なことにはなりませんし、実際私たちは、長い食生活の中でそれらと安全につきあうことができるようになりました。

逆に、梅干しの種の中身〈仁〉には栄養がいっぱいあると書いているサイトもみつかります。

ガン予防効果の梅干の仁(じん)

梅の種の中にある仁(じん)にはアミグダリンが含まれていて、果肉以上に強力なガン予防効果があるといわれています。梅干の種から仁を取り出して酢に漬けると、梅のアミグダリン量が30倍以上に活性化し吸収しやすくなるそう。

梅干しの種の中に栄養素がぎっしり http://otonasuhada.jp/

梅干しには強力な抗菌作用があり、下痢、便秘、風邪、食中毒、胃炎、疲労回復に優れた効力があると言われています。その上、種の核には、デトックス効果、消炎作用や喉の疾患、眼のかすみに効果があるのです。

ですので、梅の種を捨てるなんて、もったいない!

次回、梅干しを食べた後は、種を割り、仁まで味わってみてください。もともと生の梅は有毒成分であるアミグダリンを含んでいますが、梅干しにして熟成すると無毒化しますので、安心して食べることができます。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!

これらのほとんどは〈堆積岩〉といって、砂や小石、泥、粘土などが長い時代の流れと強い圧力、熱などで固まった石たちです。

これらのほとんどは〈堆積岩〉といって、砂や小石、泥、粘土などが長い時代の流れと強い圧力、熱などで固まった石たちです。 いろいろな彩りを見ることができます。

いろいろな彩りを見ることができます。