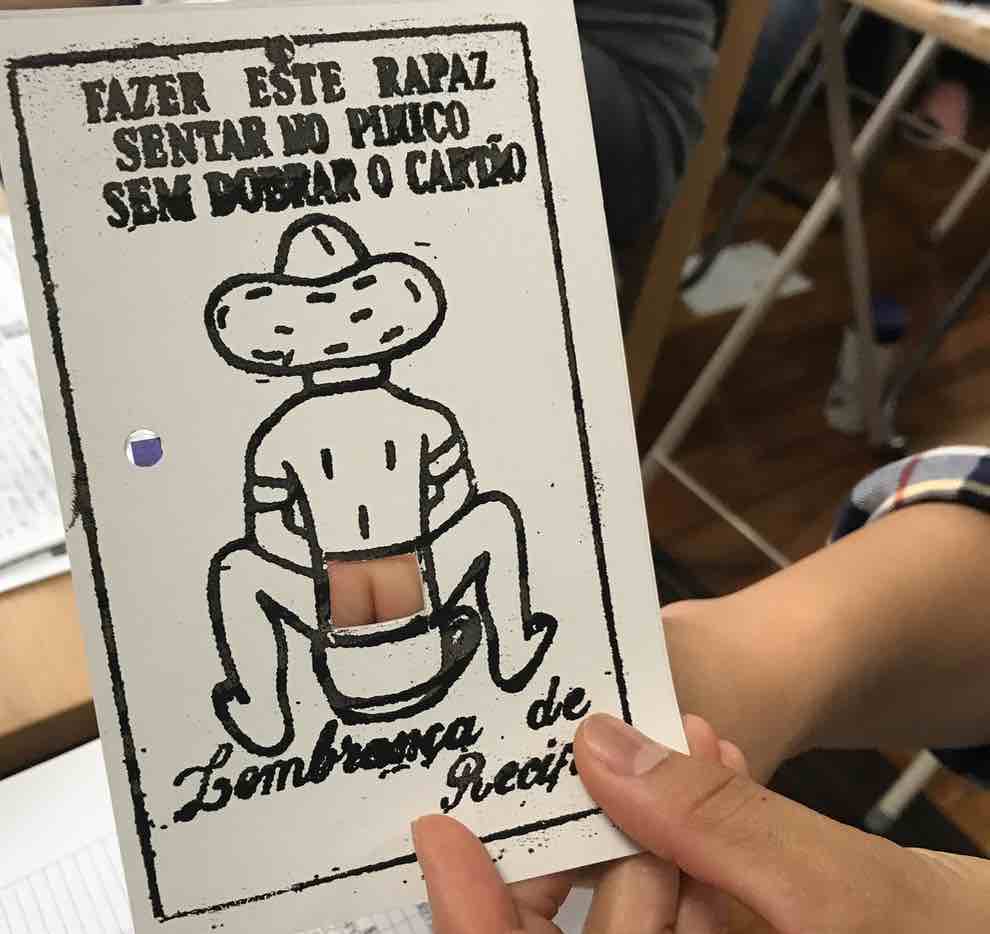

今週紹介した「おしりカード」が欲しいという皆さんから便りが届いています。

このカードには、もう一つの工夫があります。

このカードには、もう一つの工夫があります。

上の写真の左側に丸い穴が空いていることがわかりますか。

その丸い穴は、夜、電灯やロウソクなどをのぞくと〈ハート型〉が表れるメガネ、別称〈ラブラブめがね〉になっています。

昼間でも強めのライトなどを灯すとハートを見ることができます。

ライトの周りにハートがこういうカンジで現れます。

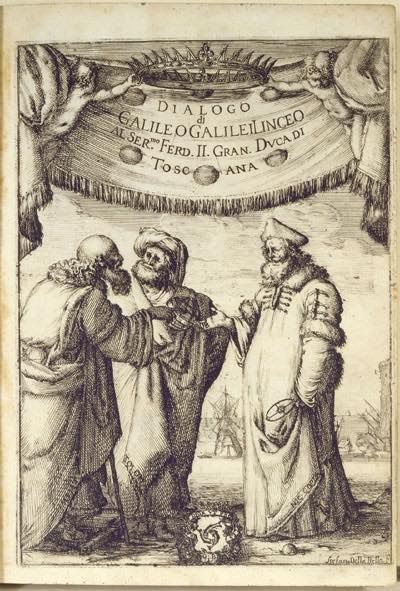

欲しいという方が何人もいますので、研究所のきょうだい組織〈もの工房〉が世話をしてくれることになりました。

欲しいという方が何人もいますので、研究所のきょうだい組織〈もの工房〉が世話をしてくれることになりました。

送料込み1枚300円、2枚セット500円でお届けするということです。

数量限定ですのでご了承ください。

欲しい方はメールに住所・氏名・枚数、を明記してお申込みください。〈たのしい教育Cafe〉や講座など、たのしい教育研究所の企画するものに参加して下さっている方は受け取り後1週間以内に〈ゆうちょの指定口座〉に振込ください。※いつ、どういう講座に参加したか、新しいものをお書きください。スタッフが申し込み名簿等で確認できます

はじめての方は、メール後、入金し、その旨を連絡ください。確認後24時間以内に発送致します。

送金して下さった費用は、たのしい教育研究所の応援金として、いろいろな子ども達、教育関係者へ還元することになっていますので、たのしい教育を応援する活動にもなります。1日一回の「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-〈人気ブログ〉いいねクリック⬅︎ジャンプ先のページでもワンクリックお願いします