2022年4月のはじまりの日に書いています。新しい年度の始まりの日、それはそしてたのしい教育研究所を設立して10年目の時を刻む記念の年度の始まりの日です。

「記念の時には大風呂敷を広げた話をするといい」

師の板倉聖宣の言に従って頭の中に形作られている大きな構造の話をさせてください。

「たのしい教育」というのは〈具体的な教育内容〉を説明するだけではありません。理論的な骨子もはっきりした概念です。

師の板倉聖宣は〈仮説実験授業〉を生み出し、独自の〈仮説実験授業研究会〉を組織しました。そしてその成果をもとに「たのしい授業」という概念を提唱しました。この3つが広い意味での板倉聖宣の功績だと私は考えています。

私は板倉聖宣から学び、教師を辞めてフリーとなって《たのしい教育》を冠した組織をつくりました。〈たのしい授業〉という言葉を少し変えたのではありません、たのしい授業よりもっと大きな概念として提唱したのです。

もう一つ、板倉聖宣が提唱した「たのしい授業」も私の「たのしい教育」も、それまでなかった言葉ではありません。

もともとあったものを看板する、あらためて取り上げることに意味があるのか?

その内容が伴ったものなら大きな意味と価値があります。

提唱した「たのしい教育」は「たのしければよい」というものではありません。〈おもしろおかしい教育〉でもありません。学んだ人たちが「〈もうやめろよ〉と言われてもやめられないような内容を伴った教育」です、それはこども達だけでなく教育する側にとっても同じです。

「たのしい教育」は単なる方法や一つの見方ではなく「原理」です。「原理」という言葉は科学的な用語で〈いろいろな現象の根本にあるもの〉〈そこからいろいろな現象ものごとが派生していく〉という言葉です。

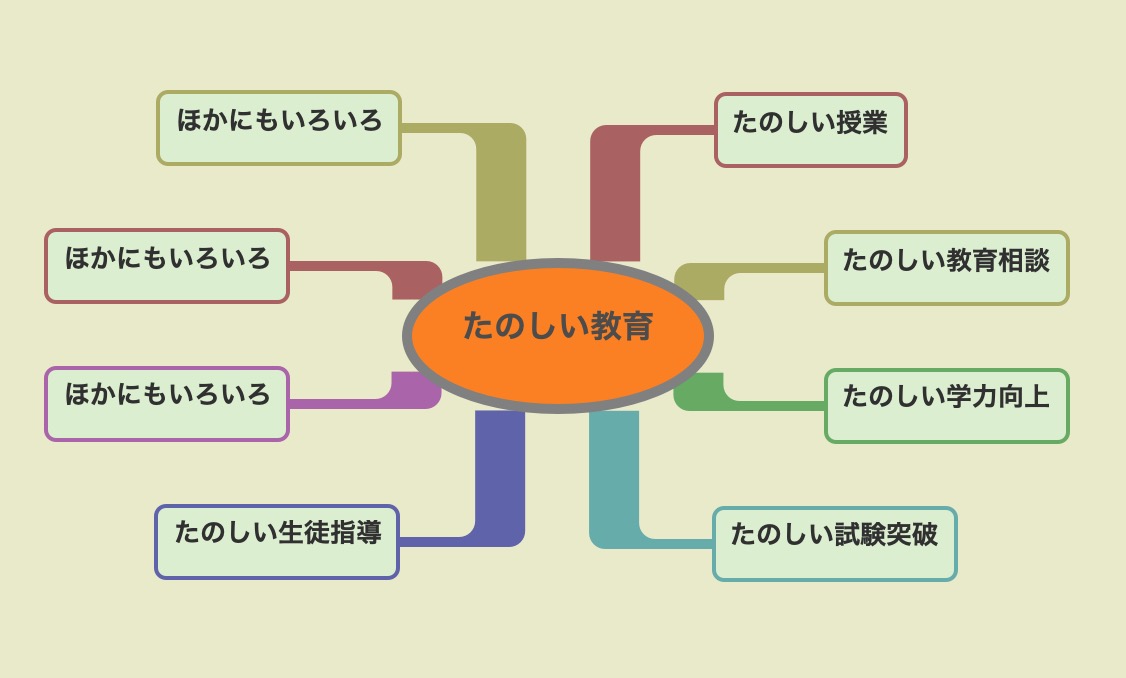

「たのしい教育」を核にいろいろなものが広がっていきます。

逆にいうといろいろな教育が〈たのしい教育〉に帰結できるとということでもあります。

もちろん全てではありません。民主的つまりこども達一人ひとりが主人公として主体的に生きていける教育についていえることで、〈服従による教育〉や〈点数至上主義教育〉の様なものとは相いれません。

「たのしい教育」の中にある〈予想論〉や〈実験論〉〈一人ひとの思いを大切にする思想〉〈拒否する権利〉などから必然的に派生していくものを大切に丁寧にこれからも取り組んでいきたいと考えています。たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!