見えないけれど私たちの周りにはたくさんの生きものがいます。もちろんスピリチャル的なことではなく科学的な話、微生物たちの話です。

目に見える生物の数より、個体数としてなら見えない微生物たちの数が爆発的に多くなります。

以前から授業プランとして構想していたのが、その生き物たちの存在を体感する授業です。

ちょうどよいのが酵母・イースト菌です。

ところが酵母の働きで小麦粉が膨らむには時間がかかります。

優等生の子たちは教師の「ねぇ、膨らんでいるでしょう」という言葉に「はい」と答えると思いますが、私いっきゅうがかつてそうだった様な子どもたちは「え~、膨らんでいるのかどうかわからないじゃない」と正直に答えると思います。

45分の授業の中でそれを実感してもらう、ある画期的なアイディアが浮かび、ためしてみたところとてもうまくいきました。

メルマガに書いて反響を見て、チャンスがあればこのサイトでも軽く紹介できると思います。

もう一つ、膨らんだから生物であるという理由づけも簡単ではありません。

生物ではない〈重そう〉でもガスが発生して膨らみます。

ですから、そのしくみのところをしっかり納得してもらうことが大切です。

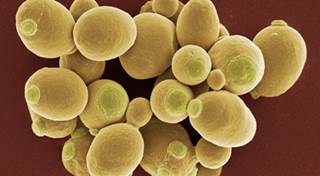

ちなみに、酵母の顕微鏡写真はこれです。

この一個一個が生きています。

そして、この酵母を発見したのは、わたしの好きな科学者レーウェンフックです。

去年〈たの式けんび鏡〉を開発した時のプランに載せようと思って思っていたのですけど、それはかなわず、今回のプランで紹介できると思います。

こういう研究がすすんで、病原菌なども発見できる様になりました。

〈見えない生き物の世界〉も画期的な教材になりそうです。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックが元気のバネです➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆