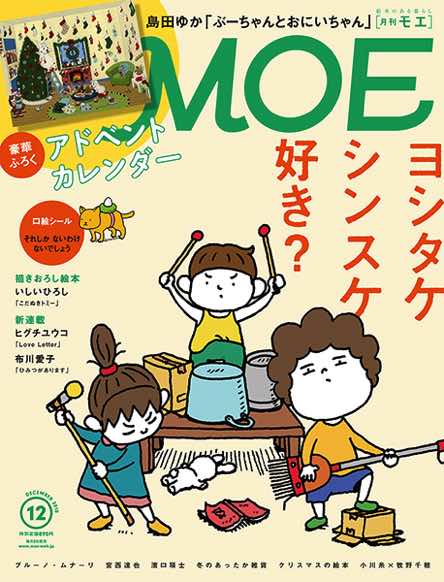

時間ができたら読もうシリーズの本たちがたくさんあります。その一冊が今月発売のMOE(2018-12月号)ヨシタケシンスケ特集号です。

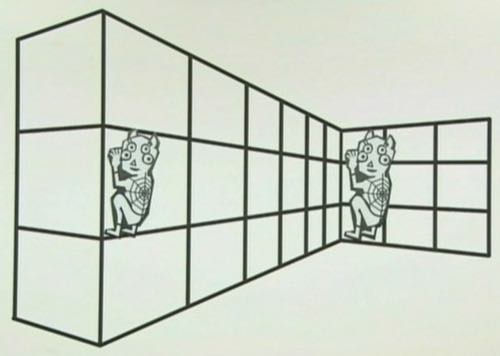

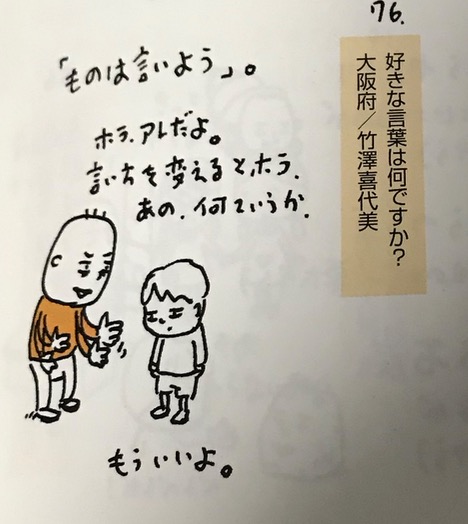

1日一ページずつ読もうと思っているのですけど、おもしろすぎて同じページをなんども観ていて前にすすみません。この号の中にある「このさいヨシタケシンスケに聞いてみよう! 100こくらい」です。

質問の答えにイラストを添えてくれているので、味わい深くて見入って毎日読み返しています。

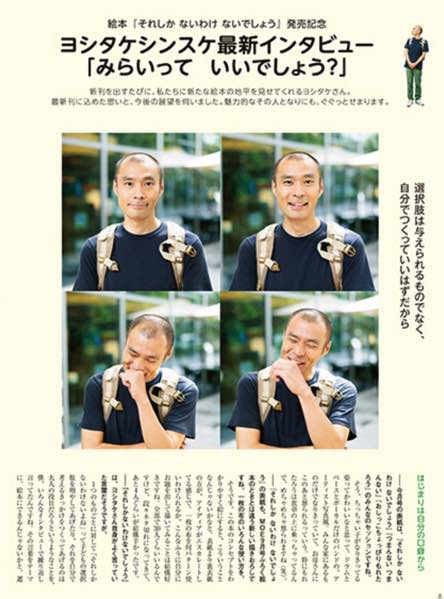

ヨシタケシンスケさんというのはこの人です。

これまでの作品の紹介もあります。

ところで、わたし並にヨシタケシンスケが好きなA先生情報によると「ヨシタケシンスケを特集した過去の雑誌などは売り切れていて出版社からは手に入らず、古本で手に入れようとしてもプレミアがついて、何千円もする」という話。

ということで、研究所に来る先生たちには「買っとくといいよ」とすすめています。

わたしがもうかるわけではないのですけど、けっこうな人数の先生たちがすでに買ってくれています。

ヨシタケシンスケ ファンでなくても〈いずれ好きになる可能性〉にかけて買っておくとよいと思いますよ。

お勧めいたします。

そうそう、価格は890円です。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックが元気のバネ➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆