自分で講座などを企画する人たちから〈講座やサークルに人数が集まらない〉という相談も数々届きますが、同じように〈参加した講座がつまらない〉という話もたくさん届きます。もろちんRIDE(ライド)の講座のことではありません、皆さんのおかげでRIDE(ライド)は満足度100%が続いています。

一見、静かに受講している先生方も、その気持ちの中ではしっかり評価をしています。話の内容が終わって〈自分が話したのにどうして拍手をしないのですか〉とぶっきらぼうに語った講師にたくさんの人たちが引いていたという話、〈資料を読めばいいことを単に自分で読んでいるだけではないか〉と評価する先生たち、〈またあの講師か〉としぶしぶ参加しなくてはいけない講座、そういうものがまだまだあるとしたら悲しいことです。

時には参加した講座やイベントなど〈あれもすばらしい〉〈これもすばらしい〉と評価する人もいるのですけど、それは例えば自分が観た映画が全てすばらしかったという人と同じくらい少数です。

ところでこのサイトを読んでくださっている皆さんはわかると思いますが、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )には若手で実力のある先生たちが着実に増えて来ています。

若手が育つということは、未来が明るいということです。それは〈学ぶことがたのしい〉と感じる子ども達が増えていくことと同じ明るさです。

今回の秋の講座はいつもの講座より若手中心の企画運営になりました。

日本人は自らを卑下する文化に満ちていますから、もしかすると「自分は大したことはありません」と語り、本気でそう考えている人がいたらキケンです。そうならない様に、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )で最も大切にしているのが〈参加者の評価・感想〉です。

もしも今回の講座で〈講師としての自分は大した力などない〉と考えている人がいたとしたら、実はその人は〈参加者〉してくれた人たちより自分をずっと上に見ているという矛盾したことになります。「レベルの低い人たちだからこの私の程度で満足してくれたのであって本当の私は大したことないんです」という様に解釈できるからです。

本当に実力のある人間は、周りの人たちの評価によって自らを冷静に評価できる人間です。

今回の秋の講座でも満足度は100%でした。

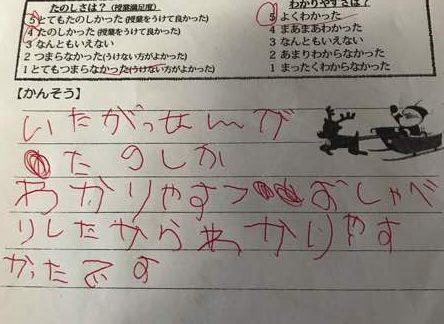

大人、先生方の評価もかなり高かったのですけど小さな子たちの評価も抜群に高いものがありました。

これはスポーツ色カルタの評価です。

一人ひとりが丁寧に書いてくれた評価・感想だけでなく、直接声をかけてくださった皆さんの言葉にも「◯◯が一番たのしかったです」「家でもさっそく◯◯をやってみます」「簡単なものでこんなにもりあがるなんて知らなかったです」「インクルーシブ体育って結局みんなに優しい体育だっていうことですね」「また次も必ず参加します」という声に満ち満ちていました。

そういう中で自らを卑下してはいけません。

もちろん完全な人間はいませんから、抜けたところもあるでしょう。私もまたもや講座で「あれがない」をやらかしいしまいましたし・・・、そういう中でも参加した方達が高く評価してくれたとしたら、今回の自分の提供した内容と自分の講師としての動きは〈よかった〉のです。

ただし、こういう話は私いっきゅうがこれまで何度も話して来たことなので、RIDE(ライド)の関係者は、もうそういう卑下文化からは抜け出ていることでしょう。

今回活躍してくれた人たちはたくさんいます。

みんなそれぞれのパートを一人でしきってくれました。

それだけではありません。

今回は子どもの頃からたのしい教育の講座をたくさん受けてそだったMさんが〈保母さん役〉でスタッフ参加してくれました。

これは2歳の子とニュースボールでたのしんでいるシーンです。

すばらしい動きでした。

RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )の未来がますます輝きを増している気がします。

そして、第二第三の若手は着実に育っています。

次回の講座がさらにたのしみです。

毎日たのしい教育に全力投球、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )です。みなさんの応援クリックがたのしさと賢さを高めます⇨この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆

実際にやってみると、まるで反復横とびの様に素早く動き回る子や、二枚一緒に裏返す子など、どんどん動きが進歩していくのがわかると思います。

実際にやってみると、まるで反復横とびの様に素早く動き回る子や、二枚一緒に裏返す子など、どんどん動きが進歩していくのがわかると思います。