〈たのしいスポーツCafe⇨スポcafe〉の2回目です。スポcafeは〈インクルーシブ体育〉もテーマにしています。

〈インクルーシブ教育〉は、〈合理的配慮がどうしたこうした〉という議論でわかりにくくなっていますけど、特別支援学級をどんどん増やす今の〈特別支援教育〉とは発想の根本が違っていて、ハンディのある子ども達も普通学級で一緒に学ぶ教育システムです。

身体にハンディがあると身体を動かす活動の制約が大きくなります。

しかし教材や教具、ゲームに対する見方・考え方を工夫すると、ハンディがあってもみんなと一緒にたのしむ事ができる様になります。

実はその工夫はハンディのある無しに関わらず、本来の教育の視点になくてはならないものだと考えています。

例えば〈野球〉をそのまま体育で取り上げた場合、地域のスポーツクラブなどで訓練してきた子ども達の独壇場となり、ボールが飛んでくると「どいてどいて」という感じで、その子達が、苦手な子ども達の前を通ってボールをさばいていく姿が普通に見られる様になっていきます。女の子などはもともと野球などの経験が少ないですから、硬いボール自体が恐怖の対象になります。

こういうことは、どこかの特別なクラスで起こることではなく、法則的に起こることですから、教育の場では、本来のスポーツのルールなどをそのまま適用する考えを克服しなくてはいけないと思っています。

つまりインクルーシブ教育は〈ハンディのある子ども達のため〉という狭いものではなく、教育の本来の姿であるといってよいでしょう。もちろんわたしたちの〈たのしい教育〉は本来的にインクルーシブ教育を志向しています。

今回の参加者は小学校1年生から50代までのとても広い年齢の幅がありました。その全員が全力で楽しんでいましたし、内容によっては2歳の子もたのしんでいましたから、それだけですでにハンディがどうのという事を克服している実験結果だと言えるでしょう。

前回くるま椅子でもたのしんでいる様子を紹介しましたが、情緒的に落ち着かない子どもがいたにしてもみんなで一緒にたのしめる内容になっています。

「たのしい教育」はそういうこともすでに実験済みで、〈ニュース・ボール〉や〈サークルタッチベースボール〉〈吹き矢〉など、インクルーシブた体育にマッチした教材をいくつも開発していますから、興味のある方はぜひ次回ご参加ください。

さて、インクルーシブ体育でお勧めする一つは〈読み語り〉です。今回もM先生がとっておきの2冊を紹介してくれました。

思い切り汗を流してあとの中休みで自由に集まって座っている参加者の皆さんに読み語っているシーンです。ちなみにRIDE( ライド:たのしい教育研究所 )の講座は、担任の先生たちが、自分のクラスを指導する時のイメージも持ってもらう事も想定して、大抵一クラスくらいの人数、30名程度で開催しています。

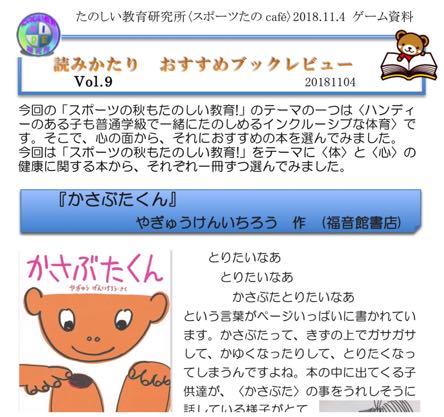

今回取り上げたのは身体の面から〈かさぶたくん〉、そしてメンタルの面から〈見えるということ、見えないということ〉です。

「かさぶたくん」は、ケガをした時などにできるかさぶたの秘密を巡って、自分の身体に興味関心をもってもらえる絵本です。私いっきゅうも、よく読み語りで使っていました。

M先生の資料の一部を切り取って掲載します。

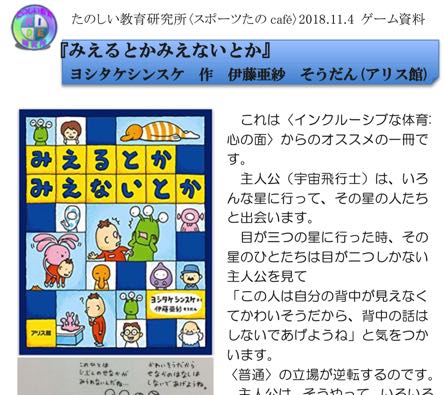

もう一冊は以前にもこのサイトで紹介したヨシタケシンスケさんの「みえるとかみえないとか」です。

心の面でインクルーシブ教育に迫る名著だと思います。

M先生の読み語りの本は定評があって、ここで紹介するとたいてい問い合わせが入るのであらかじめ注文したい方向けの案内をのせておきましょうね。

下の画像をクリックすするとジャンプします。

M先生の読み語りに聞き入っているうちに、呼吸も落ち着いてきてきて、次のプログラムに入ります。

長くなりましたので今回はここまで、次回をおたのしみに!

毎日たのしい教育に全力投球、RIDE(たのしい教育研究所)です。みなさんの応援クリックが、笑顔と賢さを広げる元気に繋がります⇨一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります!

ラジオ体操の様に〈全体美〉に時間をかける必要はありません。

ラジオ体操の様に〈全体美〉に時間をかける必要はありません。 大人も子どももみんなかわいくて、たのしくストレッチできます。

大人も子どももみんなかわいくて、たのしくストレッチできます。