沖縄のいろいろな処で桜の超早咲きが見られる日々もそろそろピークの様です。研究所のウェルカム担当ア~ルと毎日散歩しながら見ているとそれがわかります。車を走らせながら見る桜たちも似た様子ですから、間違いないでしょう。いずれにしても三ヶ月後、二月に入った頃にまた綺麗な花を見せてくれるでしょう。

今の頃の桜の様子をおとどけします。

一本の樹に少なくとも三、四輪のきれいな花をつけています。

もちろんア~ルは花には興味がなく、草むらの虫達と遊んでいます。

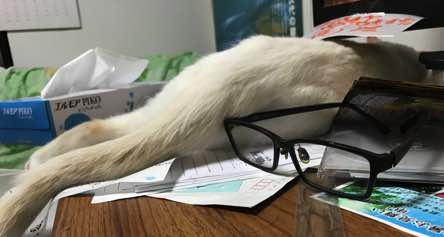

研究所に戻ると、わたしのパソコンのディスプレイの下に頭を突っ込んで、何やら遊んでいたかと思うと、そのまま寝てしまいました。

研究所に戻ると、わたしのパソコンのディスプレイの下に頭を突っ込んで、何やら遊んでいたかと思うと、そのまま寝てしまいました。

実にわかりやすい活動スタイルです。

季節外れの桜の開花について「きっと、最近2度訪れた強い台風のせいだろう」と書いたのですけど、調べているうちにこういうことがわかりました。

桜は本来、夏の間に〈翌春の花芽〉を作ってから休眠に入ります。

このとき、花芽には、葉で作られる「休眠(成長抑制)ホルモン」によって、咲くことを「待て」の状態にされているのです。

葉が落ち、冬の寒さで休眠から目覚め、次第に春の暖かさを感じて、つぼみが成長して開花を迎える、というサイクルです。

ところが、夏に何らかの原因で葉が落ちてしまうと、継続的に花芽に届けられる休眠ホルモンが十分に届かなくなってしまいます。

そして、夏の終わりを告げる涼しさを冬と間違え、その後再び気温が高くなると「あ、春が来た」と勘違いしてしまうのです。すると、開花までのサイクルが早まり、秋に花を咲かせてしまうことがあるのです。

桜はすでに2月初旬に開く花の芽を作っているのです。

葉の抑制ホルモンでその開花が抑えられている中、今回の台風で葉がかなり落ち、その後、天気の良い日々が続いて〈春だ〉と感じたのですね。

毎日植物を見ていると、その生物としての不思議さを実感します。そしてより親しみを感じます。

秋になり、蚊もほとんど見なくなりました。

花さんぽ、みなさんもたのしんでみませんか。

毎日たのしい教育をたのしく普及するRIDE(ライド)、みなさんの応援クリックが元気の源です。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆