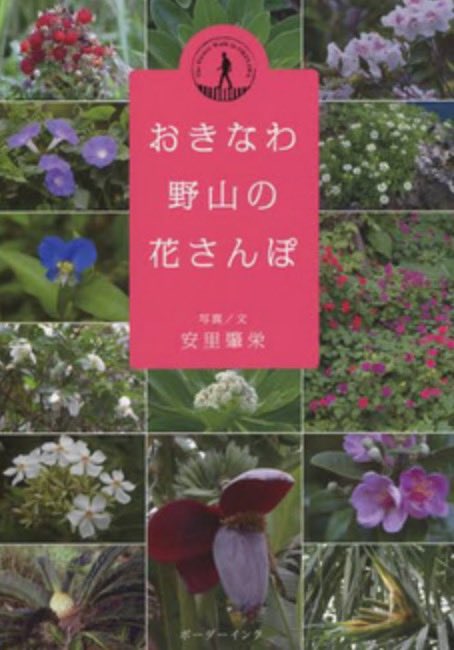

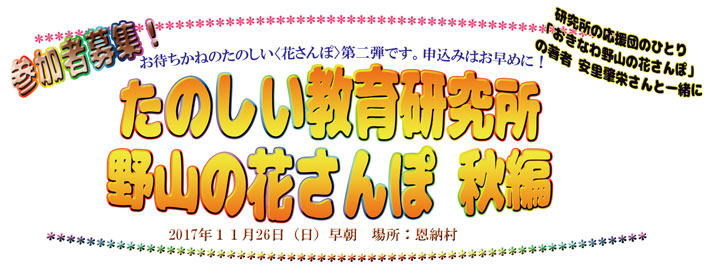

お待たせいたしました。名著「おきなわ野山の花さんぽ」の著者〈安里肇栄〉さんと行く〈花さんぽ 秋編〉の開催が決まりました。安里さんは、たのしい教育を応援してくださっている人物で、研究所の植物関係のスーパーバイザーです。

実際にフィールドでいろいろおしゃべりしながら、秋の植物を眺めにいきませんか。

少人数制です。

希望の方はお早めに!

☆期日2017年11月26日(日) 早朝恩納村某所に集合

(参加決定の方におしらせします)

☆時間 早朝〜お昼ごろ

☆参加費 保険、交通費等 1000円

☆持ち物 「おきなわ野山の花さんぽ」ボーダーインク社/飲み物/帽子/長袖・長ズボン/タオル/虫除け など

※雨天の場合には、たのしい教育研究所〈第三ラボ:沖縄市登川〉で安里さんのお話を聞くことになっています

申込 ➡︎ こちら

一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります!

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!