今週のメールマガジンの授業の章に、こども達にみせてあげたい簡単実験「ひっくりかえる矢印」を書きました、コップを通すと矢印が左右逆になるあそびで、知っている人もいると思います。

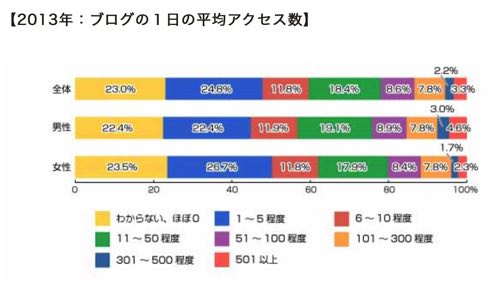

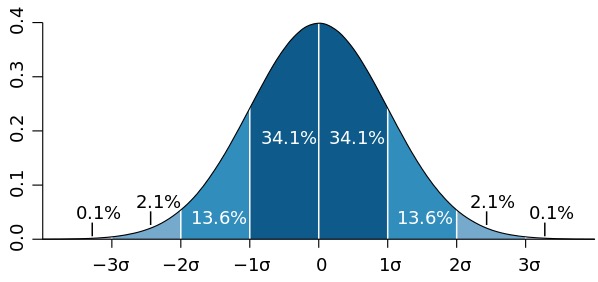

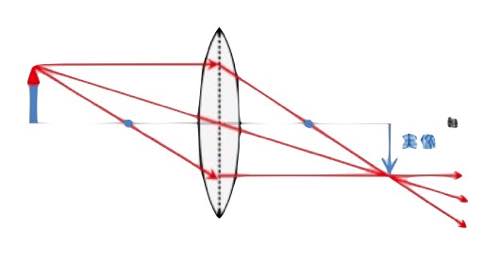

そこに、理科の時間によく出てくるこういう図を載せて説明したのですけど、読者のAさんから「これまでなんども見てきたのですけど、はじめてこの図が重要なのだとわかりました」という嬉しい便りが届きました。

この図については〈たのしい教育メールマガジン〉に書いたのでおくとして、Aさんは〈この図でのコップの後ろにある物体が逆の方向からみえる現象〉がはじめてわかったことに感動したそうです。

見えるというのは、実際の物体がそこにあるのかどうかではなく、私たちの目の中にどう入ってくるかなんですね。

と書いてくれました。

そうして「ものが見える」という不思議さに感動したAさんは、「太陽などで自分のところに光の道ができるのもわかってきました」と続けます。

読んでいて「なるほど感動すると、いろいろなものごとのとびらがひらくのだな」と嬉しくなりました。

レンズを通して逆向きに映る不思議さが理解できたために、レンズでなく、たとえば鏡などの反射もスッと頭の中にイメージできるようになったわけです。

太陽の光の道は手元にないのですけど、満月の時の光の道の写真はあります、みなさんはこの映像、不思議に感じませんか?

どうして自分だけに向かって光の道がやってくるのでしょう。

月の光は地球にいる私だけでなく、月を向いている地球の面にいるいろいろな人に、いろいろな処にとどいています、自分だけに道ができるというのはなぜなんでしょう。

この写真には〈月から直接とどく光〉と〈月の光を水面が反射した光〉の両方が映っています、私たちの目にそう映るわけです。

水面は月からとどくたくさんの光をいろいろなところに反射させています。そのうちの〈自分の目と月とを結ぶ一筋の光だけ〉が私たちの目に入ってくるだけだからです。別な向きに反射している光はたくさんあっても、それは私たちの目には入ってこないのです。

Aさんも、そういうように理解したのではないでしょうか。

そうやって、いろいろな人の知的な深まりがすすんでいくことは、たの研にとって嬉しいことです。

きっとAさんはいつか自分の感動を周りの人に伝えてくれるでしょう。

※

〈たのしい教育メールマガジン〉購読希望の方はパソコン画面なら左サイドのバーに、スマホ画面の方は下まですすんで〈サブコンテンツ〉を開くと申し込み方法が出てきます。購読している方は「たの研会員」として講座や教材などいろいろな特典があります。お預かりした費用は、たのしい教育を広げる活動に大切に利用させていただきます。

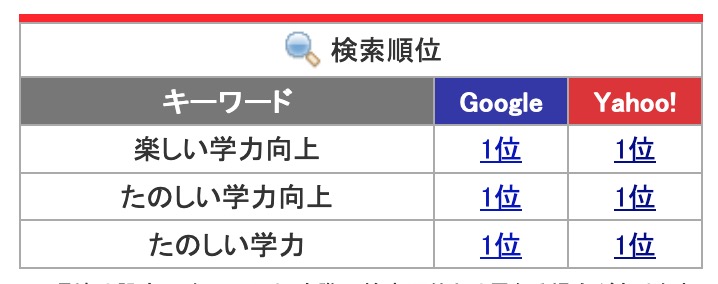

① たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

以来、沖縄で40年近く続き、たのしい教育研究所で飛躍しましたから、足腰の強靭さは間違いないと思ってくださって結構です。

以来、沖縄で40年近く続き、たのしい教育研究所で飛躍しましたから、足腰の強靭さは間違いないと思ってくださって結構です。