先日〈たのしい教育研究所〉に学びに来ているA先生から「ジャガイモは単子葉植物ですか双子葉植物ですか」という質問がありました。

「え、丸い葉っぱを見たら双子葉植物だと分かるよね!」と話したのですけど・・・

植物の葉の特徴

単子葉植物は一枚のとがり気味の葉が出て来て葉は縦に平行の模様、双子葉植物の葉は丸くて網目状の模様

双子葉植物 単子葉植物

ジャガイモの葉は左側のグループ

ジャガイモの葉はこうです。

ところが質問したA先生によると「あの根っこは単子葉植物の特徴じゃないですか?」とのこと。

単子葉植物の根っこの特徴と双子葉植物の根っこの特徴はこうです。

土の中の根っこの特徴

双子葉植物 単子葉植物

①主根 ②側根 ③ひげ根

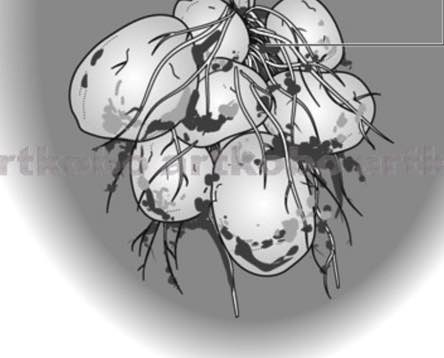

ジャガイモはこんな根っこをしています。

たしかに・・・

私もふと立ち止まって考えました。

こういった様にいろいろな人たちが自分の考えを交わしていくと〈たのしく賢く〉進んでいけるのです。そして科学はこういう形で自由に考えを交わす中で発展していったのです。だからこそ〈科学は民主的な世の中で発展し民主的な世の中を守り育てていく〉のです。

さてみなさんは、ジャガイモは単子葉植物だと思いますか、それとも双子葉植物だと思いますか?

予想 ジャガイモは

ア.単子葉植物

イ.双子葉植物

ウ.両方の特徴を持つ中間の植物

エ.その他

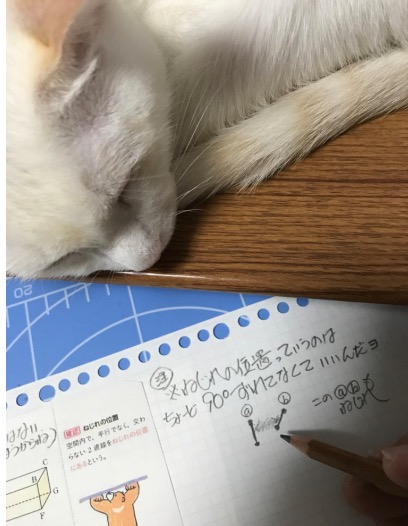

どうしてそう予想しました か?

⬇︎

⬇︎

予想してからね

⬇︎

⬇︎

わたしの予想は「〈ウ その中間の植物〉だとおもしろいなぁ」と思いつつも「双子葉植物」ということでイに一票です。

私いっきゅうがよく語ることですけど生物は〈図鑑に従って生きている〉わけではありません。進化の過程で、その中間の生物や、その分類を超えた生物はたくさん見つかります。

双子葉植物であっても根っこが単子葉植物的な〈ひげ根〉の形状をしている植物があっても不思議とはいえません。

ジャガイモの根の様子をもう少しみていきましょう。

どうも〈主根・側根〉の形状ではなく〈ひげ根〉の様な広がり方に見えますね。

Web上でもいろいろ調べてみましたが〈じゃがいもは地下にある茎:地下茎〉であって〈根では無い〉という説明ばかりが目につきます。

まるで〈じゃがいもには根っこが無い〉と言っているかの様です。

そんなバカな話はありません。

根っこが水を吸収して葉っぱに送らなくては光合成は起こりません。じゃがいもに蓄えられているデンプンができないのです。

そういうところも以前書いた〈頭打ちのネット情報⇨こちら〉という話と重なります。誰かの情報の焼き回しばかりがめぐって、よく読むとどれを見ても同じことしか書かれていないというわけです。

わたしがたくさんの事を学んできた板倉聖宣の著書に絵本「じゃがいもの花と実」があります。植物についての見方・考え方をたくさん教えてもらった一冊です。

久しぶりにその絵本を手に取りました。

板倉聖宣ならきっとこのことに触れてくれているに違いない・・・

しかし残念ながらタイトル通り「花と実」に関することが中心で、じゃがいもの根っこはどうなっているのか、についての疑問の答えを探すことはできませんでした。

こういう時にはしっかり予想を立ててみていかなくてはいけません。

まず予想変更して予想を立ててみました。

じゃがいもにも根っこがある。

双子葉植物なら〈主根・側根〉という作りになっているのではないか。

じゃがいもの地下のつくりをもう少ししっかりみていくことにしましょう。

続く

毎日たのしく自由研究、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )です。

みなさんの応援クリックが元気の元です。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆