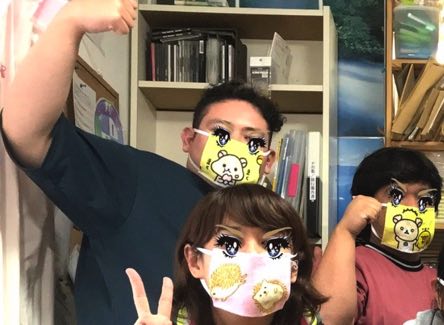

数回前に書いた〈RIDE版キャラクターマスク〉の人気がRIDEに足を運んでくれる先生たちの周りで広がっています。A先生が学校でそのマスクをしていたところ、子ども達からも先生たちからも「かわいい」と大人気だったという便りが届きました。私はあえてキャラクターマスクでマクドナルドなどにいくのですけど、子どもたちは振り返ってまで見てくれます(´ー`

これが一般のマスクでしょう。

RIDE版はこういう感じです。※個人情報保護で目を加工してあります

清潔感も十分あります。

厚手で大きいタオルを利用していますから、そのタオル1つからこういう柄のマスクを何十枚も作ることができます。

マスクが手に入らないとか、高値で転売して何百万円ももうけている人がいるとか、いろいろな混乱もありますけど、可愛い自作マスクを広げて、この騒動を落ち着かせる力になればと思っています。

メルマガに作り方を書いたところ、さっそくヒモの長さなどの問い合わせがきていて、興味関心が高いことがわかります。

今日、研究所にきてくれたMさんも、このマスクをみて「うちの子どもたちのスポーツチームにお揃いのマスクを作ってみよう」と話していました。

このマスクをもっと流行らせる方法をかんがえているところです。

みなさんも自作してみませんか。

前回のキャラクターマスクの記事⇨こちら

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!