2019年になりました。この一年は2020年へと続く区切りのよい年になります。

年末年始の間に仲間たちと集まって〈たのしい教育Cafeスペシャル〉を開催しました。毎年この時は、古くからたのしい教育を一緒に推進してきたメンバーが集まり、人数も10名以内にしていつもの〈たのしい教育Cafe〉より密度濃く、時間を伸ばして開催します。

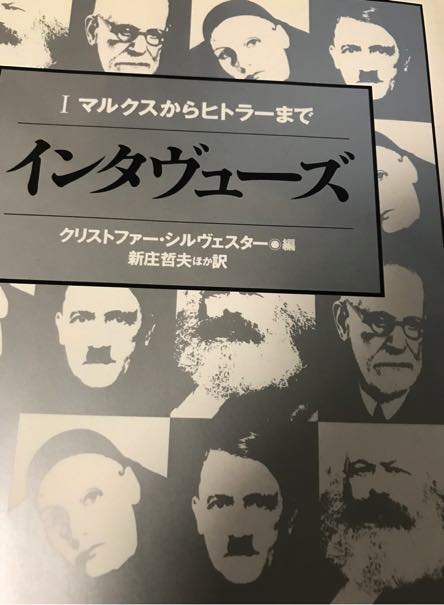

クッキングありゲームあり、仮説実験授業あり、たのしい読み語りあり、カウンセリング講義あり、たっぷりの内容をたのしみました。

M先生から、新しい干支〈いのししの瓜坊マスコット〉のプレゼント。

H先生から、たのしいクリスマスの手作りお菓子のプレゼント。

いらは先生は沖縄初となる「選択理論心理学」についてのレクチャー。

いずれ詳しい内容をおとどけいたします。

おたのしみに。

※

こうやって、いろいろな人たちとたのしんでいると「たのしい教育研究所」の活動が着実に広がっていることを感じます。

日本各地、いろいろなところに教育関係の組織があります。組合にしろ、国語や算数など教科に関する組織にしろ、最大の問題は若い人たちが育っていかないことです。

かつて頑張っていた人たちも年齢が進み、退職していくことになります。

しかし若い人たちは特にその組織に入っていかない。

まるで日本の年金の様な構造的問題が横たわっているのです。

たのしい教育研究所は2期目からは若い先生達を中心にたのしい教育を推進し、その効果は着実に現れています。

とはいえ〈たのしい教育〉を推進する教師はまだまだ少ないと言ってよいでしょう。

いつかそれが普通の教育となった時、沖縄のたのしい教育研究所の初期に学んだ人たちが、その教育システムの根幹の部分で活躍していることでしょう。今からたのしみです。

2019年も仲間と力を合わせて全力でたのしい教育を推進していきたいと考えています。

今年もみなさんのご協力、支援をよろしくお願いいたします。

このサイトをご覧の皆様はまず身近な2人に「このサイトおもしろいよ」とアドレスを送っていただけると嬉しいです。その活動が強い支援となります。

アドレスとQ-Rコードを掲載します。

今年も、よろしくお願いいたします。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックが元気のバネです➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆