これは数日前に撮った〈たの研第一研究所〉近くの公園の梅の花です。まだ2022年に変わる前で、12月に梅が花開いたというので、県外の友人知人から「それはすごい」という便りがいくつも届いています。

一年前はいつ頃、梅の開花を知ったのでしょう?

カメラの画像をたどればわかると思うのですけど、それより何より、季節のうつろいと同時に、自然の花たちが開花していくのをみるのは、心の奥から嬉しさがこみ上げてきます。

清楚できれいな花です。

そうやって梅の花たちをたのしんでいくうちに、今度は桜の蕾たちがふくらんできます。

こうやって沖縄の真冬の季節もとてもたのしむことができます。

春には春のたのしみが、夏には夏のたのしみが、そうそう去年は恩納村の海岸で〈もずく〉の収穫をたのしむことができました、あの季節もやってきます。

秋は外を歩くことがとても気持ちいい季節ですから、ますますたのしさが増えていくでしょう。

人間は季節ごとの移ろいに、とても幸せを感じることができます。

忙しい日々かもしれません、もしかすると体調がよくないということがあるかもしれません。そういう時でも少し時間があったら、そして少し外を歩く元気があったら、ぜひ外に出てみませんか。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

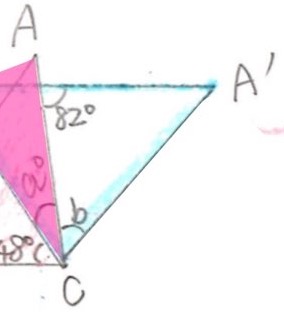

左のピンクの三角形からaを引いた角度が48° だとすると・・・

左のピンクの三角形からaを引いた角度が48° だとすると・・・ bが48°だとわかったらゴールはもうすぐです、

bが48°だとわかったらゴールはもうすぐです、