最近の記事に出前児童館で〈プラとんぼ/竹とんぼ〉をたのしんでいる様子を紹介しました。ことのほかよく飛ぶので大人気です。

出前児童館には、お孫さんと一緒に来てくださる方もいます。

その中の一人の方が「いっきゅう先生、昔はね、アダンの葉で竹とんぼをつくったんですよ」と話しかけてくれました。

アダンというのは植物です。県外の方には馴染みがないかもしれません、こういう木です。パインと勘違いする方がいますけど、パインではありません。

アダンの葉はこういう形をしています。

アダンの葉で作って飛ぶのかなぁ・・・

装飾的なものかもしれないと思い

いっきゅう「飛び上がるんですか?」

おばあちゃん「はい!」

こども達が「いっきゅう先生、ハネがとれた~」とやってきたので、話はそこまでになったのですけど、気になって調べてみました。

web場では「アダンの竹とんぼ」に関するものを見つけることはできませんでした。

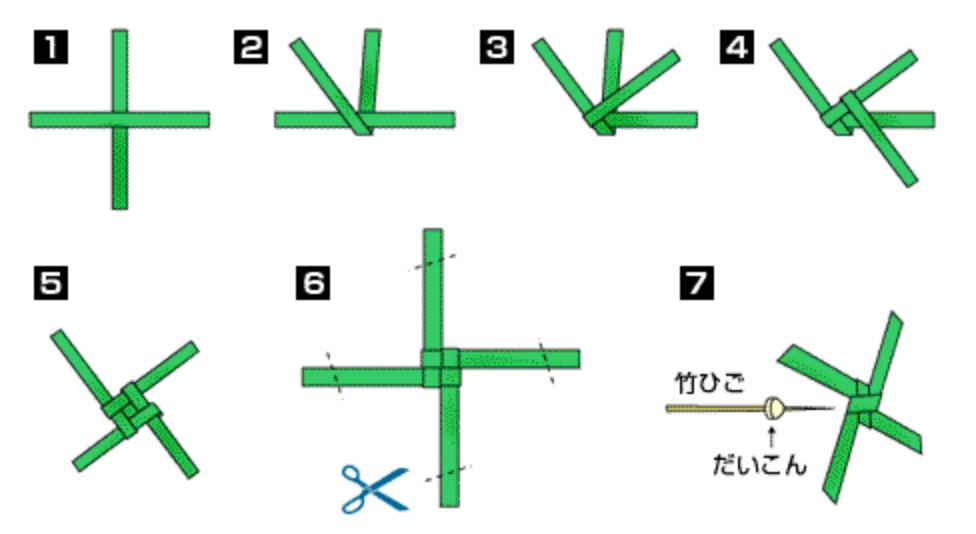

アダンの葉をまっすぐ割いて、こういう風車にする遊びがあります。

作り方はこうです。

もしかすると、内側でたばねる部分を工夫して葉をお互いにひねった状態にできれば、おばあちゃんが教えてくれた様に飛びあがるのかもしれません。

その昔、竹ひごをどうやって強く接着させたのかわかりませんけど、とりあえず瞬間接着剤を使って、飛ぶかどうか試してみたいと思います。

そうやって自由研究の課題にしているものがおそらく一万を超えているくらいあると思います。

私が手がけるのはまだまだ先になりそうです、どなたか挑戦してみませんか?

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!