たのしい教育研究所が、地元の子ども達と月に一度たのしむ時間「出前児童館」ではアクションゲームの一つとして「フラフープ」を使うことがあります。フラフープは回すだけでなくいろいろな楽しみ方があります。いくつか紹介しましょう。

学校でのゲームなどでも利用できると思います、ぜひどうぞ。

フラリング

5~6人チームでフラフープを転がし5~6mくらい離れたバケツに当てる(当たったら5点、輪がたおれてバケツを囲んだら10点)

こうやってねらいをさだめて転がします、はじめのうちはけっこう難しいですよ。

この時の大切なルールがあります。〈ともだちが失敗したらはげましてあげること〉です。「もうちょい」とか「ドンマイ」とかいろいろな声かけが交わされていました。

この日は2回戦までたのしみました。

みんなで輪くぐり

最後にみんなで手をつないでフラフープくぐり。

これはスタッフが楽しみ方の説明をしているところです。

身長の差があるのでフラフープの受け渡しなど、けっこう難しいところがあります。全員で一周終わるまでの時間を測って、何度か挑戦してたのしみました。

バランス・フラフープ

〈バランス・フラフープ〉といって、みんなで人差し指だけで頭上まで持ち上げて地面まで下ろすゲームです。一分で何回できるか競います。

今回は前の二つのゲームで盛り上がりすぎて、ここまで紹介することはできませんでした。家族でも簡単にたのしめます、ためしてみてください。

毎日たのしい教育に全力投球、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )です。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆

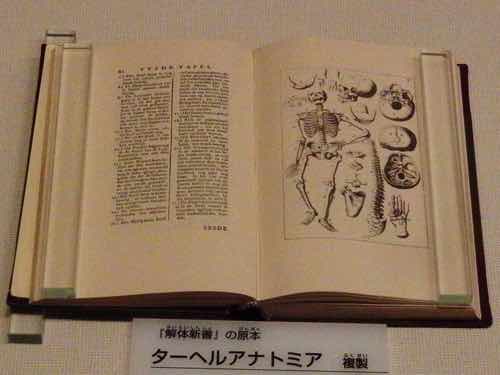

もちろん教育の中でもたくさん利用されています。

もちろん教育の中でもたくさん利用されています。

マハトマ・ガンジーに似ています、どうでもいいのですけど。

マハトマ・ガンジーに似ています、どうでもいいのですけど。

ミゾにおちたカギなども上から念力で拾い上げることができます。

ミゾにおちたカギなども上から念力で拾い上げることができます。