五月某日、新潟の科学の碑を訪ねました。五月後半だというのに気温5℃という寒さ。この日はいよいよ板倉聖宣が科学の碑の下に骨を納める日です。メルマガ最新号に書いた内容の1/3ほどを紹介させていただきます。

※

これは科学の碑に至る小道。

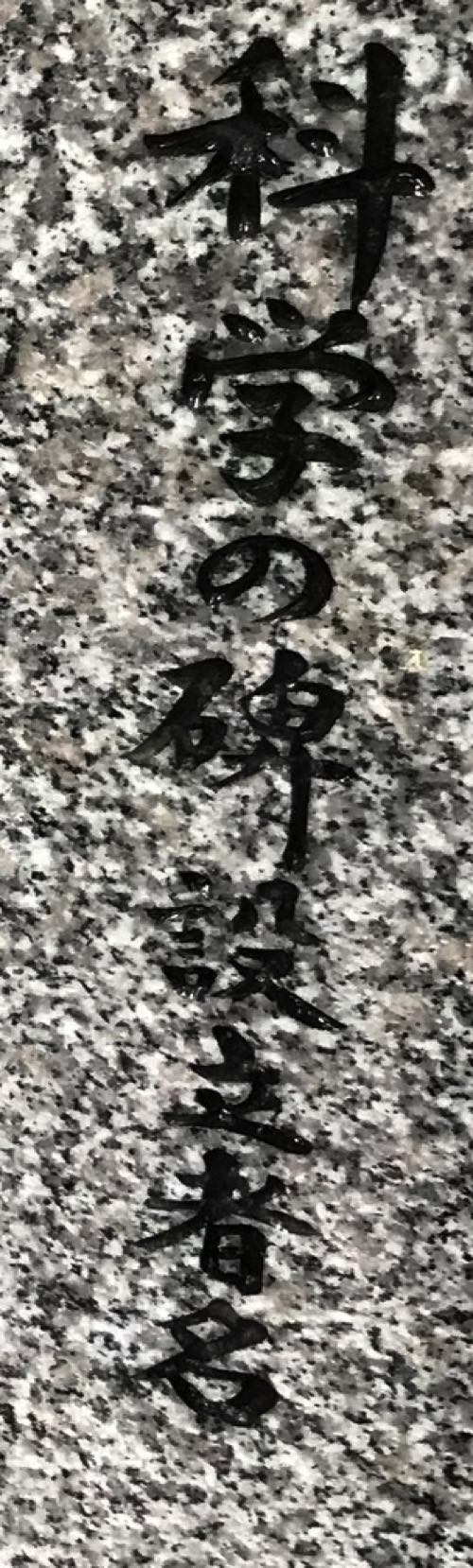

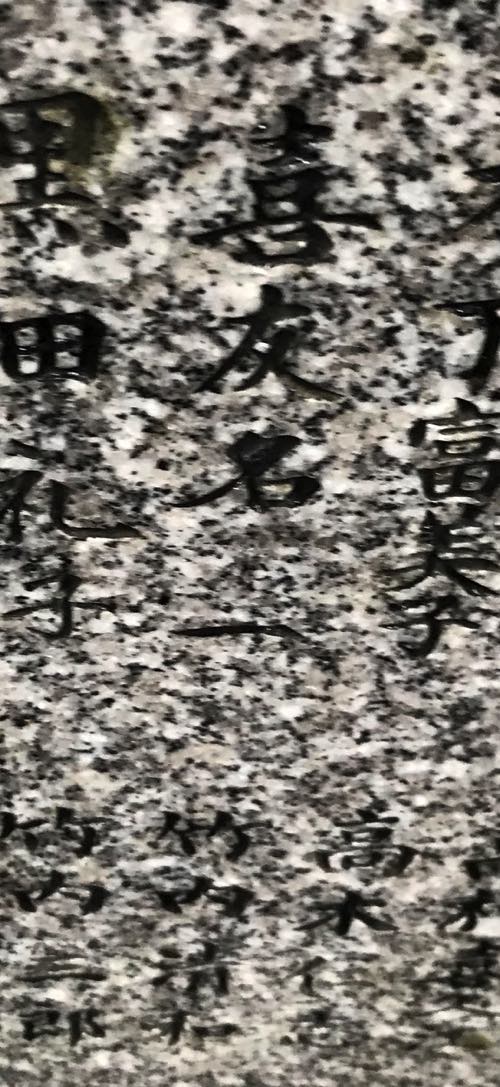

そしてこれが科学の碑です。

大きさのイメージを捉えにくいかもしれません、しかしけっこう大きいのですよ。

1m70cmと少しの私から見上げても、まだこういう様に見えています。

〈科学の碑〉の下には納骨の場所があり、すでにたくさんの人たちの骨が納まっています。

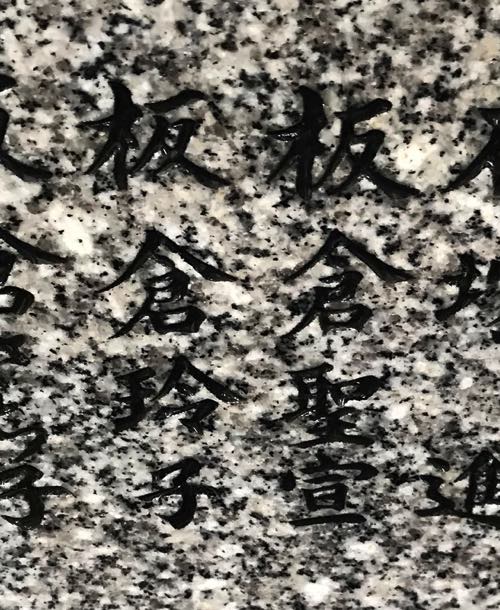

科学の碑の設立当初に建造した一つに設立者の名前を刻んだ石版があって、そこには板倉聖宣の名前が刻まれています。その下にわたしの名前も刻まれています。

〈科学の碑〉の建設は故 板倉聖宣の「〈科学が人類にもたらした素晴らしさ〉を称えた碑を造ろう」という呼びかけでスタートしました。

仮説実験授業研究会の会員で新潟の魚沼市の〈東養寺〉の住職であった 故 細井心円(ほそいむねまろ)さんの働きによって、お寺の境内に敷地が確保され、裏山は〈科学の森〉として整えるという流れで大きく話が進んでいきました。

新潟の仮説関係の皆さんの力も重なり、立派な科学の碑が設立されたのは1990年5月4日のことです。

碑の横には立派な石版があり、その由来についてこう刻まれています。

〈科学の碑〉由来記

人類は科学によってはじめて,〈人々の意見が違うことのすばらしさ〉を発見することができました。いろいろな人がさまざまな意見をもっていてはじめて,思わぬ真実が発見されてきたのです。そこで,科学は民主主義 --少数意見の尊重と歩をーにしてきました。

私たち仮説実験授業研究会を中心とする人々は,1963 年以来27年ほどの間,そのような科学をみんなのものとするために,学校や社会の中で努力してきました。そして、〈たのしい科学の伝統〉を日本の学校や社会の一部 によみがえらせることができたと自負しています。

しかし,日本ではこれまで科学というと,一般の人々には親しみのもてないものと思われてきました。そこで私たちは, これまでの私たちの仕事の成果を記念し,かつ今後の仕事の発展を期して,この〈科学の碑〉を建設 することにしました。そして,その周りの森には〈科学の森〉にふさわしい施設をととのえ,ともすれば誤解されがちな科学の性格を多くの人々に訴えることにしました。1990年5月4日設立委員会代表板倉聖宣

「科学は民主主義--少数意見の尊重と歩を一にして来た」と刻まれた言葉には、とても深いものがあります。

板倉聖宣の納骨の様子に続きますが、ここまでにしておきましょう。

諸経費(確か数万円)が必要になりますが、希望すれば誰でもここに骨を埋めることができます。もちろん板倉先生や私のように全くの無神論者だけでなく、いろいろな宗教・宗派の方でも大丈夫です。関心のある方はご相談ください。一緒に〈たのしい教育〉を広げませんか→このクリックで〈応援票〉が入ります!