しつもん1

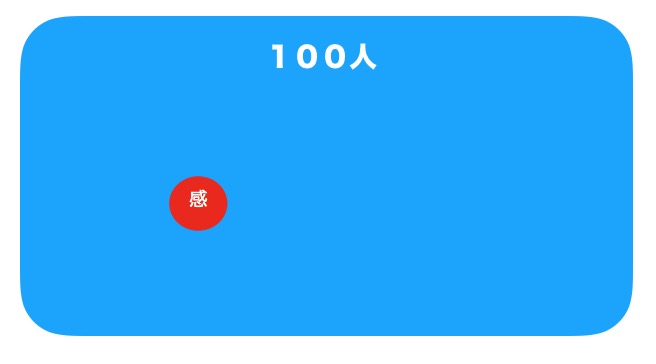

児童と先生など合わせて100人の学校があります、全寮制で先生たちもみんな校内の寮に住んでいます。

あなたはそこの校長先生です。

この学校をふくむ地域全体 で、ある感染症が増えてきました。

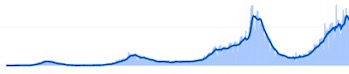

これは増加の様子を表したグラフです。

数字的(統計的)に考えると、学校の中でも100人の中の1人が、その感染症のウィルスをもっていると考えられるのですけど、誰も熱やセキなど気になる症状は出ていないので、みんな自分は大丈夫だと思っています。

100人は手洗いやうがいマスクなど基本的な感染症対策はしています、しかし周りの様子からして感染者は増えていくと考えていたほうがよいと考えられます。

100人の健康を守るために、あなたは校長としてどの対策に力を入れていきますか?

もっとも有効だと思うものを選んでください

選択肢1

ア.手洗いマスクうがいなどを強化する

イ.学校の時間(8:15~4:45)を短くして、3時には終了する

ウ.外出をなるべく控え、食事は4人以下でとるようにする

エ.ウィルス検査をして感染者を早く見つけ、病院で手当をしてもらう

オ.その他

どうしてそれを選びましたか、教えてください。

※

みなさんはどう考えたでしょう。

〈イ.学校の時間(8:15~4:45)を短くして3時には終了する〉あるいは〈ウ.外出をなるべく控え、食事は4人以下でとるようにする〉を選んだ人がいるでしょうか。

それが効果があがると考えてこともあるでしょう。もちろんはじめは、よくわからないことも多いので、いろいろな予想があってかまいません。

予想を立てて実験することを経て社会はより良くなっていくのですから。

しつもん2

学校だけでなく地域全体で〈ウ〉の方法をとったところ、その効果なのかわかりませんが、学校の周りの感染者の増加が止まって、少しずつ減って来ました、よかったよかった。

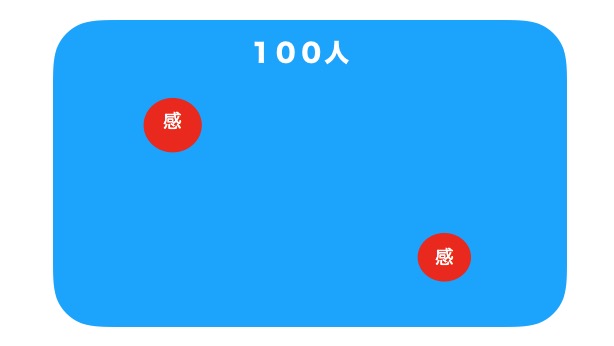

ところがある程度減ったところでとまって、また感染者が増え始めて、前より明らかに増えて感染者数が増えています(感染者数を表す山の高さが高い)。

あなたの100人の学校でも2人くらいは感染していると思われます。もちろん、特に症状を訴える人はなく、みんな自分は感染していないと思っています。

ワクチン接種がはじまるのではないかという期待はありますが、それはまだ先のことです。校長として〈緊急事態だ〉と感じたあなたは、さっそく対策をたてなくてはいけません。

では特にどの対策に力を入れていきますか。

選択肢2

ア.手洗いマスクうがいなどを強化する

イ.学校の時間(8:15~4:45)を短くして、3時には終了する

ウ.外出をなるべく控え、寮の食堂の開く時間を短くする

エ.ウィルス検査をして感染者を早く見つけ、病院で手当をしてもらう

オ.その他

どうしてそれを選びましたか、教えてください。

※

今回も前回と同じ選択肢を選んだ人はどれくらいいるでしょうか。

1回目で〈イ.学校の時間(8:15~4:45)を短くして、3時には終了する〉を選んだ人で、2回目も同じく〈イ〉を選んだ人はいますか?

その人は「前回もしばらくしたら減ったのだから今回も同じ方法をとれば減るだろう」という予想かもしれません。

しつもん3

しばらくすると周りの感染者数が少し落ち着いて、数が減って来ました、よかったよかった。

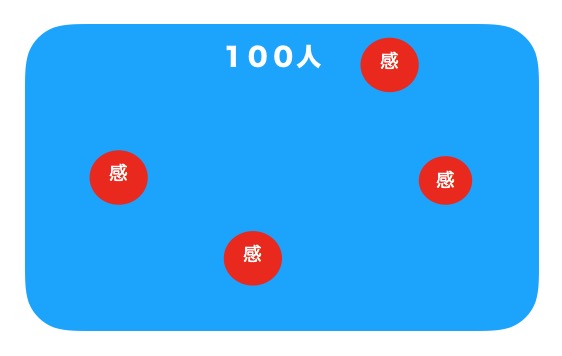

ところがまた今回も、しばらくして感染者数の現象がとまり、また増えていきました。はじめの頃よりかなり感染者数が増加しています。

周りの状況から推測して学校でも3~4名の感染者がいるのではないかと考えられます。

ワクチン接種ははじまりましたが、まだ一部の人たちに広まっているだけです。

まさに緊急事態だと感じたあなたは校長として、どういう方法をとりますか?

選択肢3

ア.手洗いマスクうがいなどを強化する

イ.学校の時間(8:15~4:45)を短くして、3時には終了する

ウ.外出をなるべく控え、寮の食堂の開く時間を短くする

エ.ウィルス検査をして感染者を早く見つけ、病院で手当をしてもらう

オ.その他

どうしてそれを選びましたか、教えてください。

※

今回も同じ方法を選びましたか?

それとも今までと方法を変えたでしょうか?

しつもん4

しばらくすると学校を含む地域全体の感染者の増加がやみました。

しかし今回も少しするとまたまた感染者が増加してきました。ワクチン接種もしだいに増えてきた効果もあるかもしれませんが、1回目2回目の頃と比べるとかなりたくさんの感染者が出ています。

おそらく校内でも6~7人は感染しているのではないかと思われます。

あなたは校長として、どういう方法をとりますか?

選択肢4

ア.手洗いマスクうがいなどを強化する

イ.学校の時間(8:15~4:45)を短くして、3時には終了する

ウ.外出をなるべく控え、寮の食堂の開く時間を短くする

エ.ウィルス検査をして感染者を早く見つけ、病院で手当をしてもらう

オ.その他

どうしてそれを選びましたか、教えてください。

※

今回は何を選んだでしょう、同じ方法を選んだ人はどれくらいいるでしょうか。

さて日本では今、新形コロナ感染症の増加によって4回目の緊急事態宣言が出ています。

去年からの対策の中心である、なるべく外に出かけない、飲食業の時短、アルコール類の提供をしないということで感染者を防ごうとしています。

ところが、1日毎の感染者数はぜんぜん下がりません。

それどころか、1回目2回目と回数が増えていく毎に、感染者数を表すグラフの山はどんどん高くなり、今現在も増加中です。

ジョンス・ホプキンス大学の統計で日本の感染者・死者数をみてみましょう。

気づいた人がいるかもしれません、今まで部分的にみてもらったグラフは、このグラフを細切れにしたものです。

右端がこの記事を書いている2021.07.29現在の数値で、山の高さが以前よりずっと高くなっていく途中だというのがわかると思います。

去年2月28日、新形コロナ感染者が増えたというので突然〈全国一斉休校〉が実施されました。

その時の感染者数は何人だったか?

日本全体で18人、週平均も18人です。

今日(2021年)7月30日現在、1万人を超えています。

東京だけで4000人を突破しまし、沖縄はた、日本全体では1万人400人を突破しました。大阪も1000人を突破しています。

〈全寮制の学校=日本全体〉と考えることができます。

前回と同じ方法をとっているうちに、どんどん感染者数が増加しているという現状をみると、効果がある対策を立ててきたとはいえないと思うのですけど、どうでしょうか。

以前書いた様に〈コロナ感染症を前にしてもパニックにならず冷静に行動すること〉は必須です。

その上で、今回の様に同じことを繰り返さず、仮説実験的に、つまり予想を立てて試した結果どういうことが起こったかを判断する。それを元に次の有効な手立てをたてることはとても大切です。

仮設実験的にどうすすめていけばよいのか、みなさんも考えてみませんか。

少し間をおいて、続きを書きたいと思います。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

そう考えると、少しあたたかい気持ちになりました(^^

そう考えると、少しあたたかい気持ちになりました(^^