いよいよ次号で400号の大台にのる〈たのしい教育メールマガジン〉の最新号の表紙を紹介します。たのしい教育メールマガジンはスマホでも読みやすい様に工夫されいます。

最近「不覚にも入院することになり、購読し始めた頃からの哲学発想法の章を一号ずつ読んでみて、とても気持ちが落ち着いていきました」という便りをいただきました。嬉しい便りです、どっちに転んでもシメタを探してください。喜んでもらえる様にこれからもたのしく綴っていきます。

さてメルマガは一週間のうちにどんどん書き重ねていくので、最初にあった文章や写真がどんどん変わっていきます。今回はボツになった内容を紹介しましょう。

ボツになったのは、つまらないからとか意義が少ないからというワケではありません。

初期の頃、読者のみなさんから届く便りに「前回の内容を読み切る前に次の号が届いてしまいました」ということが時々記されていたので、何人かを抽出してこちらから〈メルマガの長さ〉について訪ねていった結果、文字数1万~1.5万文字程度:一般の書籍の20~30ページほどの長さに落ち着いてきました。書きながらそれを上回る感じがしてくるとボツにしてしまいます。

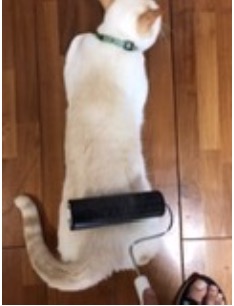

さて、今回のメルマガにはじめの頃に載せていた写真があります、これです。

特にいろ加工などをしているわけではありません。

ここに写っている部分で普通の小説本の大きさほどです。

何に見えますか?

絵ではありません。

誰かの頭、でもありません。

もちろん放射性元素の軌跡、でもありません。

何でしょう・・・?

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

人は見たい様にものを見るので、なかなか正解は出ないと思います、すみません ´ー`)

毎日ア~ルの身体をコロコロで撫でて毛をとってあげるのですけど、これは強力コロコロ(黒)で10回くらい行き来したあとの粘着シートです。

この強力粘着シートはホームセンターカインズで手に入ります、ペットのいるみなさんにはおすすめです。

コロナコロナで大騒ぎの日々、毎週のア~ルの姿に癒されます様なたよりもたくさん来ていますから、公式サイトでも久しぶりに登場してもらいましょう。

ア~ルは救助されて来たネコなのでいつ生まれたのか正確なところはわかりませんが、獣医さんが想定した生まれ月に私が好きな数字を重ねて4月4日を誕生日にしています、今週2歳になりました。

これは私のスマホの待ち受け画面をア~ルの誕生日の日にスクリーンショットした一枚です。

何人かの人たちからア~ルの好きな野菜や食べ物、おもちゃなどが届きました。

ア~ルは毎朝、わたしと一緒に仕事に行き、夜中帰ります。

たのしい教育の普及にかなり貢献しています。

RIDEに欠かせない一員になりました。これからもよろしくお願いいたします。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!

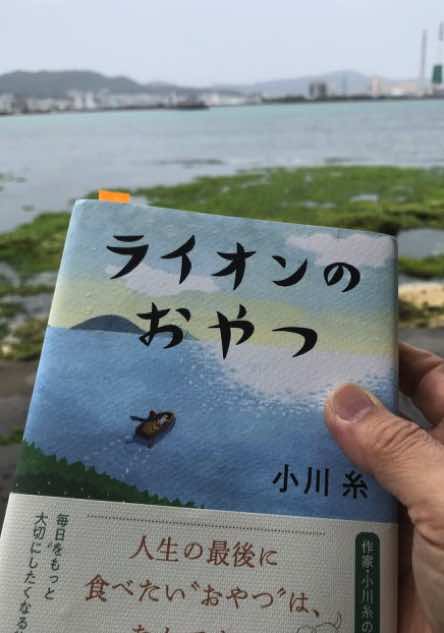

2時間半、たっぷり味わいました。

2時間半、たっぷり味わいました。