「折り染め/折染め」をご存知でしょうか。「月刊 たのしい授業」の記事で有名になり、熱心な先生たちが、いろいろたのしんでいる教材です。 いろいろなサイトで紹介されています。たとえば‥‥ http://waku2.npoart.com/info/3483.html

わたしは「たのしい授業誌」に記事の出る前に仮説実験授業の全国大会で直接授業を受けて感動し、沖縄県でも広めてきました。もしかすると、沖縄で折り染めを広めたのは私がもっとも早かったかもしれません。これまでおそらく数万枚、あるいはそれ以上、染めてきていると思います。

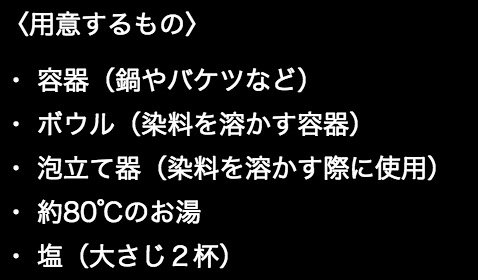

たのしい教育研究所でも、パネルなどにいろいろ利用されています。 この魚の鱗が折染めで染めたものです。 先ほどのサイトを見ていただけるとわかるように、折り染めをたのしむには 「紙」と「染料」が必要です。 「紙」はもっぱら「障子紙」を利用する人が多いと思いますか(これも数年前から、もっとよいものが見つかりました。染める紙についても後日紹介させていただきます)。 破れやすいのですけど、ゆっくり広げることに注意すれば「習字紙」も利用できます。

先ほどのサイトを見ていただけるとわかるように、折り染めをたのしむには 「紙」と「染料」が必要です。 「紙」はもっぱら「障子紙」を利用する人が多いと思いますか(これも数年前から、もっとよいものが見つかりました。染める紙についても後日紹介させていただきます)。 破れやすいのですけど、ゆっくり広げることに注意すれば「習字紙」も利用できます。

色付けには特別な素材が必要です。着物などを染める「染料」です。

身近に手に入る「絵の具類」ではうまく発色しませんし、「色の重なりのおもしろさ」を味わいにくいのです。 そういった「染料」は近くの店で調達するというのは普通の場合難しいものがあります。 そして何より「高価」です。 たとえば「DYLON」というパッケージされた染料が専門店などで売られています。 これは1色600円くらい、例えば6色準備すると3600円かかります。 しかも、お湯や塩など、いろいろ準備が必要です。

そういった「染料」は近くの店で調達するというのは普通の場合難しいものがあります。 そして何より「高価」です。 たとえば「DYLON」というパッケージされた染料が専門店などで売られています。 これは1色600円くらい、例えば6色準備すると3600円かかります。 しかも、お湯や塩など、いろいろ準備が必要です。

わたしが折り染めに興味を持った20年位前は、こういうものはなく、着物の染料を小さな入れ物に小分けしてもらって購入していました。 8色くらいで一万円近くしたと思います。 今は6色4000円くらいになっているようです。 さて、今月のたのしい教育Cafeに向けて、研究所の仲間と協力して「新染料」の実験をしました。 まえまえからわたしの頭にはある予想があったからです。 こういうアイディアは、しっかりしたきっかけがあると「実験」まで高めることができます。 「たのCafe」はちょうどよいきっかけです。 忙しいわたしの代わりに、研究所のメンバーが材料を準備してくれて、研究所のおろくさんが試してくれました。 思った通りです、予想どおりの色合いが出ました。 ごらんください。 「折り染めの新染料 画期的です その①| たのしい教育Cafe2015-6月 」の続きを読む…

わたしが折り染めに興味を持った20年位前は、こういうものはなく、着物の染料を小さな入れ物に小分けしてもらって購入していました。 8色くらいで一万円近くしたと思います。 今は6色4000円くらいになっているようです。 さて、今月のたのしい教育Cafeに向けて、研究所の仲間と協力して「新染料」の実験をしました。 まえまえからわたしの頭にはある予想があったからです。 こういうアイディアは、しっかりしたきっかけがあると「実験」まで高めることができます。 「たのCafe」はちょうどよいきっかけです。 忙しいわたしの代わりに、研究所のメンバーが材料を準備してくれて、研究所のおろくさんが試してくれました。 思った通りです、予想どおりの色合いが出ました。 ごらんください。 「折り染めの新染料 画期的です その①| たのしい教育Cafe2015-6月 」の続きを読む…

Book 科学的な見方・考え方 第2版 /水は言葉を理解するの?

復刻の作業をすすめている樹楽庵文庫がいくつかあります。

サイトの右サイドに掲載した「国語辞典をたのしもう」もその一つです。

今、復刻をすすめているものが

「ものごとを正しく考えていくための 科学的な見方考え方入門」だまされないための科学入門

です。

プランでは、はじめに幾つかの事例を出して、「これは正しい」「これは間違っている」「よくわからない」のどれかに分類してもらいます。

皆さんは、血液型やUFO、宇宙人は地球に来ているか、など、どうお考えでしょうか。

これまで、いろいろなところで取り上げてきましたが、みんなの見方が分かれるところが、おもしろいですよ。

それを見解の相違で片付けず、科学的に見てどうなのか、ということをみていくプランです。

全てについて見ていくことはできませんが、いろいろ予想を立てながら「水は言葉を理解するか」について、具体的にとりあげていきます。

完成したら、このサイトのトップページで案内します。

ご期待ください。

Kiraku

親子わくわくサイエンス/親子一緒にもりあがる

今日は小学生の親子むけにサイエンスの授業をしてきました。

テーマは「原子論」。

4歳の子どももきてくれて、一緒にいろいろ予想しながらたのしんでくれました。

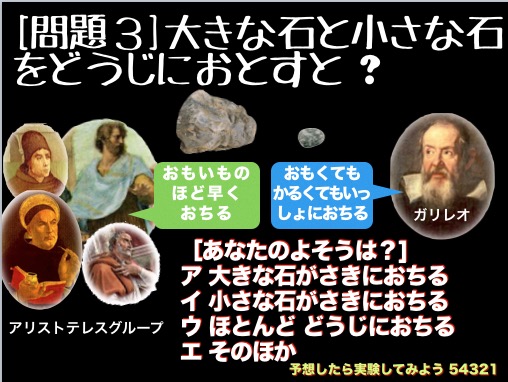

昨日UPした、大きな石と小さな石はどっちが先に落ちるのか? など、いっぱい予想して実験をして、もりあがりました。

開始30分前から、どんどん集まってくれて、嬉しかったです。

後半は「空気の原子分子をイメージしながらブーメランをたのしもう」ということで、ものづくりです。 教えているわたしが目一杯たのしんだ日でした。

教えているわたしが目一杯たのしんだ日でした。

実験:重くても軽くても一緒に落ちるの?

予想して確かめる、これが科学の基本中の基本です。

そして真理に至る道筋です。

今週は沖縄市の小学校に呼ばれて親子へ授業です。

その授業づくりの一コマです。

みなさんもかんがえてみませんか。

アリストテレス学派とガリレオとの予想の違いを確かめる実験です。

誰でも簡単にできる実験なのに、けっこう意見が分かれます。

そして、どちらの予想の人たちも、ドキドキしながら実験をみつめてくれます。

たのしく賢くるなる教育で沖縄をますます元気にしたい「たのしい教育研究所」です。