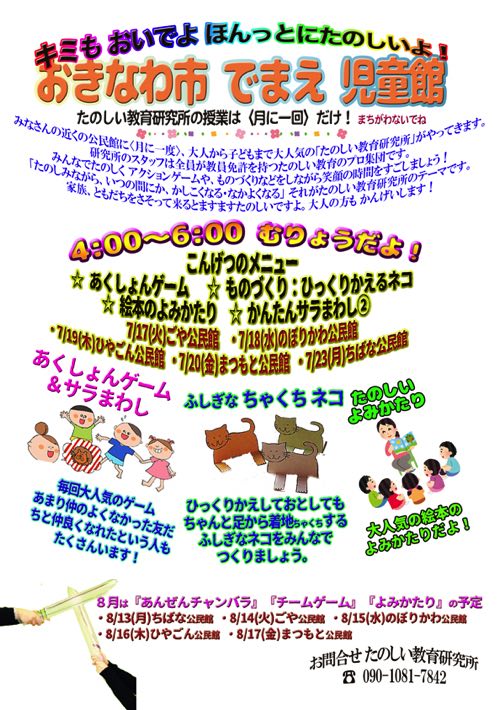

子ども達の「とてもたのしい」という声が毎回聞こえてくるのが、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )が月に一週間、沖縄市の5ヶ所の公民館で実施している「出前児童館」です。教育関係の方たちからは「とてもぜいたくですね」という声も聞こえてきます。

たのしい教育研究所のスタッフは全員が教員免許を持って学校で子どもたちとたのしく授業してきたエキスパートです。そのスタッフが毎回全力でとりくんでいる〈出前児童館〉は完全無料(会場での受付が必要です)で二時間たっぷりたのしんでいただけます。沖縄市にお住まいの方を中心にしていますが、親類のところに遊びにきているなどで近くに来ている子ども達も参加可能です。

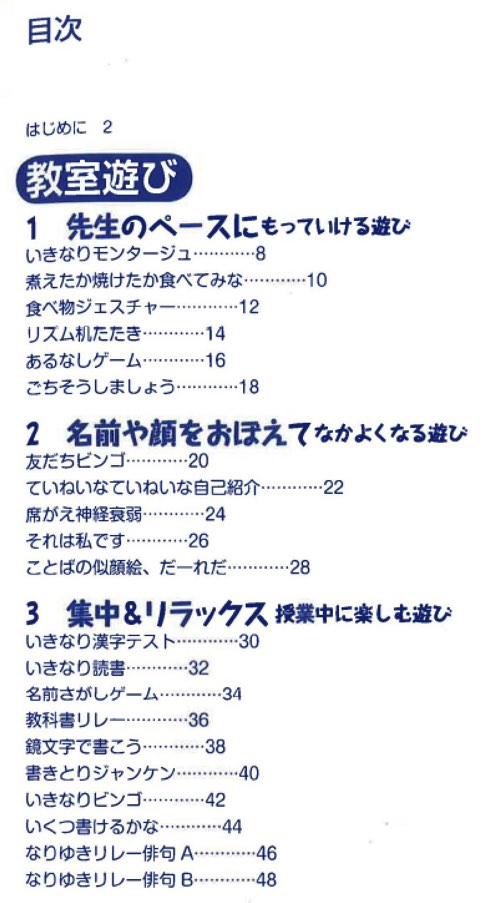

今月のメニューは

・たのしく仲良くなる〈アクションゲーム〉

※人数や年齢層によっていろいろアレンジしています

・たのしいものづくり〈ふしぎな着地ネコ〉

不思議でたのしい〈着地ネコ〉をつくってあそびましょう・・・自由研究の題材にもなりますよ

・〈皿回し②〉

はじめて皿回しをする人も大丈夫です、いっしょにたのしく挑戦しましょう

・大人気の絵本の読み語り

もっともっと、という声の上がるたのしい読み語り、今回もたのしみにしていてください

・その他

日程、場所などは、このリーフをご覧ください。

たのしい教育が未来を拓く、たのしい教育研究所です。

たのしい教育が未来を拓く、たのしい教育研究所です。

この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆

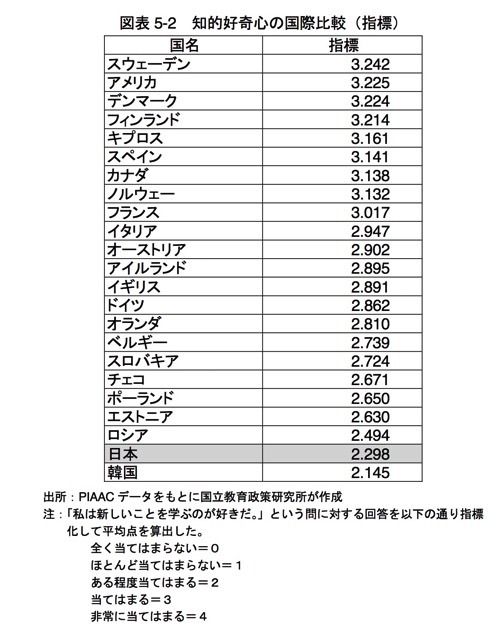

なんと日本の知的好奇心は参加国中で下から二番目の低さです。

なんと日本の知的好奇心は参加国中で下から二番目の低さです。