ワンちゃん達の散歩はよく目にしますがネコの散歩はみたことがありません。

ネコよりずっと数の少ないフィレット(イタチ)の散歩なら何度か見たことがあるので不思議なことです。

ネコよりずっと数の少ないフィレット(イタチ)の散歩なら何度か見たことがあるので不思議なことです。

もともとネコ属を躾けるというのは難しいものがあるので、そのせいで挑戦する飼い主さんたちが少ないのでしょう。

もともとネコ属を躾けるというのは難しいものがあるので、そのせいで挑戦する飼い主さんたちが少ないのでしょう。

ところで先日、はじめて訪ねた動物病院のお医者さんに〈ネコの散歩の可否〉について質問してみると〈獣医でも意見が分かれるところです〉という話のあと、こう続けてくれました。

「注意しなくてはいけないのは〈他のネコとの接触〉です。それを避けることができるなら、散歩もおもしろいんじゃないですか。何かあったら診ますから連れて来たらいいですよ」とのこと。

素晴らしい動物病院に出会うことができました。

※

獣医さんに言われる前からちょこちょこ外に出して公園で一緒に食事したりしていたんですけど、獣医さんの言葉を受けて堂々と予想チャレンジです。

ア~ルはまだ小さすぎて合うハーネスがありません。

首輪二つで簡易ハーネスを作成しました。

これまでは、ほぼ抱っこ状態が多かったのですけど、今回はリードで離しての散歩です。

どうだったでしょう?

ア.暴れた

イ.動かなかった

ウ.エンジョイした

エ.その他

⇩

⇩

⇩

はじめのうち、周りの風音や草たちの動きが気になって、わたしにだきついて降りようとしません。

しばらくして落ち着いたので下に下ろすと、数分はこういう状態でした。

腹ばいになって、周りの様子をきょろきょろと眺めています。

不思議なことに移動も腹ばいでしています。

本能的に襲われるキケンを予測しているのでしょう。

周りの安全を感じ始めたことと合わせて、近くで風に転がされる落ち葉や、木から飛び移るセミたちの動きや鳴き声への興味が勝り、数メートル程度の移動が始まりました。

身を低くしながらゆっくりとした動きです。

木陰に来て様子をうかがい、野生の木で初の〈ツメ研ぎ〉。

リードをつけるところからここまでで約30分、わたしの仕事もたくさんあるので、ここで今日は終わりです。

また明日、おろしてみようと思います。

たのしい日々は〈予想チャレンジ 〉から始まります。みなさんも身近なところでいろいろな予想を立てて挑戦してみませんか。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆

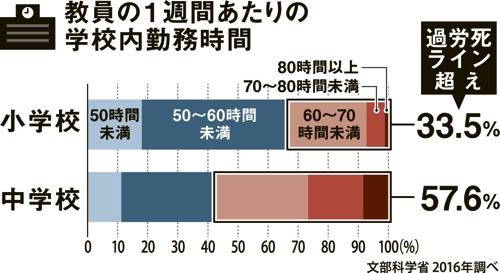

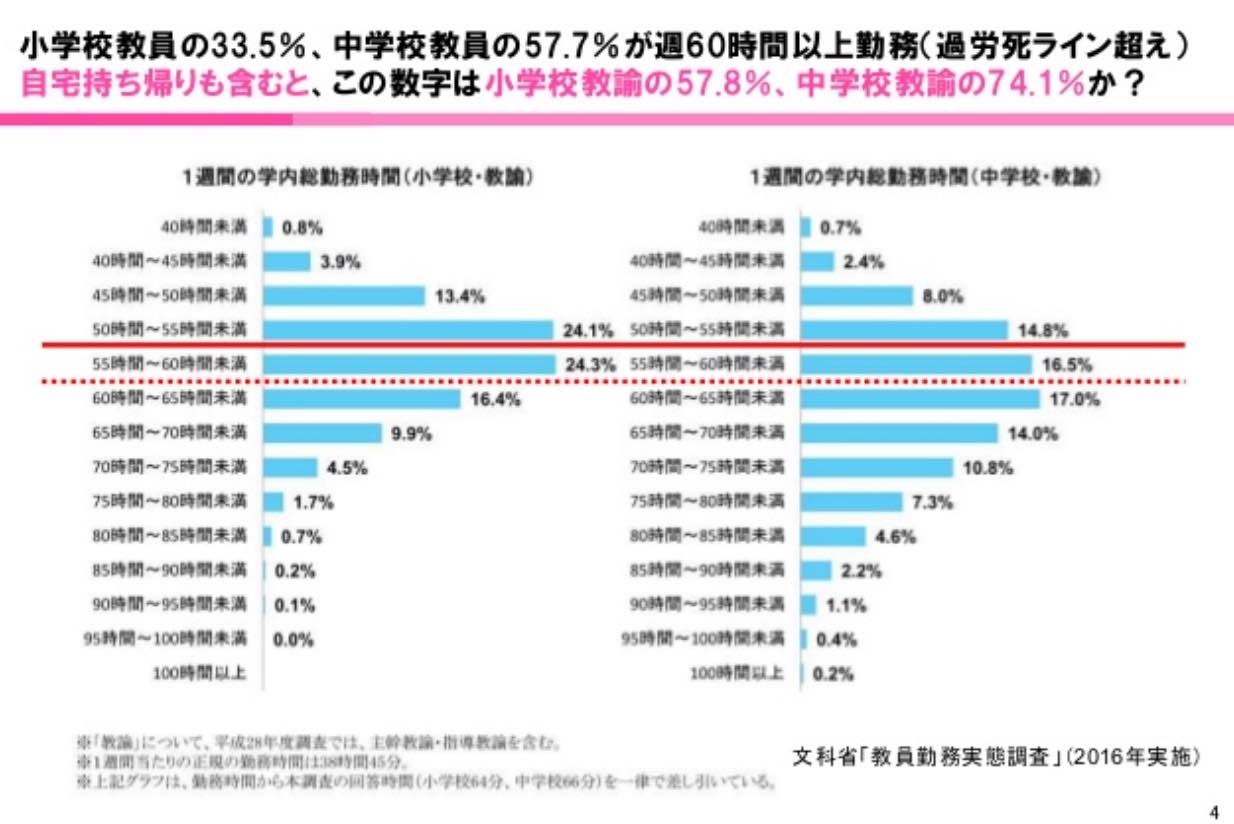

これからみると小学校の先生で60%近く、中学校の先生で75%近くが過労死ラインを超えていることがわかります。

これからみると小学校の先生で60%近く、中学校の先生で75%近くが過労死ラインを超えていることがわかります。