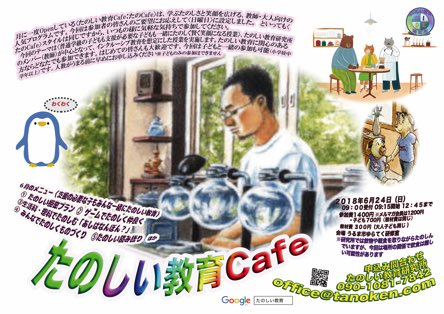

RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )の〈癒し&スマイル担当〉として活躍中の新人ア~ルはおかげさまで毎日元気です。

来客があると、たのしくもてなし、みんな癒されて笑顔になって帰ります。

誰もいない時にはどうしているかというと・・・

学んで

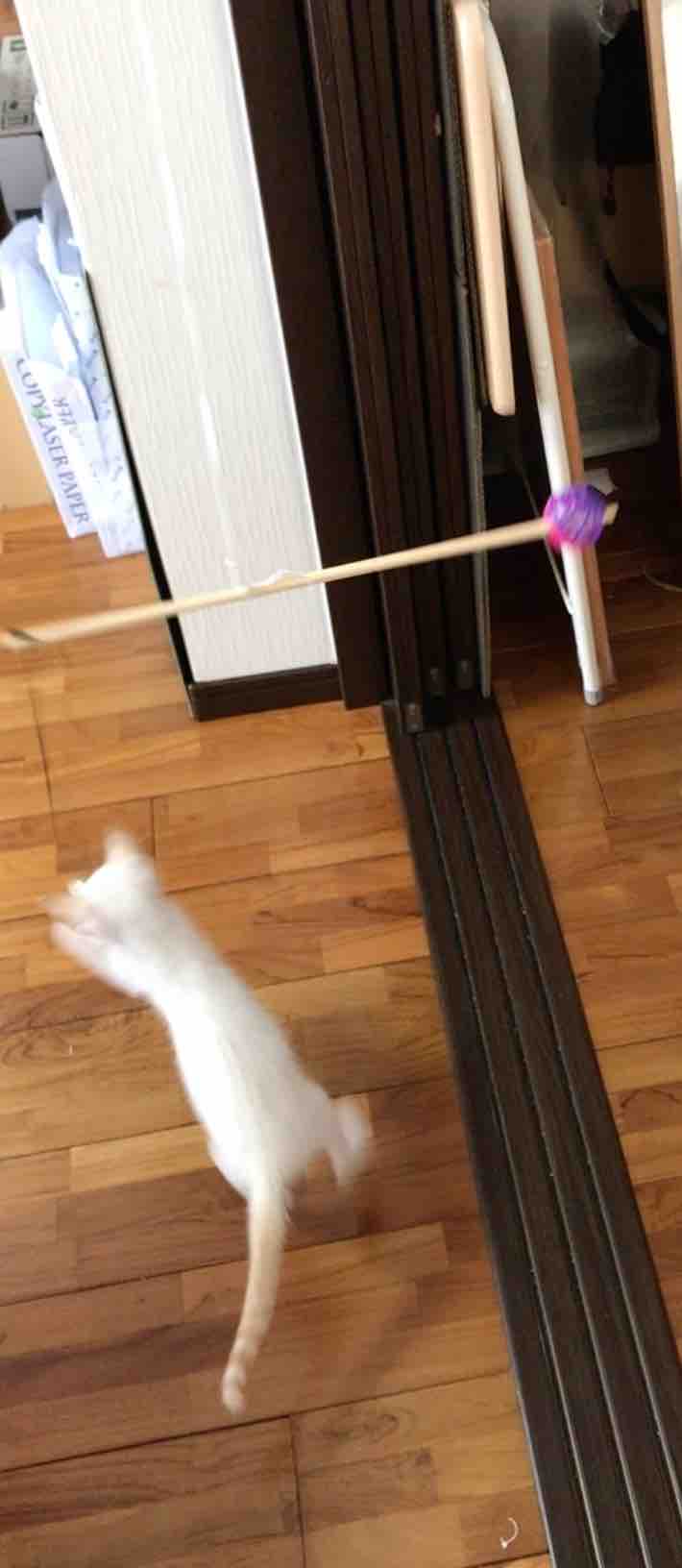

遊んで

寝ています

ア~ルを見ていると、ネコ族があのジャングル最強のライオンと同じ仲間だというのが信じられません。

ところで猫じゃらし系のおもちゃが100均にないかなとweb検索していたら、おもちゃメーカーから〈電動のねこじゃらし〉が発売されていることがわかってびっくりました。

ニャンコさんたちの世界もすすんでいます。

値段は1840円、映画料金ほどですから悪い買い物ではないと思います。

しかしたのしい教育研究所の教材入手のベースは100均です。

時間をみつけ、100均に出かけていって、商品を眺めながらア~ルがたのしめそうなものを考えてみました。

そうやってできたおもちゃで遊んでいるア~ルが上の写真です。

かなり好評で30分以上も1人で遊んでいます。

とても簡単な原理です。

ここで紹介しましょう。

使うのは100均にあるネコのおもちゃとゴムひもとセロテープのみ。

200円で出来上がります。

まずこれが100均で入手した猫のおもちゃ。

ゴムひもの先にネズミ型の小物と羽、鈴がついています。

これだけでもけっこう遊びます。しかし人間が動かしてあげないと遊べません。

ゴムひもは2mくらいで足りますから家でみつかるかもしれません。輪ゴムがあれば、それをつないでもOKです。

写真は平たいゴムひもですけど丸くてもかまいません。

高いところにそのゴムひもを結びつけて、その先に、猫のおもちゃを結びつけましょう。

その時、棒にそのままくくりつけるのがコツです。外れないようにセロテープなどで固定しておきましょう。この写真を見ると全体の作りがわかると思います。

この簡単な構造、ヒモの重さ、棒の重さ、ネズミの重さの違いで複雑な動きになります。

一度ぽんと動かすとネコさんたちが飛びついて、その動きが続きますから、けっこう長い時間ひとりで遊んでいます。

反対側にもおもりをつけると、また動きも変わってきますから、いろいろ工夫してみてください。

上から棒までのゴムひもの途中に何か重りを加えてみると、もっと複雑な動きになります。

たまたま近くにあったペットボトルをゴムひもにゆわえたところです。

これだけでもかなり複雑な動きになりますよ。

ネコさんたちが飽きてきたら重りを加えてみてください。

ネコさんたちが飽きてきたら重りを加えてみてください。

ネコのおもちゃも予想チャレンジです。

みなさんが作ったたのしいおもちゃがあったら、ぜひ紹介してくださいね。

今週も心を込めて送ります。

では、おたのしみください! この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆

たのしい教育が未来を拓く、たのしい教育研究所です。

たのしい教育が未来を拓く、たのしい教育研究所です。