最新号のメルマガに書いた〈板倉聖宣が語ったこと〉への反応が今回も上々です。このサイトの読者のみなさんに、少しだけピックアップしてお届けしましょう。1993年板倉聖宣が元気な頃語った〈創造性と強調性〉という話の中からです。

「協調性」が強調される日本の社会についてピシッと語ってくれています。

そのいくつかを抜粋して観ましょう。

板倉聖宣

もともと意見が違う人がいるのは当たり前のことなんです。その時に「共同歩調でいきましょう」ということは、そういう人をいじめていることにもなっているということを考えなくてはいけないのです。

だから協調性がある世界というのは、場合によってはとっても困る世界ですよ。

これからの世の中は初めからみんなが同じという素晴らしさじゃなくて、みんなばらばらの素晴らしさが大切です。

違う意見があることが素晴らしく思えるようになるというのが肝心なんです。

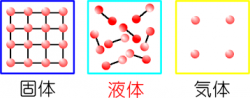

実はこれは科学の素晴らしさです。

科学というのは人によって仮説が違う、意見が違うから討論があり、討論があって、実験があるから発見がある。だから、新しいことが見つかってくるんです。

違う意見を言って違うことを考えて違うことをやってみる。そういういろんな人がいて、初めてどこかで誰かが当たるんです。

だから少しへんなことを考えるとよいのです。すると大概、創造性が発揮できることかあるんです。

抜粋はここまで

道徳が今年の指導要領の改定で「特別の教科 道徳」になりました。その目標は「物事を多面的多角的に考えること」です。こういう発想は、まさに多面的多角的な考え方です。そういうことを道徳の中で伝えられる様になるとよいなと思っています。

道徳でなくても、国語や理科や社会その他、朝の会の読み語りの時など、伝えられる場面はたくさんあります。そうやって柔軟で賢い子どもたちが育てていけたらと思っています。

メルマガでは毎週、こういう発想もたっぷり味わっていただけます。興味のある方はお申し込みください。➡︎こちら

たのしく賢く全力投球〈たのしい教育研究所(RIDE)〉です。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります!