教員採用試験も迫り、その定番の一つでもある〈守秘義務〉については、おそらく今年も出題される可能性が高いでしょう。

しかし、試験は一つの通過点です。試験を超えて、まだまだたくさんのことを学んでいく必要があります。

今回は法律について見ながら、広く守秘義務のことを考えてみましょう。教師だけでなく一般の方たちも知っていた方がよいと思う問題ですし、たまには法的な話を読んでみることも悪くないと思います。

※

〈守秘義務〉は、それだけが強調されるあまり、基本的なことが見逃されているのではないかと気になっています。それは公務員が〈法令を遵守しなくてはならない存在である〉ということです。

「それも当たり前です」と思うかもしれませんが、たとえば〈法に違反しているのではないかと考えられる様なことを職務上知った時どうするか〉についてはどうでしょう。

不思議なことに〈守秘義務〉を優先させている人たちが多いのではないかと心配になるのです。

昨今の国会を混乱させた〈公文書偽造〉の問題でも、省庁内部で〈守秘〉している人たちが多かったわけですから、それは杞憂であるとはいえないでしょう。

教師をやめて独立し、教育研究所を立ち上げてから、教育行政にいた方達との関わりも増え「〈教師の不祥事〉に関する事例では、たいていの場合、周りの教師は事前にそれを察知していた」という実態を耳にすることもあります。つまり、その周りにいた何人もの教師が守秘していたわけです。

法律というのは人間味にかけていると見られ敬遠されがちです。しかし物事を整理して考える時に有効なこともたくさんあります。今回は法をひもといてみましょう。

多くの人たちは馴染みがないと思いますが〈刑事訴訟法〉という法律があります。

その第239条にこうあります。

刑事訴訟法239条1項

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

法律は日常生活から離れた言葉も使われますから、まず言葉について整理しておきましょう。

・〈思慮〉というのは〈冷静に判断して、そう思われる〉という意味の言葉です。

・〈告発〉というのは被害者ではなく第三者が捜査機関に訴えることです。ちなみに被害者がそれを訴えることを〈告訴:こくそ〉といいます。

つまり刑事訴訟法第239条は「〈犯罪があるのではないか〉と思われる時は誰でも告発することができますよ」と記しているのです。

問題はここからです。

そのつづきの2項にどう書かれているか。

刑事訴訟法239条2項

官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

また難しい言葉が出てきました。

〈官吏〉は国家公務員、〈公吏〉は地方公務員 のことです。

公務員は一般の人たちと異なって「職務上知り得た〈犯罪の可能性が考えられる秘密〉は告発しなくてはならない」というのです。

「〈刑事訴訟法〉というのは教育基本法や学校教育法より下の法律だろう」と思う人がいるかもしれません。

しかし〈刑事訴訟法〉は「憲法」を頂点とする重要な法律として〈主要六法〉の中に入っている基本的な法典の一つです。ちなみに六法というは「憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法」です。

もちろんこれに関わって、文科省もはっきりとした通達を出しています。いじめと関連させた文書ですが、この考え方はいじめに限ることではないでしょう。

学校において生じる可能性がある犯罪行為等について

1.警察への通報・相談に係る基本的な考え方

(1) 学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要。

(2) いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合には、直ちに警察に通報することが必要。

公務員は、法を犯しているに違いないと思われる行為を知った時には、捜査機関に告発しなくてはならない存在なのです。それがつまり法令遵守なのです。

私たちがごく普通に考えれば〈当たり前だ〉と思える様なことも、試験等で守秘義務ばかり連呼されるとわからなくなってしまうことがあります。

ですから、文科省の通達も、〈イジメに関わること以外では警察に通報してはいけない〉と勘違いする教師が出て来るのではないかと気になります。

刑事訴訟法のことを書いたのは〈家庭内暴力〉に関して、ある方からの質問が気になったからですが、それに触れると長くなりそうですから、別に機会をみて書くことにしましょう。

教員採用試験も近づきました。たのしい教育派の教師が今年もたくさん合格していくことでしょう。とてもたのしみです!

たのしいく賢い笑顔に全力投球、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )です。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆

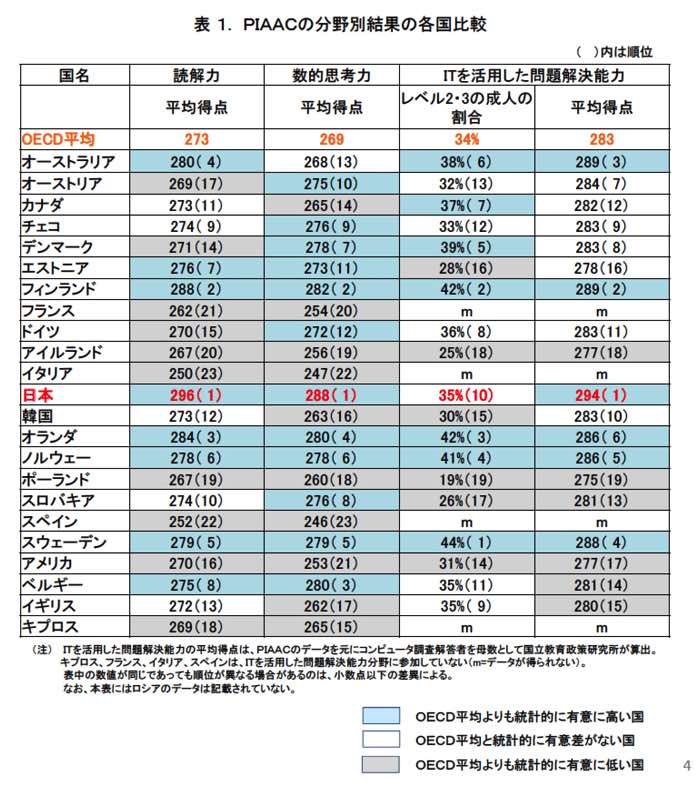

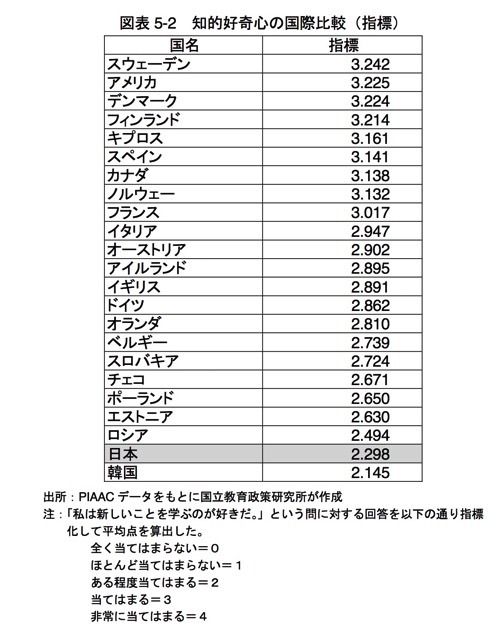

なんと日本の知的好奇心は参加国中で下から二番目の低さです。

なんと日本の知的好奇心は参加国中で下から二番目の低さです。