たのしい教育には、たのしく学ぶことができる〈授業プラン〉だけでなく、すぐに手にしてたのしめるグッズ・おもちゃ類もあります。

講座では、受付前から売り場は賑わいます。

ある小学校の先生が、講座の売り場で〈シャトル・キャッチ〉を入手し、子ども達がとても喜んでくれたという嬉しいメールが届きました。

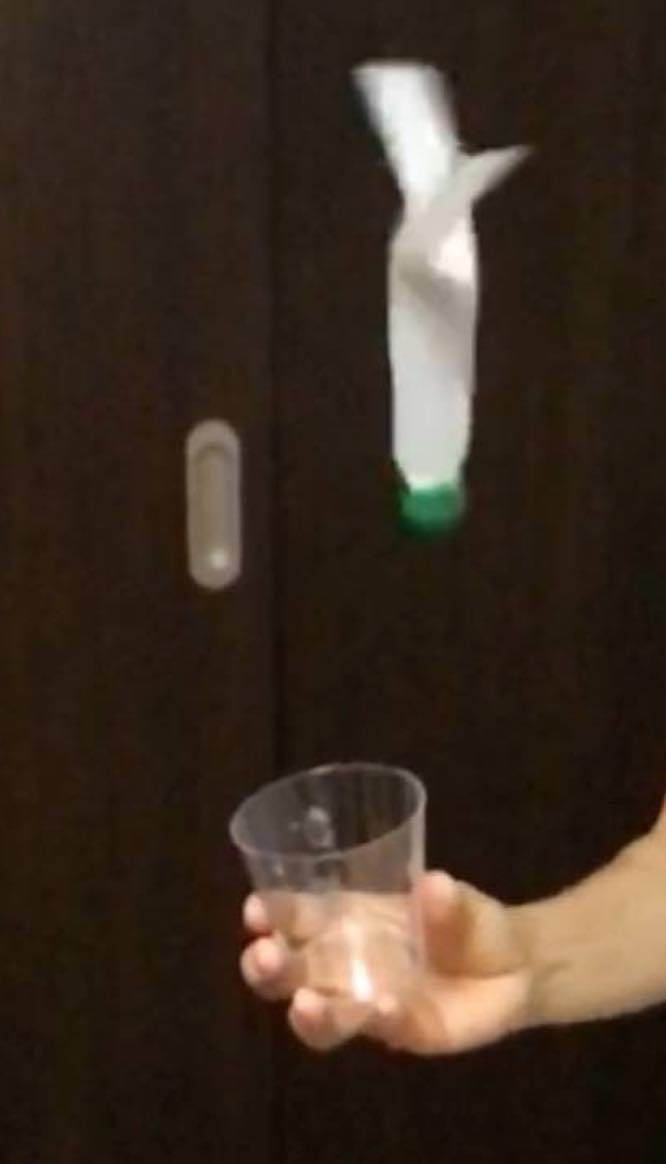

シャトル・キャッチは狭い場所でも思い切り投げたり、キャッチしたりしてたのしめるすぐれものです。 ⇨ これまでのシャトル・キャッチの紹介記事

シャトルキャッチは、力強く投げても教室の半分にも届きません。

そして、なげたシャトルはくるくる回りながら落ちて来ます。

今回のメールにも、子ども達が、たのしく工夫して、たのしんでいたということで、写真もいろいろと添付されていました。加工して掲載させていただきます。

みなさんもチャンスがあればぜひおたのしみください。欲しい方へは、コップ無しでシャトルのみ1つ250円、シャトルのみ10個セット1100円(送料込み)で送らせていただいています。コップは学校などにある紙コップで対応してください。ご要望の方はどうぞ。〈いいね〉の一票は、このラインのクリックで!