月に一度〈たのしい教育cafe〉を開催しているたのしい教育研究所ですが〈cafe〉という名称も本格的です。今回は、いろいろなよいことが重なってイタリア製の珈琲メーカーが研究所にやってきました。

そこでさっそく珈琲メーカーの味わいの研究をしています。

わたしいっきゅうは学生時代に喫茶店でバイトをしていた経験があって、珈琲の味にはかなりこだわりがあります。

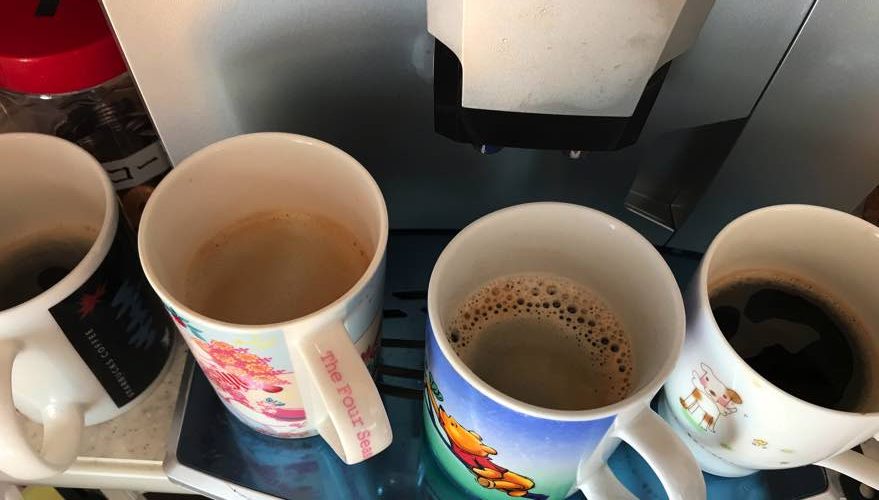

まず豆の種類、量、落とす水の量を違えて味わっています。

こういう時にも予想チャレンジです。

・この方が美味しいだろう

・これはあまり違いがないだろう

というように〈予想〉をたてて味わっていくことで、その結果がハッキリします。

たのしい教育Cafeに限らず、研究所に来てくれる皆さんも、いろいろかえて味わってみてください。もちろんお客さんには無料で提供しています。学びに来たりする方たちには〈何杯でも100円〉で味わってもらっています。ちなみに、代表のいっきゅうはことの他コーヒーを好むので〈いっきゅう先生は150円〉という但し書きが加わりました。

珈琲の話のついでに〈珈琲の豆は豆ではない〉というお話を・・・

〈珈琲豆〉というのは正しくは〈豆〉ではありません。

しかし会話でもお店でも〈珈琲:コーヒー豆〉という方は普通です。こんな風に〈コーヒー豆は10%off 〉という様な使い方はよく目にするでしょう。

豆というのは、植物分類で正式に使われている言葉で、マメ目−マメ科の植物の実です。

豆というのは、植物分類で正式に使われている言葉で、マメ目−マメ科の植物の実です。

珈琲は〈アカネ目—アカネ科—コーヒーノキ属〉の植物の実です。

見た目が似ているというので、ニックネーム的に利用されているわけです。

マメ科の植物は〈さや〉に入っています。

では〈珈琲のマメ〉と呼ばれているコーヒーの木の実は、どうやって実るのでしょう? 興味のある方は調べてみてください。

この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉を応援することができます !