たのしい教育研究所の推薦本〈おきなわ野山の花さんぽ〉の安里肇栄(あさと ちょうえい)さんと沖縄の野山を歩く『野草観察ワークショップ』を開催することが決定しました。安里さんはたのしい教育研究所の応援団の一人で、研究所の活動にも積極的協力して下さっている方です。これまで電話や、直接お会いしての語らいの場を何度かもって来ましたが、何より〈花に親しむ〉ことが伝わってくる数少ない花のスペシャリストです。

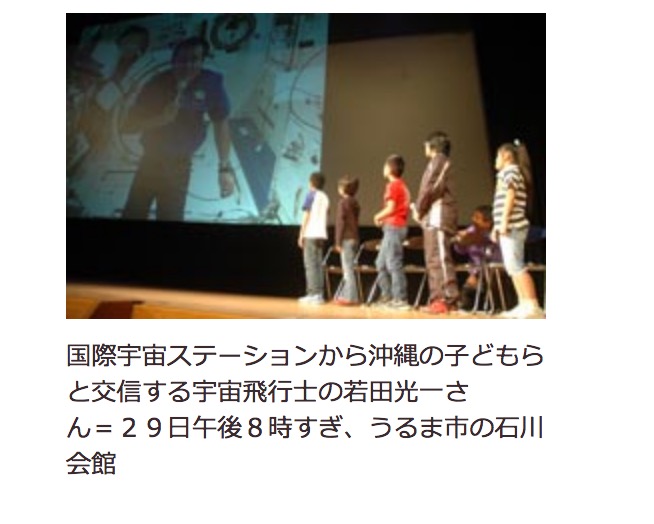

この写真はワークショップの打ち合わせで、たのしい教育研究所で一番の花好き、小禄さんと語らい合っている一コマです。研究所のスタッフと、いろいろなアイディアを出しつつ、たのしい企画の時間となりました。

この写真はワークショップの打ち合わせで、たのしい教育研究所で一番の花好き、小禄さんと語らい合っている一コマです。研究所のスタッフと、いろいろなアイディアを出しつつ、たのしい企画の時間となりました。

小さな花をみんなで囲んで見ながらたのしく学ぶ流れを充実させるため、少数での実施とします。

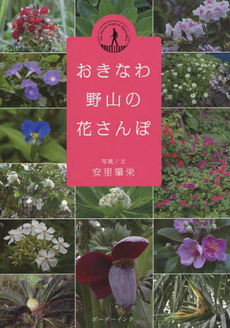

今回はおきなわ県〈中部の野山〉の植物がテーマです。参考図書として安里さんの「おきなわ野山の花さんぽ」をお持ちください

1.場所:うるま市石川

※沖縄高速〈石川〉インターから降りて移動

(詳しくは参加者に直接お伝えします)

※坂道などを歩きますが登山ではありません2.日時: 2017年6月11日(日)

現地集合時間 08:20 解散12:30(予定)3.参加費:1500円

4.募集:教育関係者 7名 程度

5.準備等

・安里 肇栄「おきなわ野山の花さんぽ」

ボーダーインク社 (販売はありません、

各自で入手してください)

・飲み物(水か薄めのお茶がよいです)

・動きやすい服装(長袖・長ズボン)・帽子

・折りたたみ傘

・必要な方はカメラ

・その他各自で必要なもの

※ナップザックやリュックなどに入れて両手が

使える様にしておきましょう5.小雨なら実施しますが、安全面が考慮される天候の場合は、たのしい教育研究所 第三ラボ(沖縄市登川)で、安里さんと喜友名(いっきゅう先生)のトークに写真を交えてたのしい野草などのお話しを聞かせていただく予定です

申し込み(電話番号明記でお願いします)⇒ こちら

1日一回の「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-〈人気ブログ〉いいねクリック⬅︎ジャンプ先のページでもワンクリックお願いします