全く趣味の領域として特別なことがないかぎり車のサイトをのぞかない日はありません。私の様な車好きは少ないと思うので、周りの人たちがあまり見ない記事に出会う機会が増えてきます。

こういうサイトがあるのをご存知でしょうか。

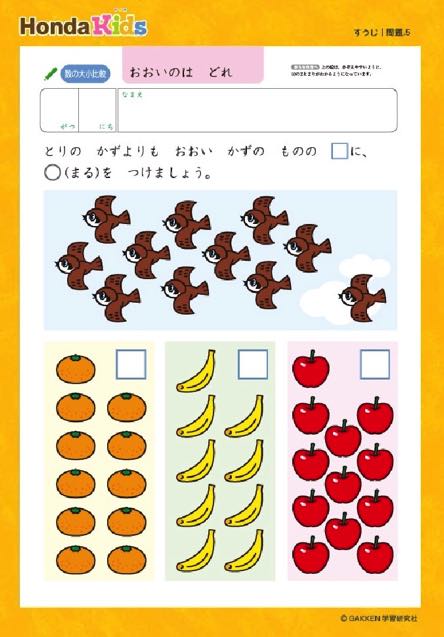

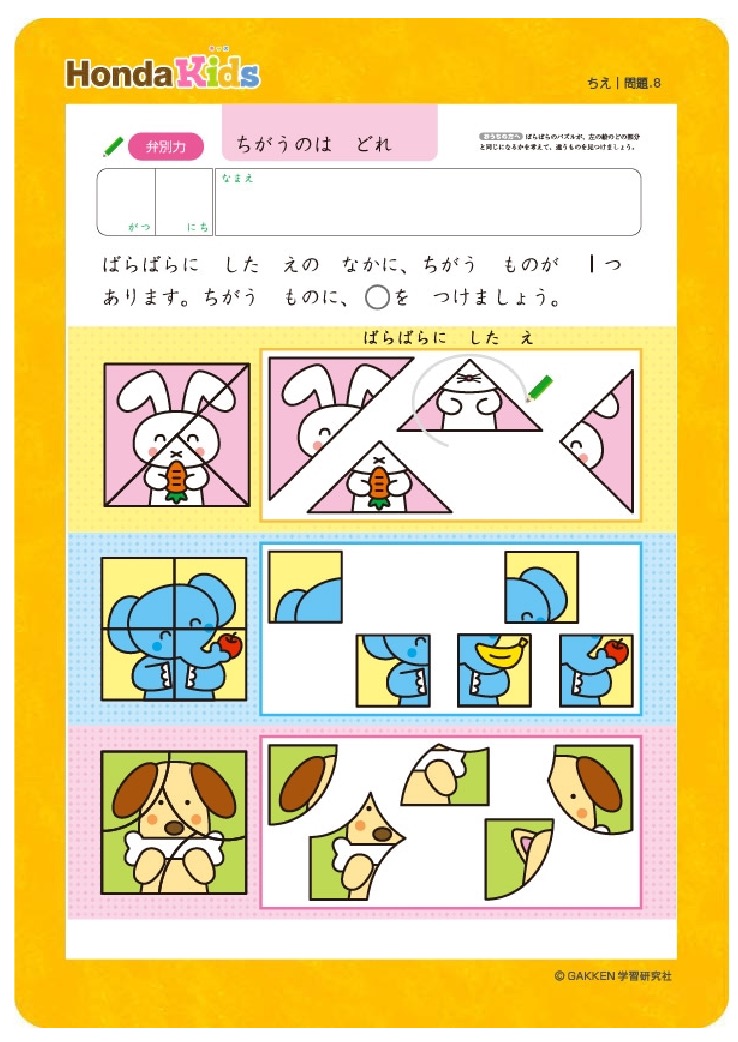

国 産車のホンダが出している知育プリント教材です。

たのしい教育研究所(RIDE)関係の人たちに聞いてみても「え?」という反応でしたから、あまり知られていないのだと思います。

これは新型のシビックです、シャープないい車を出しました。

今は〈直列6気筒〉に惚れて別な車ですけど、かつてホンダのアコードに乗っていました、乗り心地もスピード感覚も大満足の車でした。カーブを曲がる時、タイヤが地面をキャッチする感覚がですね・・・、、、話をもどしましょう(・_・;

※

車好きでたのしい教育実践のプロというのは少ないでしょうから、なかなかこういういい方はできないとおもいますけど、ホンダは教育のプロではないから大した事はないと思う人がいたら、さにあらずです、よくできてますよ!

〈小学校1年生初期〉まで〈幼児教育〉のブリント類ですけど、特別支援でも使えます。「超ハイスピードでといてみよう」ということでなら56年生でもたのしめます。

売られている市販のドリルのクオリティーです。

ここをクリックしてください。

もちろん無料で利用できます。

➡︎https://www.honda.co.jp/kids/okeiko/?from=kids_footer

ホンダの関係者の方がいたら、たのしい教育研究所にお声がけください、コラボで〈たのしい幼児教育教材〉の開発も可能です。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!