毎週金曜日はたのしい教育メールマガジンの発行日です。今回は板倉聖宣が2005年に語った「独自性を出さずに全面的に学ぶことの重要さ」について語った内容を第3章でお届けしました。その板倉聖宣の発想法に関する高い評価がさっそく届いています。日本に原子論を唱えた人物がいたのかいなかったのか、という謎解きも含めて、私自身にとっても、とても興味深い内容でした。

これが最新号の表紙の部分です。

第1章 Let’s Enjoy たのしい授業 では、わたしのプラン「見えない力」の中に登場するものづくり「まっ白しろすけ」を紹介しています。電磁気力・静電気の力をたのしみながら味わうものづくりです。

第1章 Let’s Enjoy たのしい授業 では、わたしのプラン「見えない力」の中に登場するものづくり「まっ白しろすけ」を紹介しています。電磁気力・静電気の力をたのしみながら味わうものづくりです。

第2章は先週から引き続き、名作「ちはやふる」の下の句を紹介しました。たのしい古典入門としても、いろいろな方達にすすめています。わたしはすでに4回観ています。上の句・下の句セットで4回ですから、かなりの時間魅入っていることになりますね。

第3章がタイトルにもなっている板倉聖宣(仮説実験授業研究会代表/日本科学史学会会長)の「たのしい授業の発想・思想・哲学」です。

その中程の部分を書き抜いてみましょう。

その中程の部分を書き抜いてみましょう。

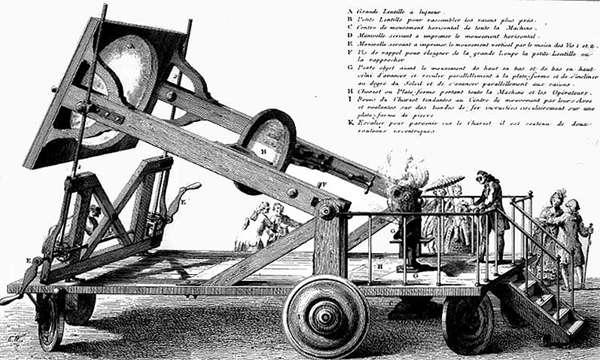

江戸時代の科学について語った部分ですから、それを頭に置いて読んでみてください。

板倉聖宣

科学史の重要なことは「がんばれば科学が生まれる」という考えを、「そうではない」と否定した上で「自分たちの民族もいろいろ努力した。しかし儚い努力だった」と認めることなんです。そういう努力の中で大切なことは「外国から科学を輸入することが大事だ」ということを発見することです。それが決定的です。

それはつまり、自分の創意工夫を捨てるということです。創意工夫を主張する人はほとんどダメになっちゃう。ぼくが注目してる人に佐藤信淵(1767か1769-1850)という人がいます。彼はオランダ語はあんまり読めないんだけど、オランダ語が読める人と親しくして、いろんなことを勉強する。それで少し勉強すると、自分で考え始めるんです。立派でしょ。立派だけどそれがいけないんです(笑)。本当に外国の方が優れていると思ったら、外国の方を全面的に学ぶ、これが一番大事なんです。

「向こうの方が優れているかも知れないけど、オレにはおれの考えがある」というのは民族主義的な偏向なんです。だから「オレはオランダ語を勉強しよう」と決意することが、あの時代では一番まっとうな生き方であって、民族主義を捨てることが重要だったんです。そうしないとどうなるかというと、宇田川榕菴(1798-1846)などが「植物の〈花〉は植物の生殖器官である」と書いてある本を見て、佐藤信淵は「それは考えすぎだよ。植物は動けないじゃないか。動物は動ける。だから、生殖器官があって当然だ。だけど、植物は動けないんだから性欲を果たせない。だから植物には性欲はない。植物に生殖器官があるというのは考えすぎというものだ。うんと基本的にそう考えれば、それは自明ではないか」

と、そういうふうに独創的に考えちゃう。しかし明治維新の過程で欧米の方が優れていることに気づいて「欧米の方が優れている。よし、全面的に模倣しよう」ということになったのです。そして模倣して、模倣しきれなくなったときに初めてそこで独創が必要になるわけです。創造の意地があって、創造が生まれるんじゃないんです。

つづく

この文章を読んだ東京の読者の方から

「自分は板倉聖宣の話を直接たくさん聞かせてもらったが、その頃の板倉聖宣の勢いはすごいものがあった」

ということを具体例をあげて書いてくれていました。

その頃、沖縄に何度も来ていただいています。

メールマガジンは単発でも読める様になりました。PDF版です。

希望の方は⇨ こちら(クリック)

世界のたのしい教育を念頭に 沖縄県 教育 豊かで賢く をテーマに全力投球の「たのしい教育研究所」です!