とてもお世話になったご家族の皆さんから、それはそれはおいしいトウモロコシが届きました。しかもとてもたくさん。逆にこちらから送りたいくらいなのに・・・

一本一本がA4サイズの紙の高さくらいある、りっぱなトウモロコシです。

皮をむいてそのままかじってみると、プチプチして爽やかな甘さ。

たのしい教育Cafeでも、たくさんの先生たちが「花と実」の教材としても、美味しい味わいとしても喜んでくれました。

感謝をたくさんの活動に変えて、たのしい教育研究所をますます発展させていきたいと思います。

⭐️ご注意ください⭐️皆さんのお陰で〈たの研〉が有名になっていくのと同時に「たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所」の名称を勝手に利用して他団体への問合わせなどのメールを送るなどのなりすましが出ています。〈たの研〉は知らない相手に対して一方的にメールや電話をすることはありません、ご注意ください!

〈たの研〉のメインアドレスは office⭐︎tanoken.com ※⭐︎は@ ドメイン(@以下)は tanoken.com です。

とてもお世話になったご家族の皆さんから、それはそれはおいしいトウモロコシが届きました。しかもとてもたくさん。逆にこちらから送りたいくらいなのに・・・

一本一本がA4サイズの紙の高さくらいある、りっぱなトウモロコシです。

皮をむいてそのままかじってみると、プチプチして爽やかな甘さ。

たのしい教育Cafeでも、たくさんの先生たちが「花と実」の教材としても、美味しい味わいとしても喜んでくれました。

感謝をたくさんの活動に変えて、たのしい教育研究所をますます発展させていきたいと思います。

たのしい教育研究所の近くで 勢い良く鳴くセミ達の声を近くで聴いている時に珍しい場所に生えたエノコログサ(猫じゃらし)をみつけました。

セミがたくさんとまってよく鳴く街路樹に近づくと・・・

エノコログサはこの木の枝の分かれ目に生えていました。

とてもとても小さいんですよ。

小指で後ろから頭の部分を支えてあげた写真です。

サイズがわかると思います。

きっと、鳥か風に運ばれてたまたま木の枝で発芽し、根が張れない状況に驚いて、急いで実を実らせようとしているのでしょう。

ほとんど土地らしい土はありません。

根が張れないわけですから、身体も大きくすることはできません。

梅雨で水分が十分に供給されていた頃なら、それでもなんとか生きていけたのでしょうけど、この頃は強烈な日差しに水もすぐに乾きがちです。

みあげたエノコログサを見つけてから毎日水をあげに来ています。

水滴を毛にくっつけて、青空を向けて伸びているエノコログサです。

どの様に成長していくのか、いろいろ予想をたてているところです。

タネが実るまで育てようと思っています。

植物栽培の自由研究はプランターや庭の畑などを利用するものだと思っている人たちがたくさんいます。

しかし、フィールドで見つけた植物に目をつけて、いろいろな実験を加えることも、とてもたのしい自由研究です。

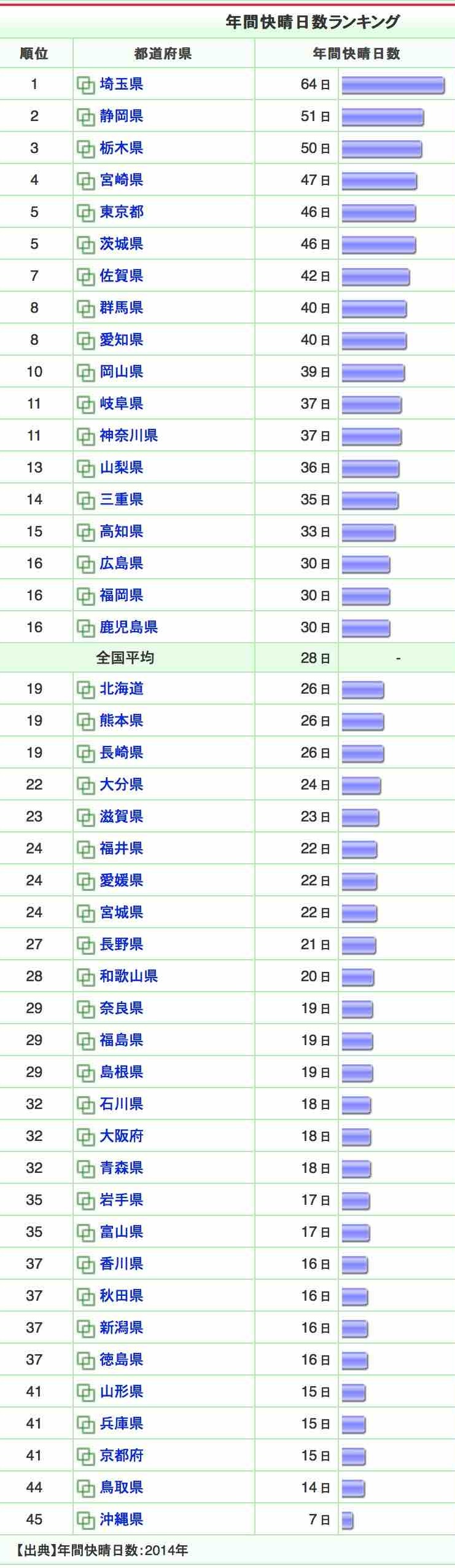

前回の「沖縄の快晴日数は全国際レベル」というデータに驚いた方たちが何人もいたようで、その一人が私なのですけど、いろいろ質問が来ています。

まず、「そのデータは本当ですか?」という質問がありました。

「試験問題に間違いはない」などという答えの導き方はかなり危ないことです。

私も実際に調べてみました。

教員採用試験の理科の問題や一般教養の問題と絡みますから、教員試験受験生も骨休みに読んでおくといいと思います。

前回の試験問題のデータは2012年の統計で、「沖縄の快晴日数は下から二番目」ということでした。

別なデータを調べてみました。

「都道府県格付研究所」が出している2014年の一覧表があります→ こちら

重要な一覧表を載せてみます。

ご覧ください。

2014年は沖縄の快晴日数は堂々の最下位です!

2014年は沖縄の快晴日数は堂々の最下位です!

2012年は前に見たように下から二番目でした。

沖縄の快晴日数は全国的に再開レベルだとみてよいでしょう。

さてこの統計を見て「沖縄は晴れている日が少ない」と思う人がいるかもしれません。

そうでしょうか?

少し詳しくみていきましょう。

まず「快晴」とは何でしょう。

それは雲の量で決まります。

空にほとんど雲が 0〜1割だという時に「快晴」といいます。

2〜8割の雲の量が「晴天」です。

空を覆っている雲が9〜10割の時「くもり」といいます。

もちろん「雨」が降っていれば「雨」です。

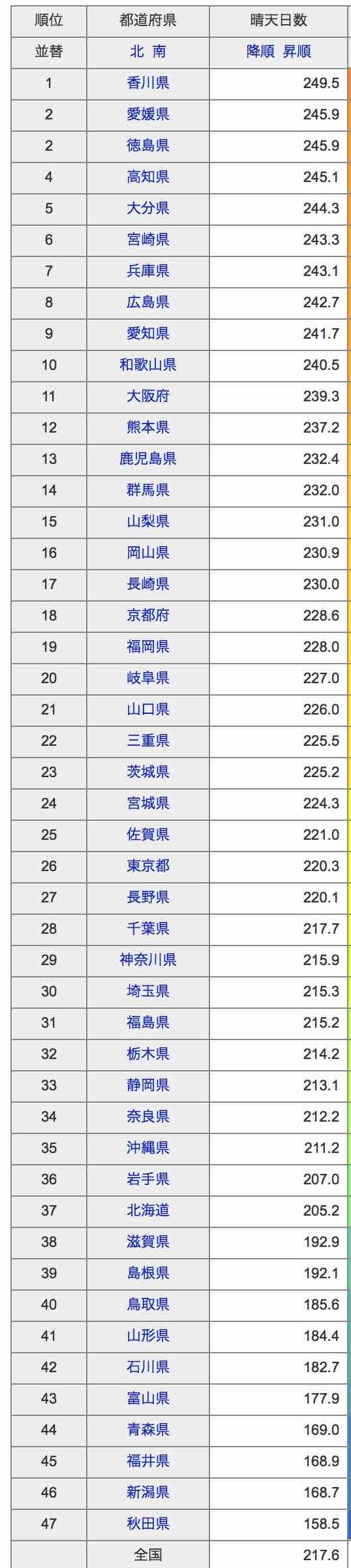

では沖縄は全国的にみて「晴れ」の日は多いのでしょうか、少ないのでしょうか?

予想してみてください。

沖縄の晴れの日(快晴+晴天)は全国的にみて

ア 多い方(晴れの日が多い県)

イ 平均レベル(普通)

ウ 少ない方(晴れの日が少ない県)

どうしてそう思いましたか?

2010年の統計があります。

沖縄県は三十五位。

上中下で整理すると、下の方のグループに入っているように見えますが、全国の晴れの日の平均日数を見ると「217.6日」です。

沖縄の晴天日数は「211.2日」ですから、ほぼ全国平均並みだといってよいのです。

最初に出した「快晴日数が全国最下位」というデータと考え合わせると、

「沖縄県は〈快晴〉の日はとても少ないけれど、〈晴れの日〉でみると全国平均レベルだ」

ということができます。

さて、「快晴がとても少ない」ということはつまり、「雲がよく見られる」ということです。

時々この公式サイトにも雲の写真を載せていますが、沖縄では、とてもいい雲をたくさんみることができます。

「光の量が多く、雲も多い」ということですから、まさに雲の好きな人にはもってこいの場所、シャッターチャンスがたくさんあります。

これは研究所近くで数日前に撮った雲の写真です。

ダイナミックに湧き上がる雲でした。

先日、話し合いに向かう時に撮った一枚です。

押し寄せるかのような見事な雲でした。

これは那覇市での会議の時に少し立ち寄った港で撮った写真です。

上に上にと立ち上る入道雲です。

沖縄では、晴れていれば、とてもいい雲の姿形をたくさん見ることができる、すばらしいところです。

「沖縄は海もいいけど見事な雲が多いんだよ」

観光に来たみなさんは、ぜひそういう噂を広めていただけたらと思っています。

たのしさが未来をひらく

「たのしい教育研究所」はその活動の最先端を走っています!

いろいろなところに研究所を応援してくださっている方達がいます。

今日は宮古島から、とてもよい香りのする大きなマンゴが届きました。

こぶし二つ分くらいあります。

今年の夏はいっぱいのスケジュールで宮古にいくことは難しいのですけど、ぜひまた行って、宮古島の方達のたのしさ・賢さを応援する講座を開催できたらと思っています。

たくさんの応援、ありがとうございます。

たのしさが未来を拓く!

「たのしい教育研究所」です