回数を加えるごとにどんどん人数が増えている〈こども未来キャラバン〉の沖縄市出前事業は今週で今年度最終を迎えます。※次年度の活動はNPOの5月の総会を経て決定されます

参加者満足度も100パーセント近い数値を出している活動なので、これまでと違うところでできないかという話などいろいろなアイディアが出ています。

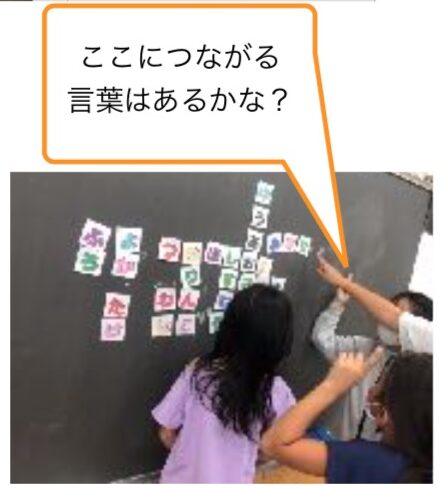

こども未来キャラバンでは、毎回こうやってものづくりや予想を立てた実験をしつつ、仲良くたのしく活動しています。

終わったら教材を持って帰って家族と一緒にたのしんでもらっています。

会場にはこういう旗がひらめいていて、近くではスタッフが広報しているので、気軽にお声がけください。

今週のスケジュールを案内します。

メインプログラム「どきどき空気砲でたのしもう」

いろいろ予想を立てて実験しつつ、こうやってゲームをたのしむことができます。これは女の子グループが一番上のコップを吹っ飛ばした瞬間の一枚です。

期日は

3/16(水)越来公民館

17(木)宮里公民館

18(金)登川公民館

時間は基本4時から6時です。ただしコロナ感染症の特別日程で学校の下校時間が早まった時にはそれに合わせて3時から5時ということもあります。こどもたちの安全に配慮しての対応なのでご了承ください。

沖縄市の公的な事業として実施しているので、参加も教材費も無料です。

興味のある方は遠慮なく参加してください。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!