「〈いっきゅう先生に会いたいです〉と日頃から熱心にたのんで来る子がいるんですけど面談可能ですか」という連絡が研究所に届き、私の日程がうまくマッチングしたので研究所で会うことになりました。

とても元気な二人の子ども達です。

わたしとおしゃべりしながら、研究所の教材をたくさん見て、「わー、こんなのもある」ととても喜んでくれました。

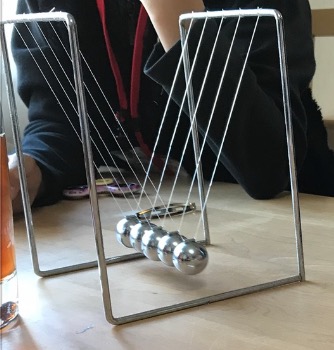

気に入ってくれた一つが、〈ニュートンのゆりかご〉と呼ばれている振り子の教材です。

この子たちと会話や教材でたのしんでいるうちに、研究所で「少人数の〈放課後教室=学童クラブ〉ができるといいな」と思い始めてきました。

わたしは早期退職して研究所の仕事に全力を注いでいますが、わたしの信頼する仲間たちの多くはまだ学校現場で活動しています。

その人たちが退職してくる頃、教師になりたいと研究所で学ぶ若い方たちとのコンビネーションで、いろいろなたのしい企画が実現できそうです。今後の有力な計画の一つとしてたのしく構想を練っていきたいと思っています。

研究所のメンバーが開設する〈放課後教室=学童クラブ〉のグレードは、保護者のみなさん、地域のみなさん、行政に携わっているみなさんが驚くほどの内容を提供できるに違いありません。

自分の笑顔とかしこさを育て、周りの人たちの笑顔とかしこさにつなげる子どもたちがどんどん育ち、その中から沖縄だけでなく日本全体を元気にしてくれる人たちが生まれてくるに違いないと思っています。今からたのしみです。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります!

す。研究所が出来た当時、わたしが語った〈実験とは何か〉という話をスタッフが書き起こしてくれたものがあります。それに少し手をいれておとどけします。

す。研究所が出来た当時、わたしが語った〈実験とは何か〉という話をスタッフが書き起こしてくれたものがあります。それに少し手をいれておとどけします。