たのしい教育研究所の地域活動が沖縄市で開催中です。

放課後、公民館に集まってきた子ども達とものづくりやゲーム、読み語りなどでどんどん笑顔が拡がっています。

これはハブの卵に絶叫する数秒前。

みんなで作ってたのしんでいます。

大好評の月一週の地域授業。

たくさんの方たちに来ていただきたいです。

次回は〈らぶらぶメガネ〉の様子をおとどけします! たくさんの人たちの〈学ぶ笑顔〉を育てる活動に賛同してくださる方は、このリンクをクリックすることで活動を後押しできます

たのしい教育研究所の地域活動が沖縄市で開催中です。

放課後、公民館に集まってきた子ども達とものづくりやゲーム、読み語りなどでどんどん笑顔が拡がっています。

これはハブの卵に絶叫する数秒前。

みんなで作ってたのしんでいます。

大好評の月一週の地域授業。

たくさんの方たちに来ていただきたいです。

次回は〈らぶらぶメガネ〉の様子をおとどけします! たくさんの人たちの〈学ぶ笑顔〉を育てる活動に賛同してくださる方は、このリンクをクリックすることで活動を後押しできます

たのしい教育研究所に学びに来ている先生が「こういうデコレーションを作りました」と持って来てくれました(あとで紹介します)。中学年の子ども達が図工の時間の2時間フルに没頭していたということです。松ぼっくりとドングリや葉っぱ、枝などは拾ってきたもので、土台の板はホームセンターで文字通り〈捨て値〉で売られている〈切れ端〉を購入したとのこと。あとは目と色付き玉で、全て100均で入手できるものなので一人分100円以下で作成できたそうです。

それにしても迫力あるみごとなデコレーションです。持って帰った時に家族の方達もきっと驚いたことでしょう。

子ども達没頭 どんぐりものづくり

子ども達没頭 どんぐりものづくり

どんぐりのみごとなデコレーション

お店で売られている様なデコレーションを作ることができてみんなとても誇らしげです。

研究所に届いたデコレーションを紹介します。

子ども達に1つひとつ紹介しながら見本として作ったそうです。なので全体的にみると、子ども達の方がグレードの高いものに仕上がっています。素敵な指導者のあかしですね。

ドングリものづくり

良い見本になると思うので、いくつかアップで紹介しましょう。

これは一つ目の〈ミニヨン〉をイメージしたそうです。

これはもとてもかわいいマスコットたちです。

耳がドングリになっています。

前の方の枝に並んでいるのはトトロに出てきた〈まっくろくろすけ〉とのこと。

たのしい教育研究所は〈お金〉ではなく〈笑顔を稼ぐ〉場所です。研究所で学んだ人たちの周りでどんどん笑顔が増えていく、そういうことを実感する日々です。みなさんからのたのしいお便りも待っています。たくさんの人たちの〈学ぶ笑顔〉を育てる活動に賛同してくださる方は、このリンクをクリックすることで活動を後押しできます

クリスマスも近づいてきました。たのしい教育研究所のウェルカム・スペースもクリスマスの彩りで、たずねてくる方たちからも好評です。12/29には、たのしい教育Cafeクリスマススペシャルでパーティーで盛り上がるメニューをたのしみます。近々UPする予定です。すぐに満員になると思います。興味のある方は早目にお申込みください。

たのしいウェルカム・スペース

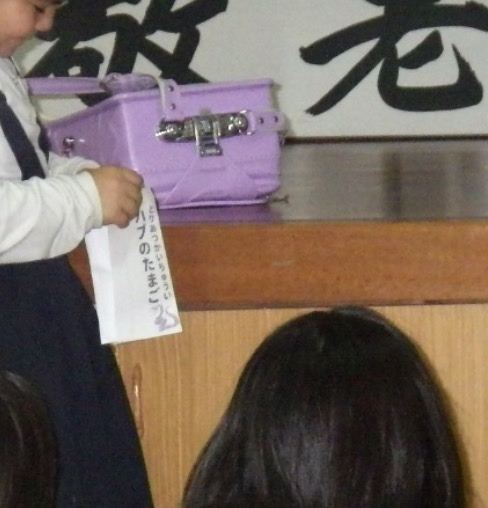

たのしい教育グレードアップ講座として仮説実験授業をたのしく学ぶ講座を開催しました。丸一日、仮説実験授業をたっぷり味わい、主催者としてもとても学ぶことが多い1日になりました。

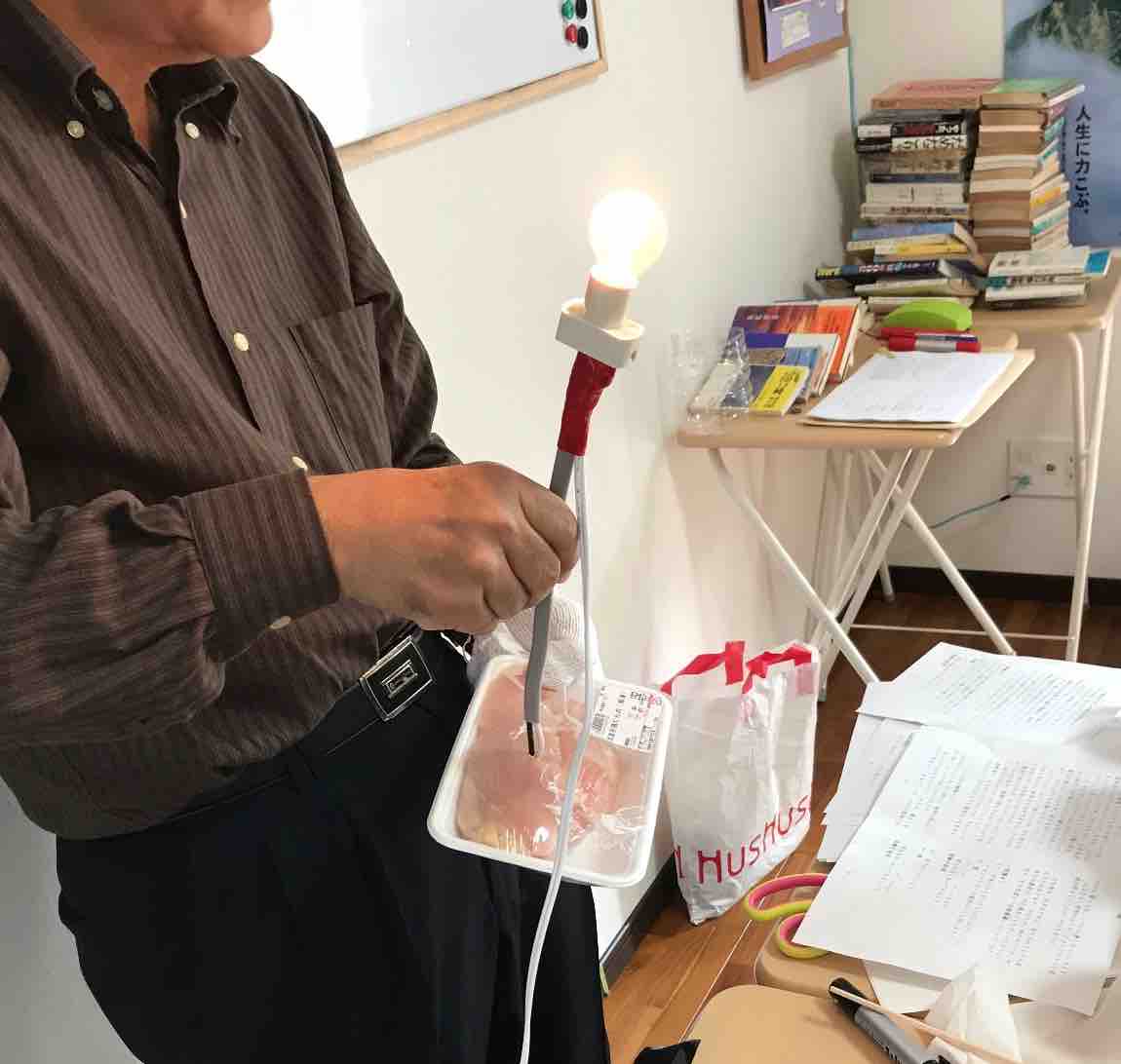

仮説実験授業の授業運営法を板倉聖宣の〈仮説実験授業のABC〉で学び、伊良波さんの「食べ物とイオン」の授業が始まりました。

これが実にたのしかった。

イオンというといっけん難しいという感じがしますけど、この授業書ならとてもたのしく学ぶことができます。

参加したみなさんも身を乗り出したり「え〜」と声をあげたりしながら、たくさんの実験を通して〈イオンと人体〉と〈イオンと環境〉について学んだいきました。

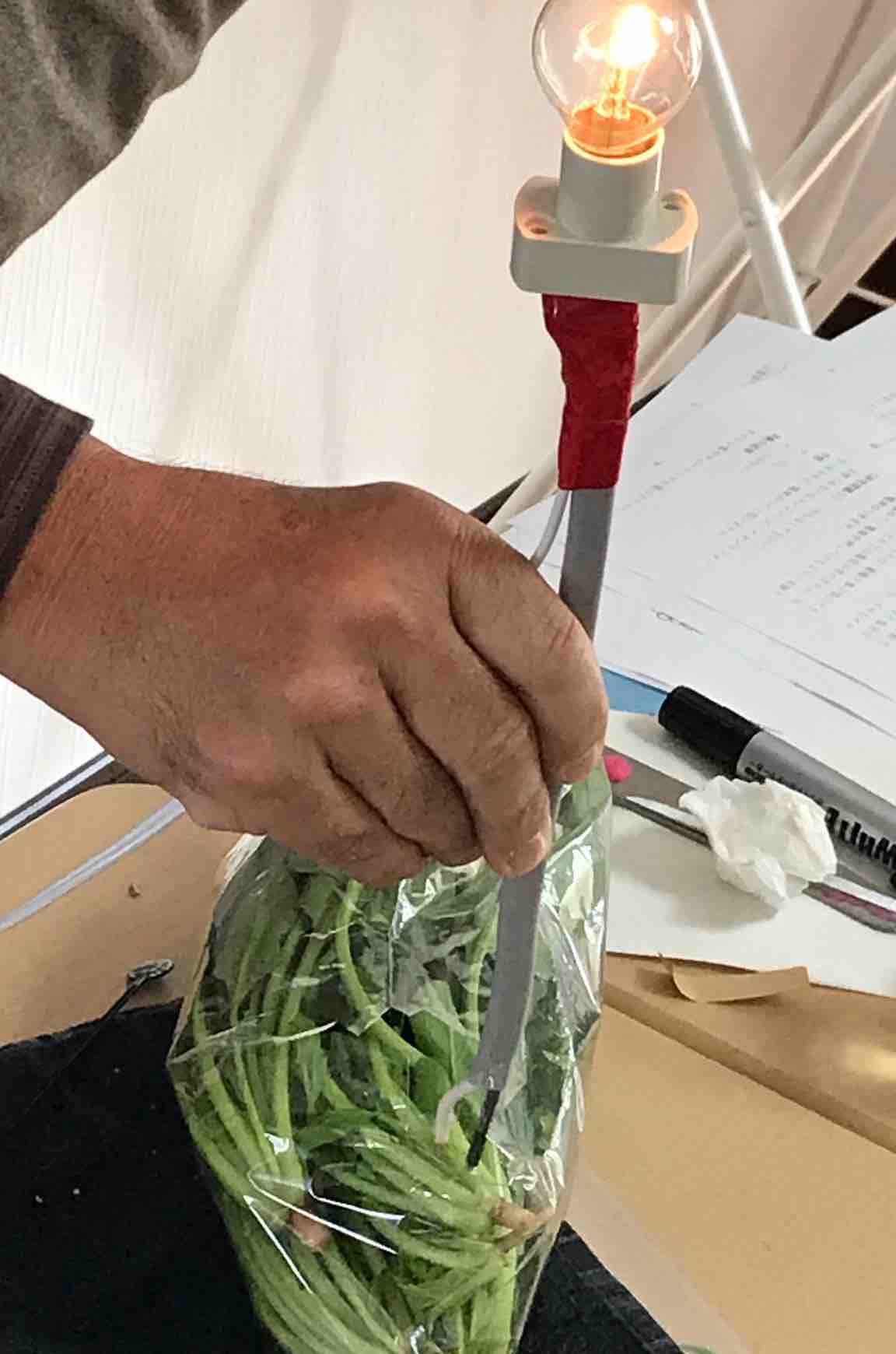

ホウレンソウは電気を通すか?

肉は電気を通すか?

予想を立て合って意見を交換して実験!

予想が当たっていても外れても、みんなどんどん賢くなっていきました。

午後は〈禁酒法と民主主義〉の授業をきゆなが担当しました。

アメリカの人々が〈これが正しいことだ〉と考えて憲法まで改正した〈禁酒法〉が、どういう混乱を招いたか。それが廃止になるまでいったいどれくらいの年月がかかったか、そういうことをいろいろなデータから学んでいく授業です。

自然科学の様な〈実験〉を見せてあげる様な授業ではありませんけど、ダイナミックな歴史の流れを学ぶことができます。

いずれの内容も参加者のみなさんからとても高い評価を得ることができ、終わったらみんなで鍋を囲んで乾杯しつつ語らい合い、とてもたのしい1日となりました。

大好評で、また仮説実験授業を学ぶ講座を開催してほしいという声がたくさん届いています。

次回の講座をたのしみにしていてください。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります!

Google広告