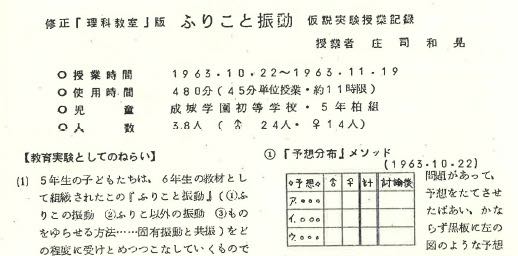

仮説実験授業研究会が1964年3月3日に「仮説実験授業の記録」①②を創刊しました。「仮説実験授業研究 別冊」となっています。

雑誌「理科教室」に発表した 仮説実験授業の授業書「ふりこと振動」の授業記録です。

仮説実験授業創設期の重要メンバー「庄司和晃」が、成城学園初等学校の5年生38人に実施しています。

その中に、とても興味深い記述があります。

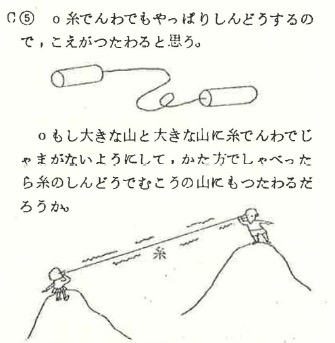

子どもがつぶやいた、こういうアイディアです。

Cくん「糸でんわでもやっぱり振動するので、声がつたわると思う。もしも大きな山と大きな山に、糸でんわでじゃまがないようにして、片方でしゃべったら、糸の振動でむこうの山にも伝わるだろうか」