不思議な国への扉〈ラビットホール〉は身近なところにたくさんあります。先日〈たの研〉の第1研究所から第3研究所に急いでいる時、階段のすみに〈ガ〉がじっとしているのをみつけました。

公園などでは時々みかけるガの仲間なのですけど、目を近づけて、その色の美しさに心動かされました。

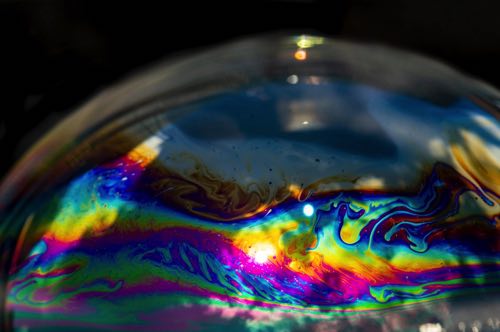

どうですか、このボディー上半部の輝き。

画像加工しているわけではありません。

メタリックに輝くルリ色です。

美しい。

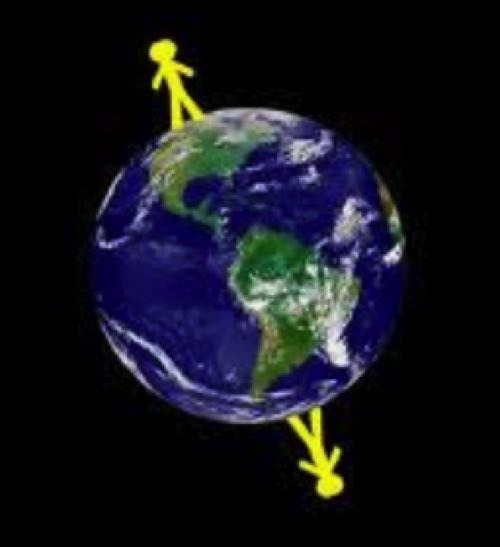

昆虫は花たちのように色素をもっているわけではなく〈構造色/こうぞうしょく〉でできているものがたくさんあります、

実際にその色をしている物質がそこにあるのではなく、体にとどいた光を複雑に反射(干渉・分散)させて色をつくっているのです。

シャボン玉は洗剤を水で薄めただけなのに、太陽の光のもとでいろいろな色を見せてくれます、それも構造色です。

忙しい日々を過ごしている皆さんも多いことでしょう。そういう時にも私たちの身近なところにある不思議な扉を開いて、たのしんでみませんか。

このサイトには、その扉がとてもたくさんちりばめられています。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!