毎週発行している「たのしい教育メールマガジン」は〈たのしい教育の方法〉や〈オススメの映画・動画・書籍などの紹介〉〈ものの見方考え方〉などの章に分けて綴っています。それらはもちろん私いっきゅうの既存の知識を元に綴られていくのですけど、私自身の〈ものの見方考え方〉をもまた高めてくれます。今まで読んでいて私の心を動かしたものを取り上げて綴っているにもかかわらず、さらに「これはおもしろい」と、のめりこみながら綴っている自分に気づくからです。

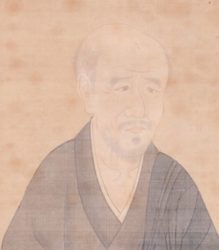

今書いているのは、師の板倉聖宣が「日本ではじめての科学啓蒙書は、沢庵和尚によって書かれた実理学捷径じつりがくしょうけいだと思います」と語り、その本の内容を取り上げているところです。難しい漢字もありますけど小学校高学年生くらいからなら読めると思います。※沢庵和尚というのは〈タクアン漬け〉の名前に残っている実在の人物です

人はみな〈まなこ〉二つあり、悟(さと)りぬればまなこ三つあり。

心に一つのまなこなくては見がたきところは見出されず候(そうろう)。

〈ニワトリに三足あり〉と申すことの候。

なぜになれば、二つの足にて立っているものならば、死したるニワトリも立っておるべけれども、死したるニワトリは立っていられざるなり。身の内にいまひとつの足なくては立つことならず候ほどに〈ニワトリに三足あり〉と申し候。

ふたつのまなこは、生れ子もものを見ることにて候。

色、形もなきものを見るは〈心のまなこ〉というものなくては見られざるなり。心のまなこを開くが詮(せん/大切)なることにて候。

沢庵宗彭(たくあん そうほう) 実理学捷径

いっきゅう訳

人間は目が2つあるよね、でも〈悟り〉を開くと目は3つになるんだよ。

〈悟り〉つまり心の目がなくては、目に映らないものを見ることはできない。ニワトリには足が3つあるんだよ。

どうしてかって?

ニワトリが2本の足で立っているとしたら、死んでしまったニワトリだって立っているはずでしょう。

けれど死んでしまったニワトリは立っていられないよね、

つまりニワトリの身体の中に、もう1つの足がなくては立つことができないわけだよ。

2つの目は、生まれたての子どもがものを見る様なもの、色や形とかがないものを見るには〈心の目/第三の目〉がなくては無理なんだ。心の目を開くことが大切なんだ。

沢庵和尚はこの後、目に見えない〈空気の存在〉を実験的に説明してくれます。

わたしも改めてワクワクしながら、メルマガにそれを綴っています。

古典を読むというのは、こういう優れたものの見方考え方に感動するということです。

小学校でも古典を学ぶ時間があります。

応用編としてこういうものを取り上げてくれる先生がいるとよいなと思っています。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!

他にも魅力的な人物がたくさん出てきます。

他にも魅力的な人物がたくさん出てきます。