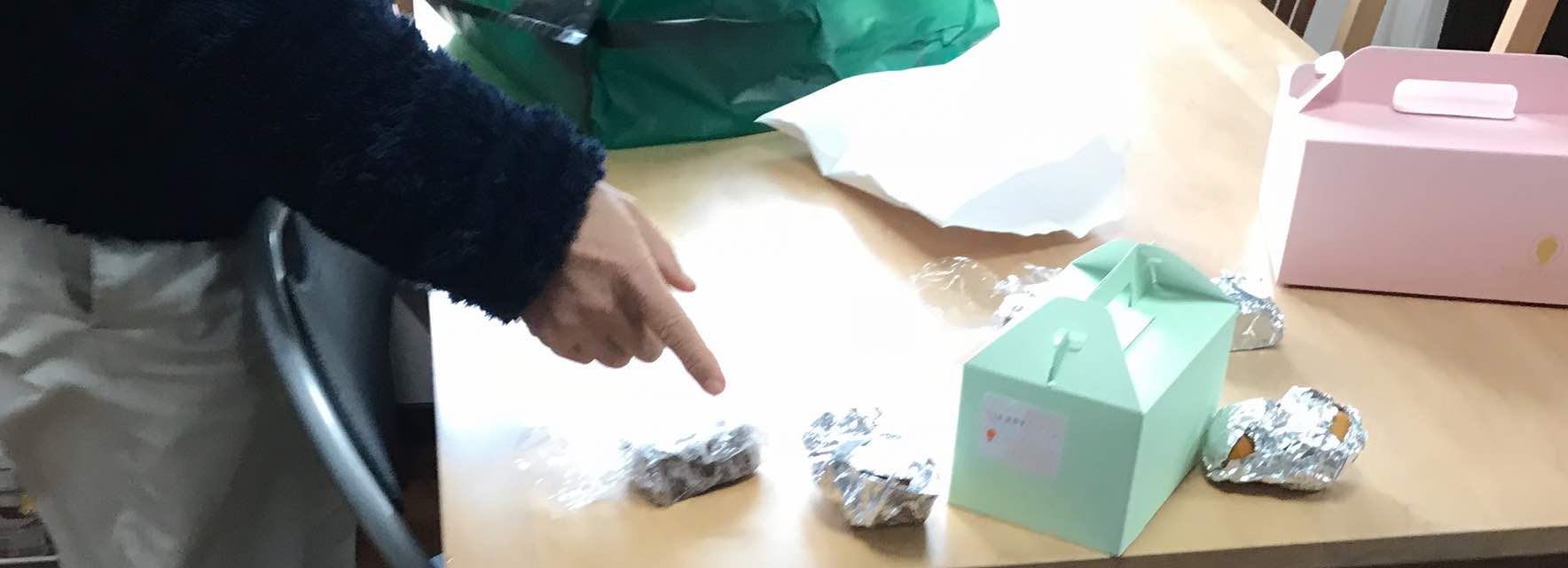

いつもの様に忙しく研究所で仕事をしていると、突然〈こんにちは〉とやってきたTさん。「まあまあとりあえず一息ついて」というと共に、趣味で始めたという言葉を超えたレベル味わいのお菓子とスモーク、そしてケーキ屋さんのお菓子が、机に並びました。

Tさん作、スモークのチーズ。

これもTさん作、スモークの玉子

チョコレートぎっしりの新型お菓子。

知り合いの〈とらや〉という和菓子屋さんのお菓子。チョコレートで作ったヨウカンです。

シュークリームはボンファンというケーキ屋さんからとのこと。

実に美味しかったです。

〈教育〉というのは他の仕事よりずっと〈人と人との関係〉が強く影響する分野です。こういう応援団がいるから、研究所の力がますます高まっていくのでしょう。

とても寒い冬の日々にやってきたサンタさんの様でした。

話はジャンプしますが、応援する時〈フレー、フレー〉と大きな声をかけます。子どもの頃から〈いったい何を振るんだろう?〉と考えていて、学生の頃友人にその話をすると〈勝とうという気持ちを振るいたたせろっていうんじゃないの?〉という意見で納得していたのですけど、10年以上経ったある日、映画で似た様な声で応援しているのに驚いて、調べて見ると・・・

hooray という英語でした⇨ 辞書