たのしい教育研究所の講座の打ち合わせでは目の前で美味しいものが出来上がることが時々あります。イチゴをたっぷり使ったケーキや簡単ピザ。そして美味しいドーナツetc.

今回は〈バムケロシリーズ〉でバムとケロが作った美味しいドーナツづくりをきっかけに作成しはじめている教材を紹介しましょう。

バムケロシリーズのケロちゃんは私のヒーローです。

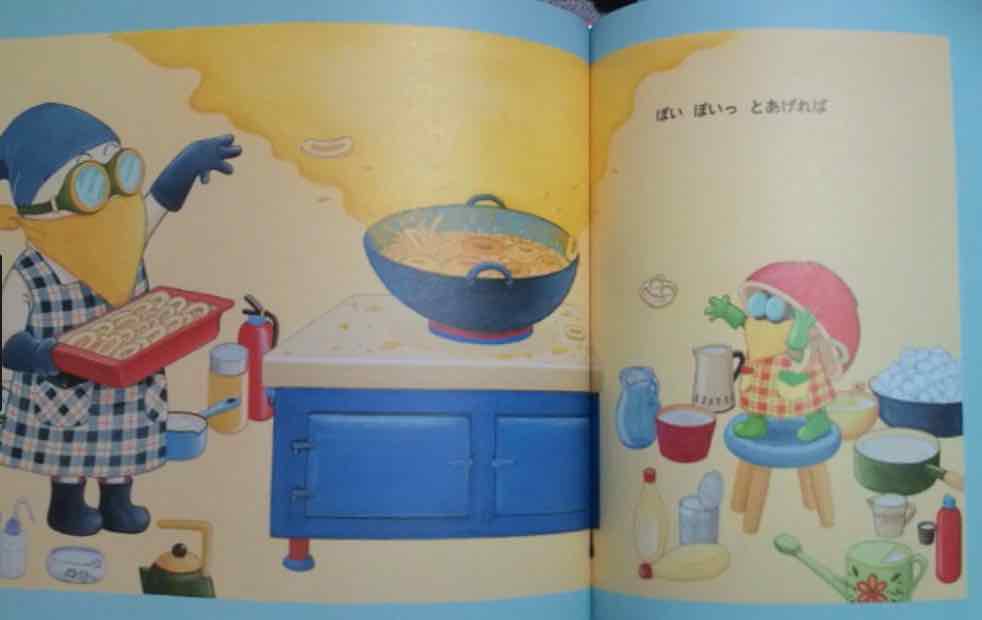

その破壊力が素晴らしい! ※右がケロちゃん

バム(左)の包容力も素晴らしい。

二人のドーナツ作りのシーンがこれです。

この絵本を利用して〈たのしい教材〉につながるのではないか、というアイディアが次第に膨らんで、研究所のメンバーで作ることになりました。

とっても美味しい!

しかもそんなに時間はかからない!

たのしい教育研究所の教材の一つにできそうです。

近々、たのCafeなどで発表できると思います。

たのしいメールマガジンにも詳しく掲載する予定です。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります!