クリスマスも近づいてきました。たのしい教育研究所のウェルカム・スペースもクリスマスの彩りで、たずねてくる方たちからも好評です。12/29には、たのしい教育Cafeクリスマススペシャルでパーティーで盛り上がるメニューをたのしみます。近々UPする予定です。すぐに満員になると思います。興味のある方は早目にお申込みください。

たのしいウェルカム・スペース

クリスマスも近づいてきました。たのしい教育研究所のウェルカム・スペースもクリスマスの彩りで、たずねてくる方たちからも好評です。12/29には、たのしい教育Cafeクリスマススペシャルでパーティーで盛り上がるメニューをたのしみます。近々UPする予定です。すぐに満員になると思います。興味のある方は早目にお申込みください。

たのしいウェルカム・スペース

たのしい教育グレードアップ講座として仮説実験授業をたのしく学ぶ講座を開催しました。丸一日、仮説実験授業をたっぷり味わい、主催者としてもとても学ぶことが多い1日になりました。

仮説実験授業の授業運営法を板倉聖宣の〈仮説実験授業のABC〉で学び、伊良波さんの「食べ物とイオン」の授業が始まりました。

これが実にたのしかった。

イオンというといっけん難しいという感じがしますけど、この授業書ならとてもたのしく学ぶことができます。

参加したみなさんも身を乗り出したり「え〜」と声をあげたりしながら、たくさんの実験を通して〈イオンと人体〉と〈イオンと環境〉について学んだいきました。

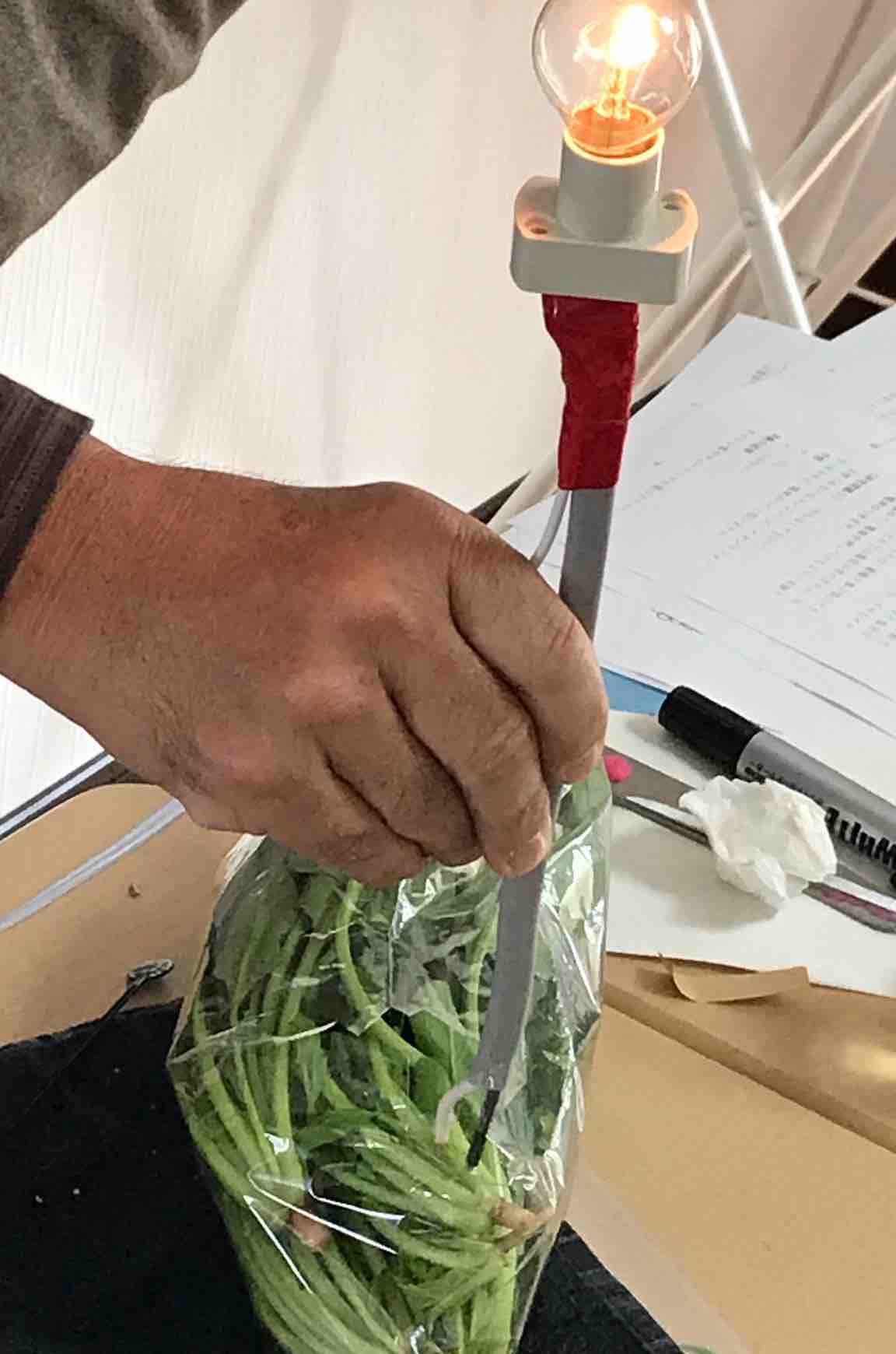

ホウレンソウは電気を通すか?

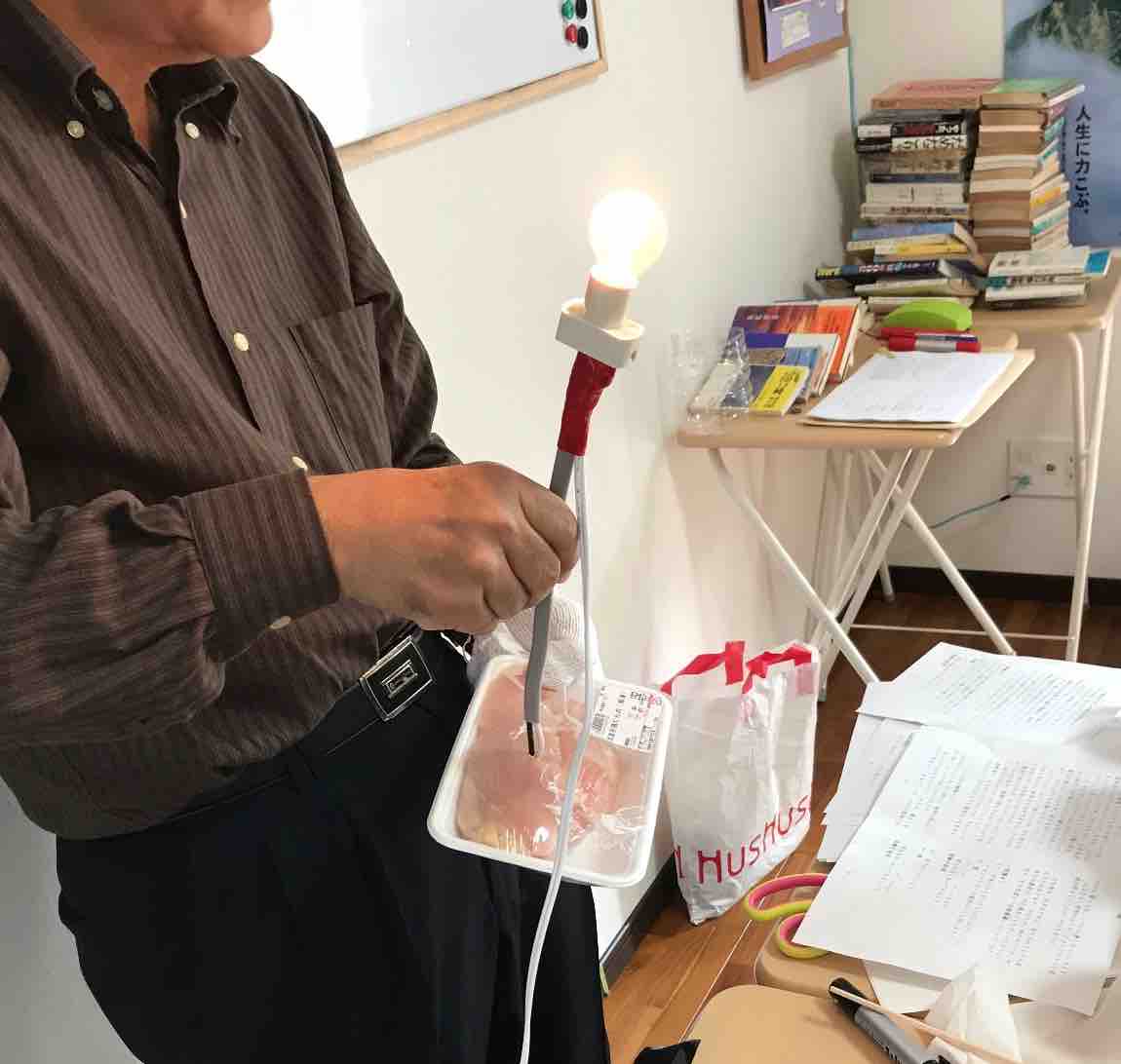

肉は電気を通すか?

予想を立て合って意見を交換して実験!

予想が当たっていても外れても、みんなどんどん賢くなっていきました。

午後は〈禁酒法と民主主義〉の授業をきゆなが担当しました。

アメリカの人々が〈これが正しいことだ〉と考えて憲法まで改正した〈禁酒法〉が、どういう混乱を招いたか。それが廃止になるまでいったいどれくらいの年月がかかったか、そういうことをいろいろなデータから学んでいく授業です。

自然科学の様な〈実験〉を見せてあげる様な授業ではありませんけど、ダイナミックな歴史の流れを学ぶことができます。

いずれの内容も参加者のみなさんからとても高い評価を得ることができ、終わったらみんなで鍋を囲んで乾杯しつつ語らい合い、とてもたのしい1日となりました。

大好評で、また仮説実験授業を学ぶ講座を開催してほしいという声がたくさん届いています。

次回の講座をたのしみにしていてください。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります!

モモタマナの教材化の研究が一気にすすみ、最新号のメルマガにまとめたところ、さっそく反響が届きはじめています。モモタマナのタネをとるには今の所、もっとも画期的な方法だと思います。

メールマガジンに詳しくまとめたので、興味のある方はお申し込みください。

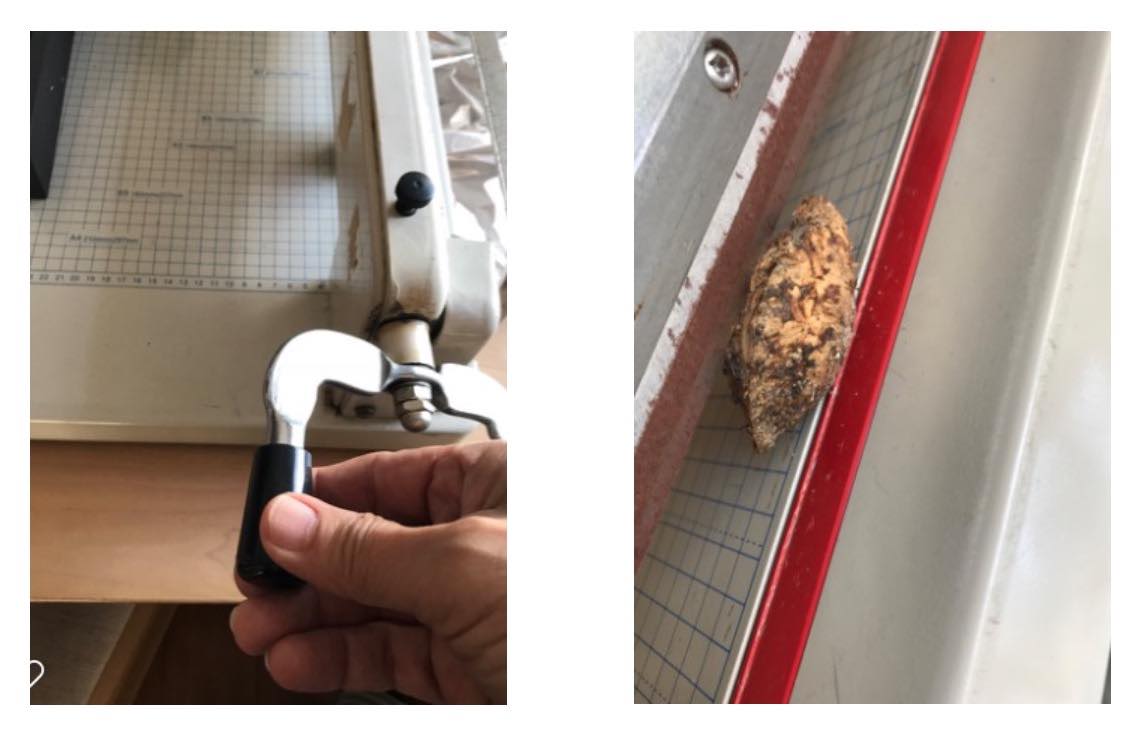

web上を探すとハンマーで叩いたり、文具用のカッターなどを利用して中身を取り出す方法が紹介されていましたが、それよりは大きめのペンチを利用する方が安全で早いと思います。

いろいろな研究の結果、今のところもっともよいのが、これです。

裁断機です。

書籍などの電子化で本をカットするために手に入れてあったものですけど、もう使わなくなって10年くらい経ちました。

本をプレスする機能もついていますから、それでモモタマナを抑えます。

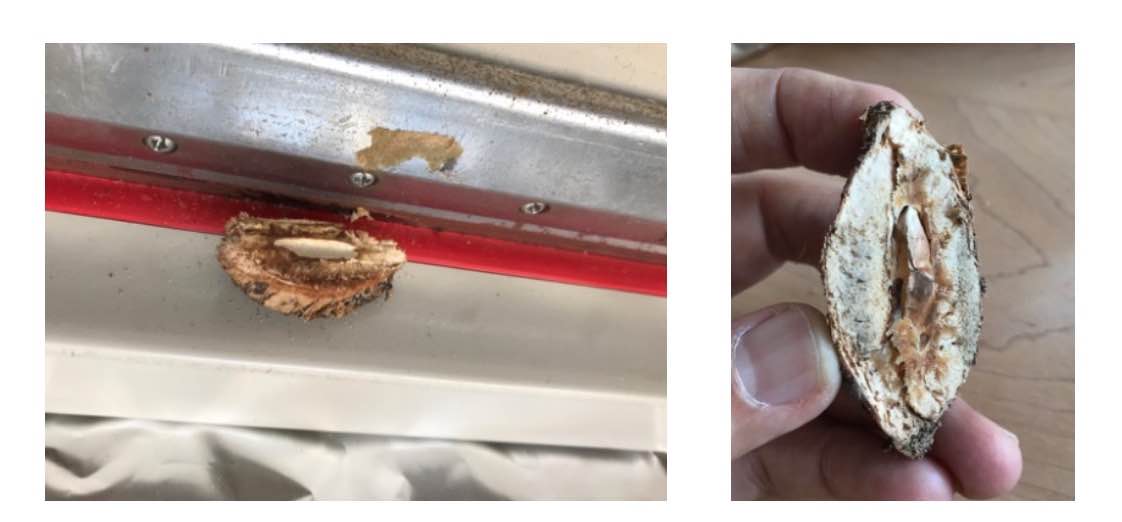

刃を下ろすとスパンと切れてこうなります。

この状態なら、フォークなどでタネを取り出せます。

ハンマーや文具用のカッターだと一つのタネを取り出すのに10分近くかかると思います。

裁断機なら何十秒かで取り出すことができると思います。

持っていない人も多いでしょうから価格が気になると思います。意外に安いのですよ。9000円くらいです。web上で探せると思います。

ということで、モモタマナの教材化の研究がここ三日ほどで一気にすすみました。また何か新しい発見があればサイトで紹介します。おたのしみに。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります!

前回のモモタマナが美味しく上品なナッツの味、という記事はいかがだったでしょうか。

学校などでは清掃時間にこまるほどモモタマナのたくさんの実が落ちます。

これが食用になるとなったら画期的です。

調べてみましょう。

まずわたしがよく引くウィキペディアを見てみましょう。

そこにはしっかり〈食用になります〉とあります➡こちら

他にもいろいろな方たちが〈食べることができる〉と書いています。

その中の1つ〈路上針金職人〉のサイト➡こちら には

種は、ア-モンド状で、昔は、食用油として利用していました。

食べようと思えば、種も食べる事ができます。

ア-モンドみたいで、美味しいです。

とあります。

たしかに油分たっぷりの味わいがありますから、食用油をとったというのもうなずけますし、沖縄県のサイトにある〈カタッパ油〉というのがそれにあたるのかもしれません。

それだけではありません。

沖縄県のサイト内の〈テクニカルニュース〉には『沖縄の有用植物資源」として〈モモタマナ〉がとりあげられています➡こちら

こうあります。

果実の胚の部分はアーモンドの風味を持ち、炒って食用にできるそうで、英名でインディアンアーモンドと呼ばれています。また脂肪分はカタッパ油の原料にもなるそうです。

モモタマナは果実だけでなく、葉にもタンニンを多く含み、またその他のポリフェノール類としてフラボノイド類も豊富に含んでいることが分かりました。

また工業技術センターにおける機能性試験においても、抗肥満の指標となるリパーゼ阻害活性試験や血糖値上昇抑制の指標となるα-アミラーゼ阻害活性試験、肝ガン由来細胞に対する選択的細胞毒性試験において良好な結果が出ており、今後の活用が期待される植物です。

沖縄県 Technical News p5 より

モモタマナのタネは、食用になるだけでなく

抗肥満作用:リパーゼ阻害、血糖値上昇抑制

肝臓ガンに対して良好な結果

など、毒性どころか身体に良い作用があることもわかります。

さて、ここまで来るとさらに興味はつのって、研究は〈楽なタネの取り方〉に進んでいきます。

ハンマーやカッターなどではなく、もっと楽にタネをとる方法は無いでしょうか。

実は活気的な方法が見つかりました。

次回はそれを紹介しましょう。たくさんの人たちの〈学ぶ笑顔〉を育てる活動に賛同してくださる方は、このリンクをクリックすることで活動を後押しできます

Google広告